Обычаи кабардинцев — традиции кабардинцев

Обычаи и традиции кабардинцев: верность принципам Адыгэ Хабзэ

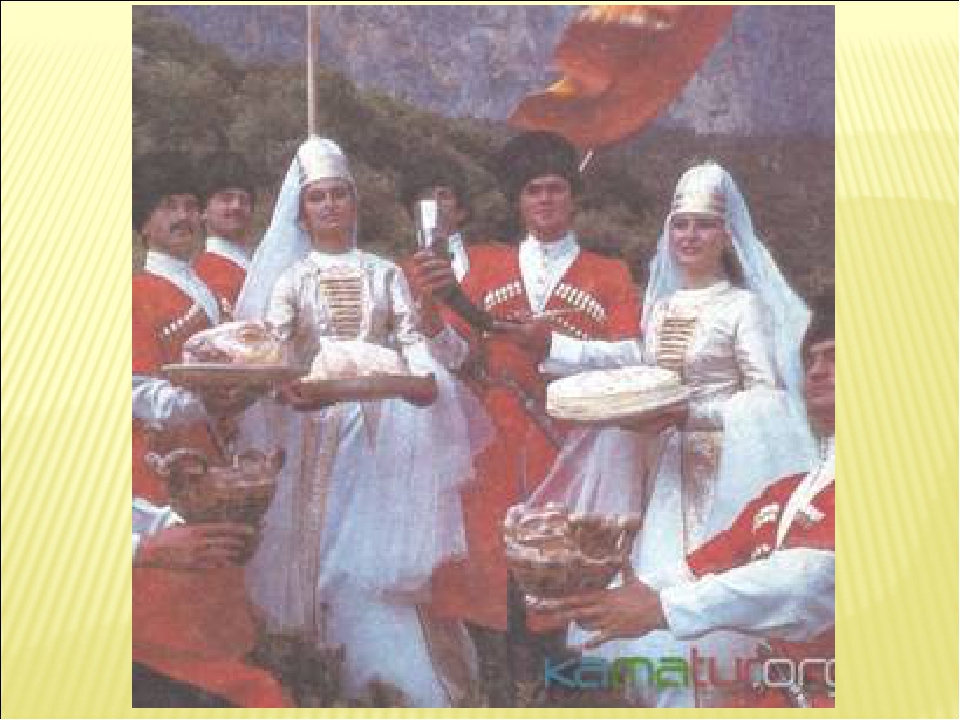

Ученый-энциклопедист Петер Симон Паллас, в конце 18 столетия исследовавший южные губернии России, писал, что главная особенность кабардинского этноса – доведенная до крайности вежливость. Почитание старших, уважение к женщине, внимание к гостю – для кабардинца все это не просто соблюдение этикета. Будучи наиболее многочисленной ветвью единого народа адыгов, кабардинцы руководствуются в повседневной жизни древним морально-этическим кодексом Адыгэ Хабзэ.

Семейные устои кабардинцев: власть старшего равна власти Бога, жену творит муж, а мужа творит жена:

Семья для кабардинцев – самое важное. Именно в ней традиции и обычаи кабардинцев почитаются свято и нерушимо. Уважение к старшим – одна из главных заповедей у адыга. Не оказать старикам должных знаков уважения не позволит себе ни один юноша. Даже кабардинские застольные традиции преимущественно обусловлены семейной иерархией.

Столь же велико почитание в народе брачных уз. И хоть муж-мусульманин имеет право на развод даже без объяснения причины, жениться, по мнению кабардинцев, можно только единожды, в противном случае нарушается иерархия семейных ценностей. Одна из народных мудростей гласит: «Первая жена тебе жена, второй жене ты жена».

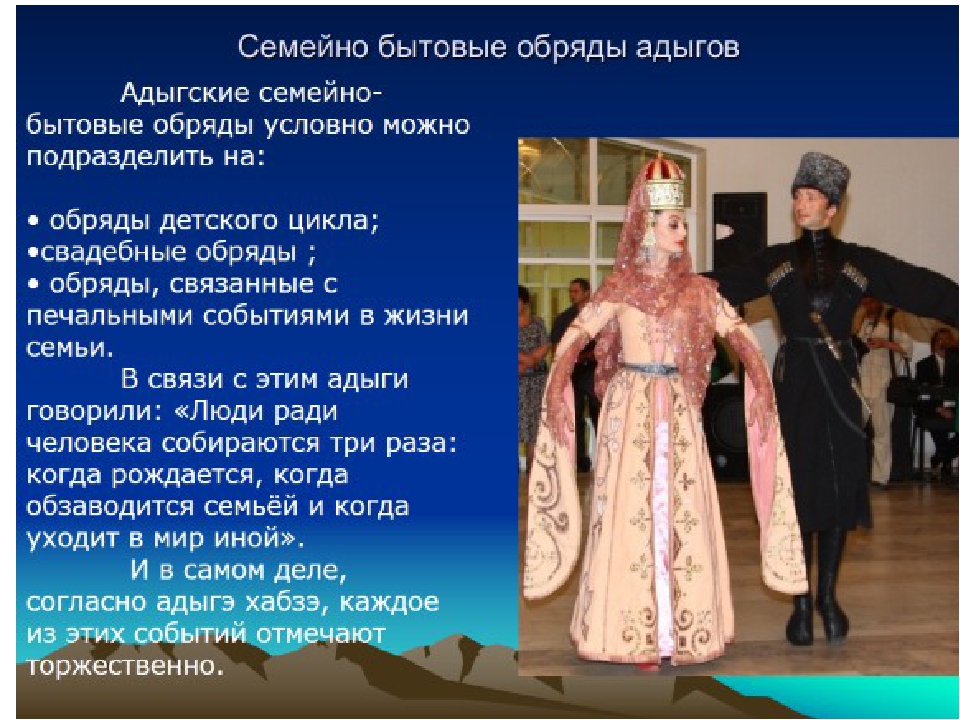

Много обрядов связано у кабардинцев и с появлением на свет детей. Среди них обычай «завязывания в люльку», соревнования по случаю рождения сына, праздник Лъэтеувэ, посвященный первым шагам.

Гость адыга в крепости сидит

Традиции кабардинцев, касающиеся гостеприимства, обеспечивают каждому пожаловавшему на порог, абсолютную защиту. Обычаями были предусмотрены значительные штрафы, измеряемые десятками голов крупного рогатого скота, за оскорбление гостя или нанесение ему тяжкого вреда.

Даже злейшего врага кабардинец примет со всеми почестями. Самая нарядная и дорого обставленная комната в кабардинском доме – кунацкая, щедро украшенная коврами, посудой, оружием.

Брата лишнего не бывает: кабардинские традиции аталычества

Известный кавказский обычай – аталычество, или прием в семью мальчиков, – был распространен и у кабардинцев. Но хотя ребенка, взятого на воспитание, и принято было называть сыном, не стоит путать аталычество и усыновление. Достигший совершеннолетия воспитанник возвращался в родные пенаты, обеспеченный конем, одеждой и оружием. Родственники юноши в ответ щедро одаривали аталыка. Иногда на воспитание аталыкам передавались и девочки. И несмотря на то что после совершеннолетия они опять проживали в родительском доме, калым, выплачиваемый женихом, передавался не отцу, а аталыку.

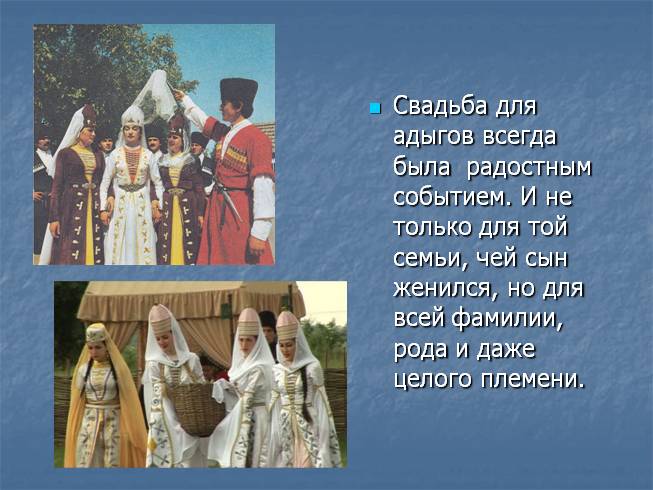

Что малая, что большая свадьба – одно и то же: традиции кабардинских свадеб

Соблюдением множества ритуалов всегда отличались и кабардинские свадьбы, традиции предписывали не торопиться: часто между выбором невесты и торжеством бракосочетания мог пройти не один год.

– сватовство;

– согласование суммы калыма;

– смотрины и обручение;

– выплата доли калыма;

– обряд вывода невесты из родного дома;

– «укрывание» невесты и жениха в чужих (разных) домах;

– переезд невесты в дом будущего мужа;

– обряд примирения жениха с родными.

Само свадебное празднество длилось, как правило, несколько дней. Продолжением же торжеств становились многочисленные церемонии знакомства с обретенными родственниками.

Кому сделают люльку, тому и гроба не миновать

Умерших кабардинцев принято хоронить в соответствии с мусульманскими обрядами. Уверенные в существовании загробной жизни, адыги всегда заботились, чтобы на том свете у родного человека было все, что может ему понадобиться: с этой целью памятники украшались изображением необходимых покойному вещей. Обязательно организовывались поминки и коллективное чтение Корана. Словно заверяя близких в готовности всегда принять их обратно, на протяжении целого года кабардинцы хранили одежду умерших родственников, развешивая ее наизнанку.

Кабардинская свадьба: традиции, обычаи, современная трактовка

Сватовство

Начинается всё с того, что родственники жениха помогают отыскать девушку, которая подойдет ему в качестве невесты. Далее жених со своими самыми близкими родственниками направляется к дому девушки, надеясь на то, что ее отец даст согласие на выдачу замуж дочери. В случае положительного ответа приступают к обсуждению темы относительно калыма. Надо сразу предупредить, что жениху не всегда везло с первого раза получить благословение у своего будущего тестя. Часто тот отправлял назойливого парня ни с чем.

Цель могла быть достигнута после второго, третьего и т.д. захода. Видимо, таким образом проверялась твердость намерений. Именно так начинается кабардинская свадьба, в Нальчике например.

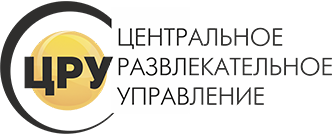

Национальная одежда

Национальная женская одежда включала в обычные дни платье, шаровары, туникообразную рубаху, сверху длинное до пят распашное платье, серебряные и золотые пояса и нагрудники, расшитую золотом шапочку, сафьяновые чувяки.

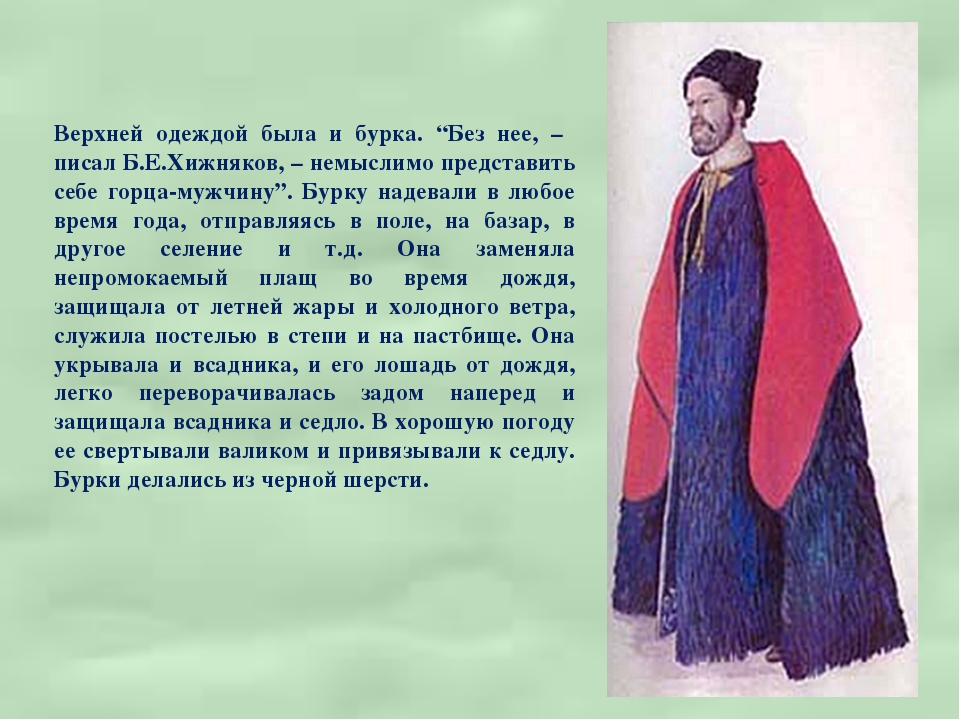

Национальный мужской костюм включал, как правило, черкеску с наборным серебряным поясом и кинжалом, папаху, сафьяновые чувяки с ноговицами; верхняя одежда — бурка, овчинная шуба.

Бешмет подпоясывался так называемым сабельным опоясьем, то есть кожаным поясом, украшенным медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялись кинжал и шашка .

Смотрины

После того как семьи договорились о калыме, переходили к следующему этапу – смотринам. С ритуалом обмена обручальными кольцами долго не затягивали. Как только жених внес часть ранее оговоренной суммы калыма, предоставлялась возможность вывести свою возлюбленную из дома ее родителей.

С этого момента жениха и невесту расселяли по разным домам. Согласно традиции, будущий муж и родственники не должны контактировать некоторое время. Особенно жестко правило действовало по отношению к невесте, жениху и старейшинам. Лишь по истечении длительного промежутка времени к истосковавшемуся парню разрешалось привести возлюбленную. Первым делом девушка осматривала комнату, где молодым вскоре предстоит обитать. Общий зал разрешалось увидеть спустя несколько недель. Кабардинские свадьбы – это соблюдение всех традиций и обрядов.

Первым делом девушка осматривала комнату, где молодым вскоре предстоит обитать. Общий зал разрешалось увидеть спустя несколько недель. Кабардинские свадьбы – это соблюдение всех традиций и обрядов.

Такое поверхностное описание не в состоянии отобразить зрелищность ритуалов кабардинской свадьбы, которых в действительности существует немало. К сожалению, с каждым новым поколением традиции и обряды постепенно забываются, утрачивают свое первоначальное содержание. Хотя часто на современной кабардинской свадьбе присутствуют национальные костюмы и темпераментные танцевальные элементы, но не всем коренным жителям такое приходится по нраву. Что заставляет их негодовать?

Подготовка к свадьбе

Первым обычаем, который относится уже к организации свадьбы, является расселение жениха и невесты по разным домам. Но для этого сначала нужно, чтобы девушка покинула отчий дом.

Этот обряд называется «схождение с подушки». Для его проведения используется огромная расшитая подушка, на которую становится новобрачная, а вокруг неё размещаются друзья и родные.

Старшие мужчины принимающего рода должны выкупить невесту. Чаще всего за девушку вносят только часть оговорённого калыма. После того, как девушку выкупили, её подводят к жениху – для того, чтобы он вывел её из отчего дома. При этом женщина должна уверенно переступить порог правой ногой, это означает, что путь в новую семью будет лёгким, и беспроблемным.

Если же невеста спотыкается, то это расценивают как дурной знак. Данная традиция возникла из-за того, что раньше прах предков закапывали под порогом, чтобы они охраняли род от дурных людей. Шествие отводит в подготовленные комнаты сначала невесту, а после –жениха, при этом они живут в разных домах. После этого мужчина не имеет права контактировать со своими родственниками на протяжении 3–4 недель. В некоторых селениях тот же запрет распространяется и на женщину, но его применяют редко.

Это время молодые посвящают моральной подготовке к будущему замужеству.

Современные традиции кабардинских свадеб

В сценариях современных свадеб кабардинцев обязательным ритуалом считается похищение невесты. Родственники принимали девушку у себя в доме. Приехавшие к избраннице родители задавали ей вопрос о том, согласна ли она. Такого не было в давние времена. Если ответ был утвердительным, то с этого момента молодая пара считалась мужем и женой. Брак обязательно регистрировался приглашенным в дом мусульманским священником — имамом.

Родственники принимали девушку у себя в доме. Приехавшие к избраннице родители задавали ей вопрос о том, согласна ли она. Такого не было в давние времена. Если ответ был утвердительным, то с этого момента молодая пара считалась мужем и женой. Брак обязательно регистрировался приглашенным в дом мусульманским священником — имамом.

Красивая кабардинская свадьба, как все остальные праздники, отмечается в домашней обстановке. Местные жители не представляют себе, чтобы ее можно было организовать в каком-нибудь кафе или ресторане. Это объясняется тем, что в случае отказа девушки она должна иметь возможность свободно вернуться в свой дом. Такой вариант в прошлые годы не был предусмотрен. Как только заключен брак с соблюдением всех мусульманских традиций, молодые начинают готовиться к волнующему торжеству.

Принято считать, что после того, как жених с невестой провели свою первую в жизни брачную ночь, в качестве вещественного доказательства обязательно надо вынести из дома простыню, на которой они спали вместе. Несмотря на то, что у ислама негативное отношение к такому обряду, многие кавказцы продолжают придерживаться его.

Несмотря на то, что у ислама негативное отношение к такому обряду, многие кавказцы продолжают придерживаться его.

Кабардино-Балкария: обычаи и традиции

Как и в принципе на всем Кавказе, в Кабардино-Балкарии царит культ вежливости. Вежливость касается всех социальных структур: для кабардинца важно уважение к старшим, почитание женщин и гостей в доме, соблюдение этикета во всех его проявлениях. Люди руководствуются сводом моральных принципов под названием Адыгэ Хабзэ: этот свод неписанных правил руководит повседневной жизнью человека, и включает в себя такие истины, как добропорядочность, честность, внимательность, уважение к собеседнику и умение вести себя в любой ситуации.

Семья свято и нерушимо почитается. Власть старшего, как говорят, равна власти Бога, и это значит, что уважение к старшим членам коллектива — одна из основополагающих заповедей. Семейная иерархия крайне важна: совет старшего может наставить на верный путь, его жизненный опыт незаменим, а также, старший более близок к предкам. Настолько же важны и брачные узы в семье: несмотря на то, что муж имеет право на развод без уточнения причины, жениться по-настоящему можно лишь один раз, ведь только тогда сохраняются семейные ценности. В народе говорят: «муж творит жену, а жена творит мужа». Женщина дает начало жизни, и уважение к ней — удел настоящего мужчины. Женщина может давать советы, а мужчина к ним прислушивается, хотя итоговое решение всегда остается за ним. Продолжение рода также чрезвычайно важно для кабардинца, и по случаю появления новых членов семьи устраиваются многочисленные торжества: Лъэтеувэ — праздник в честь первых шагов ребенка, соревнования в честь рождения сына, обычаи «завязывания в люльку» и т.д.

Настолько же важны и брачные узы в семье: несмотря на то, что муж имеет право на развод без уточнения причины, жениться по-настоящему можно лишь один раз, ведь только тогда сохраняются семейные ценности. В народе говорят: «муж творит жену, а жена творит мужа». Женщина дает начало жизни, и уважение к ней — удел настоящего мужчины. Женщина может давать советы, а мужчина к ним прислушивается, хотя итоговое решение всегда остается за ним. Продолжение рода также чрезвычайно важно для кабардинца, и по случаю появления новых членов семьи устраиваются многочисленные торжества: Лъэтеувэ — праздник в честь первых шагов ребенка, соревнования в честь рождения сына, обычаи «завязывания в люльку» и т.д.

Свадьба — ключевой момент в жизни каждого кабардинца. Саму церемонию предвосхищали традиционные этапы: сватовство, обручение со смотринами, выплата калыма, «укрытие» невесты от жениха и ее последующий вывод из родного дома. Празднество растягивается на несколько дней, что связано с обязательными церемониями знакомства с новыми родственниками.

Еще одна интересная семейная традиция — это аталычество, по-иному — прием мальчиков в семейство. И это вовсе не означает усыновление — достигнув 18-летия, выросший и воспитанный в семье мальчик, возвращался домой. Он возвращался обеспеченный оружием, одеждой и воспитанием, аталык же в ответ получал щедрые дары от родителей ребенка.

Гостеприимство — обязательный атрибут любого дома. Любой гость, переступивший порог жилища имеет защиту, а надругание над гостем, его оскорбление влечет за собой значительные штрафы, которые исчисляются порой десятками голов скота. Самая богатая комната в доме кабардинца — это гостевая, в которой может расположиться даже злейший враг. На столе при приеме гостей стоят самые лучшие блюда, которые можно только найти в доме. И к совместной трапезе одновременно приступают лишь люди, равные по положению, гостю же всегда дается преимущество.

Смерть неизбежна, и отношение к ней, согласно Адыгэ Хабзэ, должно быть довольно равнодушным. В первую очередь, о смерти думают, как о неотвратимом явлении, и самым важным является то, что человек оставит после себя. Похороны проводятся в соответствие с мусульманскими правилами: памятники украшаются фигурами вещей, дорогих умершему, которые могут пригодиться в загробной жизни. Обязательно организовываются поминки, а в годовщину смерти — состязания в скачках и стрельбе. В течение года после кончины родственника, его одежда продолжает храниться в доме, вывернутая наизнанку — это означает, что человека всегда ждут обратно.

Похороны проводятся в соответствие с мусульманскими правилами: памятники украшаются фигурами вещей, дорогих умершему, которые могут пригодиться в загробной жизни. Обязательно организовываются поминки, а в годовщину смерти — состязания в скачках и стрельбе. В течение года после кончины родственника, его одежда продолжает храниться в доме, вывернутая наизнанку — это означает, что человека всегда ждут обратно.

Фото: twitter.com

Еще по теме:

О депортации карачаевцев. Горы молчат, но помнят всё

Кавказ — дело тонкое: любят или нет здесь русских….

Россия и Кавказ: миллион лет после жирафов

Пятигорск — столица кавказцев?

Как влияют современные европейские традиции на празднование кабардинской свадьбы?

Современные европейские веяния проникают в традиции всех народов, живущих за пределами Европы. С каждым годом национальные обряды забываются, теряется самобытность. Теперь ни одна свадьба не обходится без дорогостоящего автомобиля, все присутствующие стараются облачиться в наряды по последнему писку моды. Ну и, конечно, торжественное событие обязательно должно быть заснято на видео, записано на цифровой носитель информации. Также подготавливаются специальные кабардинские тосты на свадьбу.

Теперь ни одна свадьба не обходится без дорогостоящего автомобиля, все присутствующие стараются облачиться в наряды по последнему писку моды. Ну и, конечно, торжественное событие обязательно должно быть заснято на видео, записано на цифровой носитель информации. Также подготавливаются специальные кабардинские тосты на свадьбу.

Мнения коренных жителей разделились на противоположные: одни одобряют нововведения, другие остаются приверженцами традиций предков.

В конечном итоге право выбора того, как праздновать свадьбу, предоставляется родственникам молодоженов. В любом случае кабардинские свадьбы проходят весело и зрелищно.

Обычаи

Явное отличие и балкарцев, и кабардинцев от русских — невероятное гостеприимство. Они способны пригласить в гости того, с кем едва успели познакомиться. По традиции, ни дети, ни хозяйка не садятся за стол с гостем и мужчинами. Они наблюдают со стороны, ожидая момента, когда может понадобиться их помощь. В городах эта традиция почти забыта, но в селах ее твердо придерживаются. Усадить хозяйку с собой не получится, поэтому просто поблагодарите ее за гостеприимство.

Усадить хозяйку с собой не получится, поэтому просто поблагодарите ее за гостеприимство.

На Кавказе считается крайне невежливо перебивать собеседника, но перебить человека, старше тебя по возрасту, — просто невозможно.

Сватовство и помолвка

Вообще если говорить о кабардинских свадьбах следует сразу выделить, что существует несколько вариантов заключения брака между молодыми:

- Самым наилучшим вариантом считается, когда получено положительное решение с обоих стороны брачующихся. Молодые и родители сторон дают свое согласие на свадьбу.

- По обоюдному желанию только будущих супругов. А разрешение на брак от родителей получают позже.

- Без согласия стороны невесты. В таком случае жених может похитить невесту для проведения обряда бракосочетания.

Процедура выбора невесты не требует спешки. Кабардинцы считают, что нельзя адекватно оценить и понять, насколько девушка ему подходит, и в будущем будет ему хорошей и примерной женой. Вот поэтому первыми присматриваются к молодым девушкам родственники жениха. Оценивают их достоинства, возможности, таланты и конечно же уровень воспитанности. Это занимает очень много времени, но он позволяет собрать более полную информацию о будущей избраннице.

Вот поэтому первыми присматриваются к молодым девушкам родственники жениха. Оценивают их достоинства, возможности, таланты и конечно же уровень воспитанности. Это занимает очень много времени, но он позволяет собрать более полную информацию о будущей избраннице.

Жених также самостоятельно обращает внимание на незамужних девушек и проводит их оценку. В случае выбора девушки в невесты и отсутствие у родственника возражений по поводу предоставленной кандидатуры, к родителям невесты отправляют сватов.

По старым обычаям среди сватов обязательно должен быть старший мужчина в семье. Именно он высказывает желание породниться. Родители невесты имеют право сразу дать отказ, или взять время на обдумывание. В течение 4-5 месяцев родители невесты принимают окончательное решение и приглашают сторону потенциального жениха на повторную встречу. В случае, если родственники жениха изначально получают отказ, а жених настойчив и имеет самые серьезные намерения. Мужчина старается выяснить что не понравилось семье невесты, проясняет и исправляет эти моменты. А затем повторно отправляет сватов для получения заветного разрешения.

А затем повторно отправляет сватов для получения заветного разрешения.

На повторной встрече озвучивается окончательное решение родителей невесты. В случае, если оно положительное, стороны приступают к обсуждению размера калыма. Этот опрос может занимать до 3 месяцев. Финансовые вопросы не любят суеты. Да и к тому же, считается подозрительным, если такое соглашение заключается в достаточно короткий срок.

Помолвка считается завершенной, когда условия заключения брака удовлетворяют обе стороны брачующихся.

Смотрины и выкуп невесты

После сватовства обязательно проводят смотрины и выкуп невесты. И только после этого обряда можно смело готовится к процессу бракосочетания и празднования торжества.

Выкуп невесты или еще его называют «схождение с подушки» проходит очень необычно и интересно. Девушка, в окружении подружек становится на подушку, а родные жениха начинают обряд выкупа невесты. После внесения части оговоренной суммы калыма, жених имеет право вывести свою избранницу из дома родителей. При этом невеста должна выходить и входить в дом уверенно и только с правой ноги, не спотыкаясь и оборачиваясь назад. У этих народов считается, что под порогом обитают души умерших предков, которые оберегали дом от плохих людей. А уверенная поступь невесты способствовала легкому и удачному ходу совместной семейной жизни.

При этом невеста должна выходить и входить в дом уверенно и только с правой ноги, не спотыкаясь и оборачиваясь назад. У этих народов считается, что под порогом обитают души умерших предков, которые оберегали дом от плохих людей. А уверенная поступь невесты способствовала легкому и удачному ходу совместной семейной жизни.

Важным считается обряд и для жениха. Для обдумывания и осмысления факта женитьбы, молодому человеку было запрещено видеться и общаться с родственниками, невестой и старейшинами до дня свадьбы. Он должен был эти дни провести наедине с самим собой, своими мыслями. И только после этого можно было приводить невесту в дом будущего супруга.

Внешность

Антропологически кабардинцы относятся к так называемому пятигорскому миксу, представляющему смесь кавкасионского и понтийского типов. К отличительным особенностям внешности относят:

- высокий или средний рост;

- атлетическое телосложение;

- широкое лицо;

- выступающие скулы;

- прямые брови;

- горизонтальное расположение глаз;

- нос прямой или с горбинкой, горизонтальное расположение кончика;

- глаза карие, серые, черные;

- прямые жесткие волосы;

- развит волосяной покров.

Исследователи XVI-XIX вв. отмечали привлекательную внешность кабардинцев, называя представителей народа одними из красивейших на Кавказе. Мужчины отличались атлетическим телосложением, широкими плечами, ловкостью, проворностью. С раннего возраста мальчиков учили обращению с оружием и лошадью, борьбе, джигитовке. Благодаря этому дети вырастали в физически сильных, выносливых, подтянутых юношей. Девочки с 12 лет начинали использовать корсет с деревянными вставками в передней части. Предмет одежды носили днем и ночью, снимать его полагалось в первую брачную ночь. Использование корсета обеспечивало идеальную осанку, стройную фигуру с тонкой талией и небольшой грудью: подобная внешность считалась на Кавказе эталонной.

Проведение кабардинской свадьбы

Все современные кабардинские свадьбы проходят по обоюдному согласию обеих сторон. В прошлые времена было разрешено воровать невест. И если до наступления ночи женщину не возвращали в дом, то родителям приходилось давать свое согласие на регистрацию брака. В противном случае женщину ждал позор. Ведь было не допустимо молодой девушке не ночевать в ночное время вне родного дома.

В противном случае женщину ждал позор. Ведь было не допустимо молодой девушке не ночевать в ночное время вне родного дома.

Условно процесс регистрации брака по кабардинским традициям можно разделить на несколько этапов:

- Любое бракосочетание у кабардинцев проводит имам. Он проводит соответствующий обряд и произносит свое благословение. После этого брак считается заключенным. Молодую жену приводят в дом к жениху, где они буду жить отдельно о родителей. На следующее утро супружество считается подтвержденным. Для этого иногда по мусульманским традициям для подтверждения показывают простыню молодожёнов со следами их супружеской близости.

- В течение второго дня родители жениха отмечают свадьбу, поют песни, говорят тосты и пожелания молодым, исполняют традиционные кабардинские танцы. На следующий день к их празднику присоединяются родные невесты. Вместе с собой они привозят приданное невесты. Совместно планируют и готовиться к торжественной части свадьбы.

- Для регистрации брака молодые приезжают в ЗАГС и оформляют свои отношения официально. На этой церемонии родители сторон не присутствуют.

- После ЗАГСА молодожёны отправляются на празднование свадьбы в дом жениха.

Кабардинская свадьба просто пронизана традициями и обычаями. Даже во время празднования есть свои особенности, которые стараются обязательно придерживаться. Ну изначально следует заметить, что женщины и мужчина на свадьбе сидят отдельно и празднуют по отдельности, не пересекаясь друг с другом.

Жениха размещают в центре стола с мужчинами обеих сторон. В процессе праздника они общаются, ближе узнают друг друга и обязательно знакомятся со старейшинами. В определенный момент неожиданно в комнате выключают свет и сидящие рядом люди пытаются снять с головы жениха шапку и украсть ее. Главной задачей молодого человека проявить всю свою смекалку и предотвратить потерю головного убора.

Для невесты тоже свои проверки и испытания. Перед входом девушки в праздничный зал, на полу расстилают шкуру барашка. Невеста становится на нее, а родственники обеих сторон пытаются вытянуть шкуру из-под ее ножек. Главной задачей молодой жены устоять на ногах. Она может не много покачиваться, а вот падать на пол просто недопустимо.

Невеста становится на нее, а родственники обеих сторон пытаются вытянуть шкуру из-под ее ножек. Главной задачей молодой жены устоять на ногах. Она может не много покачиваться, а вот падать на пол просто недопустимо.

Во второй половине торжества, когда все обряды и испытания пройдены. Молодожёны выходят на совместный танец, а родственники и друзья посыпают пару пшеном и различными монетами. Согласно приметам это должно принести в семью достаток и благополучие. Лицо невесты во время празднования должно быть закрыто полупрозрачной тканью, потому что на свадьбе могут присутствовать мужчины, кровно не считающие родней ни жениху не стороне невесты.

Обряд после свадьбы

Кавказский народ очень уважает и чтит пожилых людей. Поэтому после каждой свадьбы всегда проводят еще один национальный обычай, который называется «побег старушки». Бабушка жениха уходит из дома и прячется. А молодые должны найти ее и привезти обратно в дом. Эта традиция говорит о том, что в доме молодых старикам будут всегда почет и уважение.

История

Балкария и Кабарда были совершенно отдельно существующими областями до 1922 года. Частью Российской империи Кабарда стала в 1557 году, тогда как Балкария — только в 1827. Официально же эти территории отошли нашему государству в 1774 году по Кючук-Кайнарджийскому договору.

Кабарда и наша страна всегда находились в дружеских отношениях, особенно же близкими они стали после того, как Иван Грозный взял в жены дочь князя Кабарды — Темрюка Идарова. В 1561 году Гошане стала женой российского правителя, приняв после крещения имя Мария. Ее братья перешли служить к царю, основав род князей Черкасских, которые подарили России множество политиков и известных полководцев.

В 1944 «благодаря» Сталину была произведена депортация балкарцев. В Среднюю Азию 14-ю эшелонами было отправлено более 37 тысяч человек, среди которых были как младенцы, так и древние старики. Их вина была лишь в том, что родились они балкарцами. В дороге погибло 562 человека. В конечной точке пути для людей были разбиты тщательно охраняемые казармы. Целых 13 лет люди жили фактически в лагерях. Уход без разрешения приравнивался к побегу и являлся уголовно наказуемым деянием. История на этом, казалось, прервалась, поскольку даже в названии позволили остаться лишь кабардинцам. К счастью, в 1957 году балкарцы были реабилитированы и республике вернули прежнее название.

Целых 13 лет люди жили фактически в лагерях. Уход без разрешения приравнивался к побегу и являлся уголовно наказуемым деянием. История на этом, казалось, прервалась, поскольку даже в названии позволили остаться лишь кабардинцам. К счастью, в 1957 году балкарцы были реабилитированы и республике вернули прежнее название.

С давних времен на равнинах проживали кабардинцы, тогда как в горах — балкарцы. По сей день ситуация практически не меняется: подавляющее большинство селений в горах принадлежит балкарцам. Однако постепенно горцы спускаются в равнинную часть республики. Кроме этих двух народов, республику населяют еще порядка десяти национальностей, в том числе русские.

Влияние современного мира на празднование кабардинской свадьбы

Под влиянием всемирного технического прогресса и распространению европейской моды, большинство традиций и обычаев отходят на второй план при проведении свадеб. Молодые предпочитают одевать костюмы по последней моде, вместо национальный нарядов. Отмечать бракосочетание в дорогих ресторанах и замках, пренебрегая домашней и уютной обстановке. Перевозят молодых дорогие автомобили. А организацию сценария свадебного торжества доверяют совсем посторонним людям, да еще и за деньги.

Отмечать бракосочетание в дорогих ресторанах и замках, пренебрегая домашней и уютной обстановке. Перевозят молодых дорогие автомобили. А организацию сценария свадебного торжества доверяют совсем посторонним людям, да еще и за деньги.

По этому поводу мнения многих коренных кабардинцев разделилось. Одни приветствуют нововведения, другие остаются сторонниками старый нравов. Решать то, каким будет свадьба остается только молодым и их родственникам. Несмотря на то, в соответствии с чем будет проводиться кабардинская свадьба. Она все равно будет яркой, веселой и запомниться на долгие годы.

Источники:

https://www.syl.ru/article/200902/new_kabardinskie-svadbyi-traditsii-i-sovremennyie-vzglyadyi-na-torjestvo https://etokavkaz.ru/nacionalnosti/kabardincy/obychai_i_tradicii https://isvadby.ru/tradicii/tradicii-obychai-osnovnye-etapy-podgotovki-i-provedenie-krasivoj-kabardinskoj-svadby.html

История

Предки кабардинцев, как и других адыгских народов (современных адыгейцев и черкесов), были аборигенным населением Северного и Северо-Западного Кавказа. Они известны в I — VI вв. как зихи, в XIII — XIX вв. как черкесы. В середине I тыс. часть адыгов была оттеснена гуннами за Кубань. В XIII — XV вв. наблюдалось обратное движение в Центральном Предкавказье, завершившееся формированием кабардинской народности и образованием Кабарды самостоятельной политической единицы. В 1557 г. Кабарда добровольно присоединилась к России. Общественный строй XVI — XVIII вв. — феодализм, советом феодалов избирался верховный князь уалий. Сохранялись пережиточные архаические формы публичной власти: народные собрания, тайные мужские союзы. Со второй половины XIX в. под влиянием русской культуры возрастают темпы социально-экономического развития, появляется национальная интеллигенция.

Они известны в I — VI вв. как зихи, в XIII — XIX вв. как черкесы. В середине I тыс. часть адыгов была оттеснена гуннами за Кубань. В XIII — XV вв. наблюдалось обратное движение в Центральном Предкавказье, завершившееся формированием кабардинской народности и образованием Кабарды самостоятельной политической единицы. В 1557 г. Кабарда добровольно присоединилась к России. Общественный строй XVI — XVIII вв. — феодализм, советом феодалов избирался верховный князь уалий. Сохранялись пережиточные архаические формы публичной власти: народные собрания, тайные мужские союзы. Со второй половины XIX в. под влиянием русской культуры возрастают темпы социально-экономического развития, появляется национальная интеллигенция.

Процессы этнической консолидации кабардинцев усилились с получением в советское время автономии. В 1921 г. в составе РСФСР образована Кабардинская АО, в 1936 г. — Кабардино-Балкарская АССР (в настоящее время — Кабардино-Балкарская Республика).

КБР. Свадебные традиции кабардинцев.

Просмотров: 1 026

КБР. Сегодня мы познакомимся с удивительными свадебными традициями Кабардинского народа. Сейчас уже отошло то время, когда джигиты крали невест и родители вынужденно давали согласие на свадьбу, так как дочь провела ночь вне стен дома, что ставило пятно на репутации семьи. Сейчас невесту горцу присматривают родные будущего жениха, дело это неспешное оценивают как воспитание, так и хозяйственность девушки. Считается что именно такой подход может помочь подобрать достойную жену ибо мужчина может быть ослеплён красотой девушки и не замечать деталей.

Расселение молодых по разным домам. Очень интересным свадебным обрядом является расселение молодых по разным домам, но для начала девушка покидает родной дом. Особенность другого обряда кроется в самом названии “ схождение с подушки”. На красивую расшитую подушку встаёт новобрачная рядом располагаются друзья и родные, а старшие мужчины со стороны жениха должны выкупить невесту и отдают заранее оговорённый калым ( выкуп), только после этого жених может протянуть руку невесте чтобы та правой ногой уверенно переступила порог отчего дома, считалось что споткнутся для невесты было дурным знаком. В разных домах для молодых пока ещё помолвленных приготовлены комнаты, с этого момента жених не общается с родными около 4 недель, это время молодые должны уделить психологической подготовке к торжеству и предстоящей семейной жизни.

Очень интересным свадебным обрядом является расселение молодых по разным домам, но для начала девушка покидает родной дом. Особенность другого обряда кроется в самом названии “ схождение с подушки”. На красивую расшитую подушку встаёт новобрачная рядом располагаются друзья и родные, а старшие мужчины со стороны жениха должны выкупить невесту и отдают заранее оговорённый калым ( выкуп), только после этого жених может протянуть руку невесте чтобы та правой ногой уверенно переступила порог отчего дома, считалось что споткнутся для невесты было дурным знаком. В разных домах для молодых пока ещё помолвленных приготовлены комнаты, с этого момента жених не общается с родными около 4 недель, это время молодые должны уделить психологической подготовке к торжеству и предстоящей семейной жизни.

Благословение. Как и положено прежде всего молодые должны получить благословение имама (священнослужителя), после заключается никях (брак в исламе) и молодые люди считаются мужем и женой.

Кабардинские свадьбы проходят так же весело танцы, угощение , подарки и множество пожеланий для молодых и их родителей .

Есть несколько адатов (обычаев),которые соблюдаются неукоснительно на каждой кабардинской свадьбе:

1. Жених садится да стол с мужчинами с обоих сторон, когда же заканчивается знакомство со старшими рода ,гасится свет и у жениха пытаются украсть головной убор, а вот задача жениха не допустить, таким образом проверяется ловкость и смекалка жениха.

2. Прежде чем красавица невеста осветит зал торжеств своим присутствием, на полу расстилают шкуру барана на которую и встанет невеста, родственники же в свою очередь дёргают из под неё шкуру, новобрачная должна держать равновесие и не упасть

3. Когда все испытания пройдены новобрачные танцуют и осыпаются пшеном и и монетами с пожеланиями достатка и благополучия в семье .

“Побег старушки. Есть и ещё один обычай, но он уже после свадебный скажем так назван он “побег старушки“, бабушка жениха уходит из дома, а супруги должны найти и вернуть домой, таким образом они показывают уважение к старикам а так же что им всегда рады в доме молодой семьи.

__q5ub34h.jpg)

Post scriptum. Вообще свадьба по Кабардинским адатам ( обычаям ) дело очень трудоёмкое, молодые должны проявить огромное терпение для соблюдения всех обрядов, но именно благодаря этому торжество выглядит впечатляющим и бывает таким задорным и веселым.

checheninfo.ru

Кабардинская свадьба: традиции, обряды

Кабардинская свадьба – радостное и зрелищное мероприятие. В силу горячности самих кабардинцев, на торжествах часто вспыхивают споры, перерастающие в соревнования, а иногда даже во вполне реальные конфликты. А все потому, что традиционное кабардинское сватовство может длиться не один год, и все это время страсти вокруг будущих молодоженов все накаляются и накаляются. Родственники жениха задолго до его решения жениться подыскивает ему достойную девушку. После чего в семью предполагаемой невесты отправлялись уполномоченные с предложением о браке. В том случае, если согласие со стороны родных невесты было получено, а на это по обычаям могли уйти несколько месяцев, два рода начинали вести неспешные переговоры о количестве калыма.

Традиционные вехи кабардинского сватовства

Главная черта кабардинцев – это основательность и неторопливость. Поэтому к единому решению относительно брака приходили не скоро. На следующем этапе проходят обрядовые смотрины невесты, и если все прошло гладко, то начинают планировать обручение. Сватовство у кабардинцев проводится строго соответствуя веками установленным традициям и всегда проводится по одному и тому же накатанному сценарию. В какой-то момент жених отдает родственникам девушки заранее оговоренную часть калымы, и с их согласия теперь может вывести невесту за порог ее дома. Это действо тоже проходит строго по протоколу. Сватовство не менее зрелищно и насыщенно событиями, чем сама свадьба.

Свадебный обряд кабардинцев предписывает поселить жениха и невесту в разных домах. До самого дня торжества юноша не может повидаться с родственниками, старейшинами и уж тем более невестой. Только после продолжительного срока, проведенного в одиночестве и раздумьях о своей будущей жизни, невесту приводили в дом будущего мужа, где она размещалась в комнате, отведенной для их совместной жизни.

Современная интерпретация кабардинских обычаев

Теперь уже мало кто из кабардинцев придерживается всех процедур и ритуалов. Жизнь в больших городах способна все ускорить и упростить. Современные традиции кабардинских свадеб сводятся только к самым распространенным и популярным элементам культурного наследия: пению, музыке, национальным костюмам и заздравным напутствиям. Больше всего уважаемых старцев возмущает тот факт, что теперь перед заключением брака надо получить согласие и самой девушки, а не только ее родителей. Ее по-прежнему забирают из-под родительского крова и селят в дом к ближайшим родственникам, но только в том случае, если сама предполагаемая невеста согласна брак – приходит Имам и оформляет брак. И если раньше торжество проходило обязательно в доме, то теперь все чаще празднуют в ресторане.

Если девушка не желает выходить замуж именно за этого мужчину – она может просто развернуться и уйти обратно домой к родителям. Раньше, как гласили традиции, жених е его близкие друзья просто могли украсть понравившуюся женщину, после чего у нее, собственно говоря, совсем не оставалось выбора. Сейчас такой поступок может быть расценен как посягательство на жизнь и свободу человека.

Раньше, как гласили традиции, жених е его близкие друзья просто могли украсть понравившуюся женщину, после чего у нее, собственно говоря, совсем не оставалось выбора. Сейчас такой поступок может быть расценен как посягательство на жизнь и свободу человека.

Брак пред лицом Аллаха и официальная регистрация гражданского состояния

После того, как Имам заключит брак по законам исламской религии, начинается подготовка к официальной части торжества. После первой брачной ночи гостям принято демонстрировать простынь, на которой провели свою ночь молодожены. Хоть это и противоречит современным морально-этическим принципам. Первые два дня предсвадебной подготовки родные жениха беспрерывно празднуют грядущее событие. На третий день к ним присоединяются родственники невесты, которые привезли приданное: украшения, одежду, предметы быта и деньги. Закалывают барана, достают из погребов самое лучшее вино. На официальном бракосочетании в государственном учреждении родители молодоженов отсутствуют. После получения свидетельства о браке все едут в дом жениха, где и намечается сам банкет. За столом сидит только мужская часть родственников с обоих сторон. Они поздравляют новоиспеченного мужа, знакомят со старейшинами и обязательно попытаются, выключив свет, украсть у жениха головной убор. Задача юноши – не дать им этого сделать и уйти из помещения вместе со своими дружками. Когда невесту знакомят с семьей жениха, то на центр зала выносят баранью шкуру. Поставив на нее девушку, все пытаются резко выдернуть шкуру у нее из-под ног. Задача невесты – удержаться и не упасть. Потом танцы, осыпание невесты пшеном и мелкими деньгами.

После получения свидетельства о браке все едут в дом жениха, где и намечается сам банкет. За столом сидит только мужская часть родственников с обоих сторон. Они поздравляют новоиспеченного мужа, знакомят со старейшинами и обязательно попытаются, выключив свет, украсть у жениха головной убор. Задача юноши – не дать им этого сделать и уйти из помещения вместе со своими дружками. Когда невесту знакомят с семьей жениха, то на центр зала выносят баранью шкуру. Поставив на нее девушку, все пытаются резко выдернуть шкуру у нее из-под ног. Задача невесты – удержаться и не упасть. Потом танцы, осыпание невесты пшеном и мелкими деньгами.

По этикету на кабардинских свадьбах мужчины и женщины должны веселиться отдельно друг от друга, а невеста в обязательном порядке должна быть скрыта от взглядов посторонних мужчин под покрывалом.

МРНТИ 03.20.00 ИСТОРИОГРАФИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ АДЫГЕЙЦЕВ · Материалдар · “Қазақстан тарихы” порталы

Аннотация. С 2017 года сотрудники Института истории и этнологии им.Ч. Валиханова участвуют в создании электронной Интерактивной исторической карты Казахстана. В разделе «Народ Казахстана» дана информация об этносах, проживающих на территории республики. Научная статья посвящена представителям адыгейского народа. В ней предлагаются вниманию труды по духовной жизни адыгейцев. Прежде чем перейти к освещению проблемы в статье дается краткая история появления адыгейцев в Казахстане. В силу того, что народ был искусственно разделен на этнические группы кабардинцев и черкесов, то в статье использован материал и по их представителям.

Работы написаны советскими и современными учеными. Было обращено внимание не только на труды историков, но и на исследования искусствоведов, филологов и других специалистов, занимающихся изучением традиций, обычаев, музыки, танцев адыгейцев. В статье выделяется сходство некоторых элементов их духовной культуры с казахскими. Однако в трудах авторы ограничиваются лишь рамками своего этноса, не пытаясь найти общие черты с представителями других народов.

С 2017 года сотрудники Института истории и этнологии им.Ч. Валиханова участвуют в создании электронной Интерактивной исторической карты Казахстана. В разделе «Народ Казахстана» дана информация об этносах, проживающих на территории республики. Научная статья посвящена представителям адыгейского народа. В ней предлагаются вниманию труды по духовной жизни адыгейцев. Прежде чем перейти к освещению проблемы в статье дается краткая история появления адыгейцев в Казахстане. В силу того, что народ был искусственно разделен на этнические группы кабардинцев и черкесов, то в статье использован материал и по их представителям.

Работы написаны советскими и современными учеными. Было обращено внимание не только на труды историков, но и на исследования искусствоведов, филологов и других специалистов, занимающихся изучением традиций, обычаев, музыки, танцев адыгейцев. В статье выделяется сходство некоторых элементов их духовной культуры с казахскими. Однако в трудах авторы ограничиваются лишь рамками своего этноса, не пытаясь найти общие черты с представителями других народов. Изменения в жизни адыгейцев в период строительства социализма привели к тому, что многие национальные черты духовной культуры были потеряны.

Ключевые слова: адыги, черкесы, кабардинцы, музыка, традиции, обычаи, танцы, песни. Статья подготовлена в рамках выполнения госзадания «Аналитическое исследование, актуализация и информационная поддержка «Интерактивной научной исторической карты» по разделу «Народ Казахстана» согласно договору №140 от 25.08.2020 г.

Изменения в жизни адыгейцев в период строительства социализма привели к тому, что многие национальные черты духовной культуры были потеряны.

Ключевые слова: адыги, черкесы, кабардинцы, музыка, традиции, обычаи, танцы, песни. Статья подготовлена в рамках выполнения госзадания «Аналитическое исследование, актуализация и информационная поддержка «Интерактивной научной исторической карты» по разделу «Народ Казахстана» согласно договору №140 от 25.08.2020 г.

Введение. Накануне и в годы Великой Отечественной войны многие народы были

депортированы в различные регионы Советского Союза. Среди насильственно

выселенных с родных мест в 1943-1944 были 426021 тысяч представителей народов

Северного Кавказа (Аккиева, Сампиев, 2013). Официальное признание произвола в

отношении людей, насильственно депортированных во время войны было объявлено в

1956 году «через три года после смерти Сталина», когда было заявлено,

что это было «актом произвола», сопутствующим «культу личности

Сталина». А. Некрич, советский историк, вынужденный эмигрировать в 1976

году из страны советов, в своей книге «Наказанные народы» писал, что «выселение

народов Кавказа и Крыма в конце войны было, несомненно, одним из проявлений

глубокого кризиса сталинского режима, который особенно явственно обозначился

после войны» (Некрич, 1978:11). Вывод историка подтверждается судьбой десятков

тысяч человек, насильственно депортированных народов.

Некрич, советский историк, вынужденный эмигрировать в 1976

году из страны советов, в своей книге «Наказанные народы» писал, что «выселение

народов Кавказа и Крыма в конце войны было, несомненно, одним из проявлений

глубокого кризиса сталинского режима, который особенно явственно обозначился

после войны» (Некрич, 1978:11). Вывод историка подтверждается судьбой десятков

тысяч человек, насильственно депортированных народов.

Материалы и методы. Материалом послужили научные публикации ученых: монографии и журнальные статьи, диссертации соискателей. По содержанию и методологическим подходам отдельных трудов, несложно определить к какому периоду истории они относятся. Пропаганда общественного питания, к примеру, относится к советскому периоду, когда стали появляться рабочие столовые.

Метод историзма, использованный при исследовании темы, позволил

рассмотреть отдельные социально-культурные явления в процессе их изменения,

связанные с переменами в обществе. Если некоторые традиции адыгейцев

сохранились до сегодняшнего дня, то другие канули в далекое прошлое.

Связь с другими областями науки, такими как искусствоведение, филология, культурология, иначе говоря, междисциплинарные методы помогли глубже изучить проблему.

Аналитический метод позволяет показать духовную культуру, соединяющую различные виды искусства адыгского народа, традиции и обычаи. Казалось бы, нет ничего общего между работой и песней. Однако анализ содержания песен позволил их разделить в зависимости от выполняемой работы. Поэтому в песенном творчестве адыгейцев можно услышать пение чесальшиц шерсти, Или «анализ источников допускает различные толкования гостеприимства адыгов. Именно анализ привел к выводу, что изначальная общность основных принципов гостеприимства не доказывает их неизменную устойчивость в последующее время» (Кажаров, 1991:322).

Использован метод аналогии, когда показано сходство в традициях адыгейцев и казахов.

Обсуждение. Труды ученых,

занимающихся исследованием истории адыгского народа с древнейших времен до

настоящего времени, духовной культуры, охватывающей различные стороны жизни

человека, его традиций и обычаев, танцев и песен, устного творчества и т. д.,

послужили основой данной статьи.

д.,

послужили основой данной статьи.

Прежде чем, мы перейдем непосредственно к теме публикации, хотелось бы остановиться на истории адыгов XX века, быте, хозяйственной жизни, так как духовную культуру нельзя рассматривать отдельно от указанных составляющих.

О происхождении адыгейцев у исследователей нет единого мнения. Поэтому вокруг него существует немало легенд и мифов. «Первые гипотезы, возникшие еще в XVIII — XIX веках, носили следы влияния вульгарно-миграционной теории происхождения народов. Адыгам приписывалось сарматское, тюркское и даже славянское происхождение. Их предками считали выходцев из Аравии, Египта, Сирии. Некоторые полагали, что адыги берут свое начало от абиссинцев и индусов» (Бетрозов, 1996:11).

Не утихают и

споры по этому вопросу до сегодняшнего дня. Сложившаяся ситуация связана еще и

с советским периодом истории, когда адыгейцев стали считать отдельным народом,

что послужило разделению их с черкесами и кабардинцами. Хотя по некоторым

источникам раскол произошел в 15-16

веках, когда они разделились «на две большие группы: западных (черкесов) и

восточных (кабардинцев) (Бетрозов, 1996:7).

Победа Октябрьской революции привела власти к возможности разделения территории адыгов на небольшие области, чтобы ослабить мощь единого народа. Сюда же были включены новые области разных субэтносов. Некоторые считают, что этноним «адыгейцы» выдумано большевиками, с целью разделения кавказских народностей по территориальному признаку безо всякого учета местных этнических особенностей. Землю, где в настоящее время живут адыги, черкесы и кабардинцы населял один народ, который сам себя называл «адыгэ». Возникновение данного этнонима до конца не установлено. Существует одна из версий, что оно имеет перевод, близкий к понятию «дети солнца». Близкородственные адыгейцам — кабардинцы и черкесы носят также самоназвание «адыгэ» (Атабиев, 2019: 3).

В

статье «Споры вокруг этнонима «черкес» и «адыге», опубликованной в 2002 году,

автор пытается уточнить источник появления этих терминов. «Предполагается, что

термин «черкес» образовался от собственного имени предводителей гениохов Крекас

(Крекас-Крекет-Черкес), произносимый, видимо, самими местными племенами как

Джэрэкъэс. В связи с этим отвергается толкование его иноязычного происхождения.

Здесь поддерживается высказывание П.К. Успара о том, что этимологию термина

«адыге» следует искать в языках близкородственных адыгам народов (напр.,

убыхского «адзыгъе» или абхазского «адзыге» со значением «поморяне» (Гишев,

2013:3).

В связи с этим отвергается толкование его иноязычного происхождения.

Здесь поддерживается высказывание П.К. Успара о том, что этимологию термина

«адыге» следует искать в языках близкородственных адыгам народов (напр.,

убыхского «адзыгъе» или абхазского «адзыге» со значением «поморяне» (Гишев,

2013:3).

До XIX века адыги владели землей всем родом. Некоторые народы Кавказа находились в подчинении адыгским князьям. Но среди адыгских племен никогда не было единства: любой князь не считал себя обязанным кому-то подчиняться. Поэтому купцам и путешественникам было опасно проезжать в те времена через Кавказ: можно было получить разрешение одного князя на проезд через земли его племени, но дальше была территория другого князя, где путников могли ограбить или взять в плен. Поэтому татары и турки, а за ними и остальной мир прозвали адыгов – «черкес» (отрезающий путь) (Бетрозов, 1996: 226). В России их так называли вплоть до начала XX века.

Отдельные

представители адыгейцев обосновались и в странах дальнего зарубежья: Турции, Сирии, Иордании, Германии,

США и др. Точных данных о проживающих адыгейцев за границей нет. Образование диаспор

за пределами родины связано с миграцией в годы гражданской войны, когда

значительная часть населения вынуждена была оставить родные места.

Точных данных о проживающих адыгейцев за границей нет. Образование диаспор

за пределами родины связано с миграцией в годы гражданской войны, когда

значительная часть населения вынуждена была оставить родные места.

В советский период была образована автономная область: в 1922 году как Адыгейская (Черкесская) автономная область, с 1928 г. переименована в Адыгейскую автономную область, в 1937 г. вошла в состав Краснодарского края. В 1990 г. вышла из состава Краснодарского края, а в марте 1992 году образована Республика Адыгея (Народы Казахстана, 2003: 28).

На территории России по переписи 2010 года, указавшие национальную принадлежность, численность адыгейцев составляет 124835 (Социально, 2012:86), кабардинцев — 516826 (Социально, 2012:87), черкесов — 73184 (Социально, 2012: 89).

Сведений

о проживании адыге на территории Казахстана до войны не имеется. Численность

этнической группы адыге, проживающая в Казахстане со времен Великой

Отечественной войны, по имеющимся данным последних двух национальных переписей

республики 1999 и 2009 годов непостоянная.

Численность этнической группы адыге, проживающая в Казахстане

№ п/п | Национальная перепись, годы | адыгейцы | черкесы | кабардинцы |

1 | 1999 | 130 | 182 | 23 |

2 | 2009 | 69 | 81 | 199 |

Таблица составлена по итогам национальной переписи Республики Казахстан 2009 г.). (Итоги национальной переписи, 2009: 4) и на материале энциклопедического словаря (Народы Казахстана, 2003: 23,128,194).

На

наш взгляд, изменение численности связано с миграционными процессами, когда

большая часть адыгейцев и черкесов, покидала Казахстан и возвращалась в родные

места. Однако, увеличение количества кабардинцев объясняется другими причинами. Не исключено, что это связано с их желанием проживать в привычной уже среде и

рождаемостью.

Не исключено, что это связано с их желанием проживать в привычной уже среде и

рождаемостью.

В начальный период пребывания в Казахстане адыги строили свои традиционные жилища, имевшие свои особенности. Они представляли собой строение, обмазанное глиной плетень, крытый соломой или камышом. Такая конструкция легко восстанавливалась и выстраивалась заново после разрушения его врагами. Традиционно дом состоял из одной комнаты, в центре которой размещался очаг. В нем всегда поддерживался огонь, и он не должен был никогда гаснуть, так как потухший очаг, согласно традиции, сулил семье несчастья. Впоследствии дом расширялся за счет новых пристроек (Керашев,1991:155). Они образовывались благодаря дополнительным комнатам для сыновей, которые создавали семью и решали оставаться с родителями.

Внутреннее

убранство жилища адыгов состояло из следующей мебели: низкие нары и резные

диваны с постельными принадлежностями, трехножные столики, табуретки и скамейки

(Керашев,1991:155).

Обычные селения у адыгейцев состояли из отдельных хуторов-усадеб. Общепринятая адыгская усадьба состояла чаще из трех самостоятельных дворов. Они обносились общей оградой, с одними воротами. В усадьбе были огороды и сады. Постройки делались обычно из плетня, обмазанного глиной, и покрывались камышом или соломой.

Позже получили популярность обширные усадьбы. В центре ее находился главный дом, а по бокам размещались хозяйственные постройки. Жилища богатых семей отличались наличием отдельных домов на территории двора, предназначенных для гостей. Сегодня это встречается редко, однако каждая семья старается иметь специальную комнату для размещения путников, родственников и гостей. В целях защиты селения адыгейцев устраивались валы, из связанных вместе бревен.

Традиционные хозяйственные особенности

адыгейцев заключаются в занятии земледелием и скотоводством. Выращивание проса,

ячменя, кукурузы и пшеницы – своеобразие адыгского земледелия. Широко было распространено

виноградарство, садоводство, пчеловодство. Виноградники были расположены на

побережье, в районах современных Сочи и Вардане. Существует версия, что

название знаменитого игристого вина «Абрау-Дюрсо» имеет черкесские корни и

обозначает название озера и горной речки с чистой водой.

Виноградники были расположены на

побережье, в районах современных Сочи и Вардане. Существует версия, что

название знаменитого игристого вина «Абрау-Дюрсо» имеет черкесские корни и

обозначает название озера и горной речки с чистой водой.

Наличие крупного и мелкого рогатого скота (разводили коз и овец), характерно для хозяйства адыгейцев. В горных районах держали в хозяйстве ослов и мул. Разведение лошадей является также одним из занятий адыгейцев. В горах адыгейцы начали заниматься полукочевым скотоводством, то есть, в летнее время использовали высокогорные пастбища, куда перегоняли овец и лошадей, а зимой, когда места для выпаса покрывались снегом, спускались со скотом в защищенные, лесными зарослями, горные долины.

К

подсобным занятиям в хозяйстве относилась охота, также держали кур, идеек, гусей уток. Домашние

промыслы дополняли хозяйственные особенности. К ним относятся: изготовление

различных изделий из болотной травы путем плетения – циновки – арджены. В книге

З. Л. Гучева «Искусство адыгской циновки» отмечается ее многофункциональный

характер. «Они использовались для постилки на глиняный пол сакли на котором

росли дети, и служили украшением внутреннего убранства на фоне которых

развешивали шашки, кремневые ружья и пистолеты, кинжалы и т.д. Циновки

разложенные вдоль стены, находящейся напротив двери, очага и окна,

предназначались для старейших и лиц знатных» (Гучев, 1990:4).

Л. Гучева «Искусство адыгской циновки» отмечается ее многофункциональный

характер. «Они использовались для постилки на глиняный пол сакли на котором

росли дети, и служили украшением внутреннего убранства на фоне которых

развешивали шашки, кремневые ружья и пистолеты, кинжалы и т.д. Циновки

разложенные вдоль стены, находящейся напротив двери, очага и окна,

предназначались для старейших и лиц знатных» (Гучев, 1990:4).

Изготавливали молитвенные коврики – намазлыки, сумочки, кошелки, веера; ткачество бурочное (от слова «бурка) и кожевенное производство, резьба по камню и дереву, золотое и серебряное шитье. Женщины владели искусством выделки ткани, славились как прекрасные рукодельницы. Особо ценился навык вышивки золотыми нитями национальных орнаментов, которые включали солярные, растительные и зооморфные мотивы, геометрические формы.

В

одном из видов ремесел адыгейцы преуспели по сравнению с другими кавказскими

народами. Еще с

древних времен они умели достаточно хорошо обрабатывать металл, с чем связано

кузнечное ремесло и изготовление клинков, процветавшее практически в каждом

ауле. В «Истории Адыгеи» отмечается «Высокое качество золотых и

серебряных украшений адыгского оружия было предметом удивления европейских

любителей оружия» (Керашев,1991:158).

В «Истории Адыгеи» отмечается «Высокое качество золотых и

серебряных украшений адыгского оружия было предметом удивления европейских

любителей оружия» (Керашев,1991:158).

Каждому народу свойственна своя традиционная национальная мужская и женская одежда. Костюм адыгейского мужчины складывался из трех составляющих: рубашки, просторных штанов и черкески, представляющей собой приталенный кафтан с ромбовидным горловым вырезом. На груди этого элемента одежды с обеих сторон нашивались газыри – специальные кармашки. В них до появления пуль клали порох, отмеренный по количеству для выстрела. Такое распределение пороха и пуль позволяло с меньшей потерей времени перезаряжать оружие даже во время верховой езды.

Одежда различалась по возрастному и социальному признакам: для старшего поколения мужчин были характерны длинные рукава, для молодых они были узкими. Такой крой одежды для молодых мужчин учитывал свободу действий в бою. Черкеска являлась основной формой одежды и плотно «охватывая стан она придавала стройность фигуре горца» (Нагайцева, 1985:40)

Отличие цветов имело важное значение. Черкески

белого цвета носили князья. В красном ходили дворяне. Неприметные оттенки

одежды: серый, черный и коричневый указывали на принадлежность к низшему слою

общества — крестьянам. В мужской одежде имел место бешмет. Он напоминал по крою

кафтан. Шился он со стоячим воротником без выреза. Длинная шуба из овечьего

меха – бурка являлась дополнением к костюму в холодное время. Она же «защищала

всадника от непогоды, служила кровом, подстилкой и одеялом во время ночевок в

пути, в горных ущельях» (Нагайцева, 1985:40).

Черкески

белого цвета носили князья. В красном ходили дворяне. Неприметные оттенки

одежды: серый, черный и коричневый указывали на принадлежность к низшему слою

общества — крестьянам. В мужской одежде имел место бешмет. Он напоминал по крою

кафтан. Шился он со стоячим воротником без выреза. Длинная шуба из овечьего

меха – бурка являлась дополнением к костюму в холодное время. Она же «защищала

всадника от непогоды, служила кровом, подстилкой и одеялом во время ночевок в

пути, в горных ущельях» (Нагайцева, 1985:40).

Женское одеяние выделялось своей яркостью и красотой. Особенно красочной была одежда у богатых девушек. Для создания красивого женского убранства специально закупались и использовались дорогие ткани: «бархат и шелк, что не могли позволить себе бедные адыгейские женщины, довольствовавшиеся простой шерстяной материей» (Нагайцева, 1985:42).

При шитье

платья уделялось внимание подчеркиванию фигуры, поэтому детали и части платья

особо выделяли талию. Крой женского туалета облегал верхнюю часть фигуры и в

значительной степени расширялся к низу. Использование клиньев в нижней части

еще больше выделяло талию. Украшением наряда являлся изысканный пояс из кожи с

серебряными или золотыми изделиями. На голову девушке надевали невысокую

шапочку, заменявшуюся платком после

выхода замуж и рождения ребенка.

Использование клиньев в нижней части

еще больше выделяло талию. Украшением наряда являлся изысканный пояс из кожи с

серебряными или золотыми изделиями. На голову девушке надевали невысокую

шапочку, заменявшуюся платком после

выхода замуж и рождения ребенка.

Одна особенность одежды адыгейцев заключалась в том, что их всегда считали законодателями мод. Неслучайно мужчин называли «аристократами гор», а девушек «француженками Кавказа», поскольку с двенадцати лет девочка начинала носить корсет. Он обеспечивал правильную осанку, гибкий стан, тонкую талию. Символом красоты девушки были роскошные длинные волосы, заплетавшиеся в косы или делали с ними прически. Замужние женщины обязаны были прятать волосы под платок. Не исключено, что этот запрет связан с мусульманской религией.

Как

и большинство народов мира адыги прошли разные этапы вероисповедания. Это три основных периода

конфессионального определения: язычества, христианства и ислама. Адыгские

народности в древности верили в то, что человек и космос едины, представляли

землю круглой, окруженной лесами, полями и озерами. В их воображении

существовало три мира, поделенный на верхний с божествами, средний, где

находились люди, и нижний, куда уходили усопшие. Соединяло эти миры дерево. Оно

и в настоящее время продолжает играть сакральную роль. В первый год после

рождения внука дедушка обязан посадить дерево. Впоследствии ребенок должен

ухаживать за этим растением.

В их воображении

существовало три мира, поделенный на верхний с божествами, средний, где

находились люди, и нижний, куда уходили усопшие. Соединяло эти миры дерево. Оно

и в настоящее время продолжает играть сакральную роль. В первый год после

рождения внука дедушка обязан посадить дерево. Впоследствии ребенок должен

ухаживать за этим растением.

Основная часть адыгов в средневековье соблюдало древние языческие обряды, т.е. исповедовало язычество, одухотворявшее силы природы. Бог грома и молнии – Шыблэ (написание в трудах по-разному – З. Садвокасова) , вызывал особое поклонение и почитание. Удар молнией и наступившая впоследствии смерть считалась почетной. В книге С.А Ляушевой отмечается, что захоронение, убитых молнией происходило на высоких деревьях, оно как бы отдавалось божеству Шибле (Ляушева, 2002:38).

Языческие обряды адыгейцев по

исполнению схожи с другими народами того периода. Ритуальные действия,

совершавшиеся с помощью песнопения и заклинаний, вызывали дождь, способствовали

плодовитости скота, лечению больных людей. Христианскую религию –

ортодоксального толка, принесенную из Византии или католического, завезенную из

Италии исповедовали многие представители знати. Однако, как отмечают отдельные

ученые «народ Адыгеи переживал поверхностную христианизацию» (Ильинова,

Чистякова, Авагимян, 2018:140).

Христианскую религию –

ортодоксального толка, принесенную из Византии или католического, завезенную из

Италии исповедовали многие представители знати. Однако, как отмечают отдельные

ученые «народ Адыгеи переживал поверхностную христианизацию» (Ильинова,

Чистякова, Авагимян, 2018:140).

В XVI веке османские войска захватили генуэзские колонии по берегам Черного и Азовского морей. Нередко мирное течение жизни нарушалось стычками адыгских князей. Этими междоусобицами воспользовались крымские ханы, усилившие свое военное влияние в северокавказских степях. Они и без того воевали с адыгами, а за дары в виде невольников поддерживали каких-либо адыгских князей в их противостоянии.

Ислам на Западный Кавказ пришел из

Крыма и Османского Халифата. Мусульманская религия стала быстро

распространяться среди местного населения – сначала среди союзной Крыму и

османам знати, а затем и простого народа. В то же время принятие ислама вызвало

долгую ожесточенную борьбу между адыгами — сторонниками ислама и приверженцами

старых верований. Постоянную поддержку местным мусульманам оказывали Крымское

ханство и Османский Халифат. Противники ислама обратились за помощью к

Российской империи. Противостояние между адыгскими князьями, а за ними – между

крымско-османскими силами и русскими войсками, с переменным успехом

продолжалась до конца XVIII века. В этот период ислам сплотил под знаменами все

население, став национальной идеей во время борьбы против колонизаторской

политики Российской империи в период Кавказских войн. Ислам распространился на подавляющее большинство

адыгского населения, существенно повлияв на его культуру и быт. По мнению

ученого С.Б. Филатова период «с XVI до

XVIII века начался процесс исламизации адыгского общества» (Филатов,

2018:.165).

Постоянную поддержку местным мусульманам оказывали Крымское

ханство и Османский Халифат. Противники ислама обратились за помощью к

Российской империи. Противостояние между адыгскими князьями, а за ними – между

крымско-османскими силами и русскими войсками, с переменным успехом

продолжалась до конца XVIII века. В этот период ислам сплотил под знаменами все

население, став национальной идеей во время борьбы против колонизаторской

политики Российской империи в период Кавказских войн. Ислам распространился на подавляющее большинство

адыгского населения, существенно повлияв на его культуру и быт. По мнению

ученого С.Б. Филатова период «с XVI до

XVIII века начался процесс исламизации адыгского общества» (Филатов,

2018:.165).

Ислам закрепился в сознании адыгов,

выражавшийся в различных ритаулах. Описание клятвы на Коране мы находим в

истории адыгов, где показан этот ритуал «Присягающий почтительно подходил,

дотрагивался рукой до священной книги и начинал присягу. Кончив клятву, он

подносил книгу к губам и отходил» (Шеуджен, 2019:305). Сегодня большинство адыгейцев

исповедует ислам суннитского толка.

Сегодня большинство адыгейцев

исповедует ислам суннитского толка.

Нравственный кодекс «Адыгагъэ» национальной культуры является ее главной ценностью. Он включает в себя высокие человеческие идеалы, такие как гуманность, почтительность, разум, мужество и честь.

Нартские сказания, песни-плачи о героях, героические, исторические, охотничьи, свадебные, колыбельные, шуточные песни занимают основное место в народном творчестве адыгейцев. Очень много трудовых песен, исполнявшихся в процессе различной работы. Выделяются песни пахарей, косарей, погонщиков волов при молотьбе, чесальщиц шерсти. Песни исполнялись также при прополке и очистке кукурузы. Были мельничные, кузнечные, пастушьи песни и наигрыши (Гарданов, 1988:205).

К

музыкальному и исполнительному творчеству адыгейцев относятся танцы,

существовавшие с древнейших времен и считающиеся душой народа. Они имеют такие

названия как: зафаку, загатлят, уджи, исламей и другие. К популярным парным

танцам относится лирический исламей. В процессе его исполнения мужчина

напоминает гордого орла, парящего по кругу, а скромная, но гордая девушка,

отвечает на его ухаживания. Танцы, в которых участвовали только девушки, должны

были демонстрировать их красоту, изящество и конечно — наряд. В танцах замужние

женщины участия не принимали. Более ритмичный и простой – удж, который обычно

танцуют группами на свадьбах и во время народных гуляний.

В процессе его исполнения мужчина

напоминает гордого орла, парящего по кругу, а скромная, но гордая девушка,

отвечает на его ухаживания. Танцы, в которых участвовали только девушки, должны

были демонстрировать их красоту, изящество и конечно — наряд. В танцах замужние

женщины участия не принимали. Более ритмичный и простой – удж, который обычно

танцуют группами на свадьбах и во время народных гуляний.

Искрометные танцы кавказских народов, в том числе адыгов, всегда привлекал неподдельное внимание зрителей. В книге «Адыгские народные танцы» автор подчеркивает, что особое место в этом виде искусства занимает «танец на носках». Есть ряд объяснений этому танцу. Мы же выделяем более красноречивое объяснение, заключающееся в стремление горцев подражать орлу,то есть имитировать попытку взлета, возможно, соединяя это с мечтой поиска счастья, свободы.

Вершиной

исполнительского мастерства в танцевальных состязаниях являлся именно танец на

пальцах. Так, в начале XVIII века итальянский

миссионер из доминиканского ордена Эмидио Дортелли Д’Асколи отмечал: «Чиркасы (адыги – Л. Н.) очень

веселый народ; они пляшут всегда на носках, что весьма трудно,

но зато красиво» (Нагайцева,

1985:.33). Другой

очевидец восхищался искрометной техникой танца адыга, который танцевал, «вывертывая

ноги назад, становясь на всем скаку на пальцы, то кружась вихрем» и тут же

рекомендовал «желательно б перевести сей танец на театр Петербургский с

возможной точностью, без малейших перемен» (Нагайцева, 1985:.33).

Н.) очень

веселый народ; они пляшут всегда на носках, что весьма трудно,

но зато красиво» (Нагайцева,

1985:.33). Другой

очевидец восхищался искрометной техникой танца адыга, который танцевал, «вывертывая

ноги назад, становясь на всем скаку на пальцы, то кружась вихрем» и тут же

рекомендовал «желательно б перевести сей танец на театр Петербургский с

возможной точностью, без малейших перемен» (Нагайцева, 1985:.33).

Танец адыгейцев

Источник http://www.adygtv.ru/gtrk/history/our/

Самым распространенным народным танцем является «Кафа», исполняющимся как в быту, так и на семейных праздниках, вечеринках. В этом танце юноша не касается девушки: нельзя взять ее под руку, тем более коснуться ее платья. Но он мог быть рядом с ней, стремительно следовать за ней, или резко повернувшись, двигаться ей навстречу разнообразными движениями проявлять к ней свое отношение.

Девушка должна держаться в танце строго, скромно, целомудренно. Опустив

глаза, она как бы повторяет движения юноши, отвечая на его приглашение

танцевать. Однако она никак не выказывает своих эмоций на людях, даже если

юноша ей нравится. По сути это танцевальный содержательный диалог между юношей

и девушкой (Нагайцева, 1985:35).

Однако она никак не выказывает своих эмоций на людях, даже если

юноша ей нравится. По сути это танцевальный содержательный диалог между юношей

и девушкой (Нагайцева, 1985:35).

Исполнялись и другие танцы: магические и обрядовые танцы, приуроченные к началу полевых работ, уборке урожая, к каким-либо событиям в животноводческом быту и т.д.

Одна из современных работ исследователей «Танцевальная культура адыгов с древних времен до наших дней» посвящена повествованию о «путях создания первого Государственного ансамбля песни и пляски с 1936 года до наших дней, его становления и развития» (Бешкок, 2000:3) где автором предпринята попытка сбора и издания материала по танцам адыгского народа.

Народы

северокавказского региона имеют большое разнообразие музыкальных инструментов,

связанных с особенностями формирования музыкальной культуры. Инструменты характеризуются

отчетливой ритмичностью музыкальных произведений, Их исполнение обязательно

связано с соответствующим сопровождением.

Традиционные музыкальные инструменты адыгов (черкесов) представляют собой богатейший пласт духовной культуры народа, который на протяжении всего периода своего существования подвергался определенным изменениям, благодаря межкультурным взаимодействиям.

Адыгейцы имеют свои музыкальные инструменты, подразделяющиеся на смычковые, ударные, струнные, щипковые и др. (Хараева, 2000: 13).

Популярным у народа является смычковый шичепшин (шикапшина) или адыгская скрипка, известная с давних времен. Отношение к этому инструменту было особенное, связанное с его магическими особенностями. Играли на шичепшине только в помещении, оберегая от недоброй энергии. Хранился инструмент в специальном футляре и ни в коем случае не открывали его в темноте, опасаясь злых духов и «дурного глаза» или порчи, как отмечается в работе Ф.Ф. Хараевой (Хараева, 2000: 1).

Ни

один праздник в старину не обходился без

любимой трещотки (пхачич), звучание которой подражало

звуку, издающие сухие деревянные доски, при их постукивании друг об друга. Под

трещотку и гармонику или хлопанье в ладоши исполнялись парные танцы.

Под

трещотку и гармонику или хлопанье в ладоши исполнялись парные танцы.

Традиции адыгейцев сохранились с древнейших времен. До сегодняшнего дня они соблюдают обычаи своих предков от рождения ребенка до ритуала последнего дня жизни человека на земле. К ним относятся обряды появления на свет малыша, свадебные традиции, приема гостей, похоронные традиции. Семейный уклад в некоторой степени связан с патриархальностью. В отличие от других кавказских женщин, положение адыгейки в обществе более независимое. Они играли важную роль в обществе. К женщинам относились с уважением и почтением, несмотря на патриархальный уклад и исповедование ислама. Особое отношение к женщинам выражалось в запрете в их присутствии курения, сквернословия, ссор, драк. При виде них мужчины, независимо от возраста, вставали, а всадники спешивались. Принято было при встречи женщины в поле, в пути или просто на улице предложить ей помощь, если она в ней нуждалась.

Независимость молодых девушек виделось в том, что им, к примеру, позволялось

участвовать в народных гуляниях вместе с юношами, принимать их у себя. С детства адыгских девочек учили

рукоделию, правилам этикета, скромности, внушали чувство собственного

достоинства.

С детства адыгских девочек учили

рукоделию, правилам этикета, скромности, внушали чувство собственного

достоинства.

Рождение ребенка было большой радостью в семье и неслучайно немало традиций связано именно с этим событием. Для того, чтобы родные и близкие узнали о пополнении, сразу после родов над домом вывешивался флаг. Это извещало о благополучном разрешении бремени и свидетельствовало о хорошем состоянии матери и ребенка. Причем флаг имел разные цвета в зависимости от пола рожденного: если он был однотонный, то все понимали, что родился мальчик. Показателем рождения девочки был пестрый флаг.

Считалось

дурной приметой покупки детских вещей до рождения ребенка. Поэтому, приданное и

первое ложе для него, готовили после рождения. Эта миссия возлагалась на

родственников матери, которые должны были

изготовить колыбель из дерева боярышника и привозили постельные белье.

Первой в маленькой кроватке была кошка, так как считалось, что ребенок будет

спать в ней также крепко, как это домашнее животное. Далее выполнение обряда отводилось бабушке со

стороны отца, которая до этого ребенка обычно не видела. В случае присутствия

гостя в доме во время рождения, он удостаивался чести выбрать имя для

новорожденного. Поскольку адыгейцы считали, что любой гость – посланник бога, то с удовольствием

отдавали ему право наречения.

Далее выполнение обряда отводилось бабушке со

стороны отца, которая до этого ребенка обычно не видела. В случае присутствия

гостя в доме во время рождения, он удостаивался чести выбрать имя для

новорожденного. Поскольку адыгейцы считали, что любой гость – посланник бога, то с удовольствием

отдавали ему право наречения.

Проводится у адыгейцев обряд «Первого шага», связанный с началом ходьбы ребенка. Родители собирали у себя дома всех родственников и друзей, одаривавшие малыша подарками. Ножки виновника праздника перевязывали атласной лентой, затем ее разрезали. «Перед первым ритуальным шагом совершали символический акт освобождения ног ребенка» (Богатырева, 2003: 35). Цель ритуала «Первый шаг» заключалась в придании ребенку силы и прыткости, чтобы его дальнейшие шаги по жизни не встречали препятствий и преград, были свободны и легки.

Незабываемым

событием в жизни любого молодого человека является свадьба. Многие традиции,

связанные с этим прекрасным торжеством у адыгейцев, сохраняются до сих пор

(Богатырева, 2003: 43). Нередко

выбор жениха шел от девушки. Намек молодому человеку о своем желании создать

семью выражался небольшим подарком. Тем

не менее, переговоры о создании будущей ячейки общества, начинался с визита

сватов. Представители мужского пола со стороны жениха приезжали к дому

выбранной девушки и вставали в месте, где колют дрова. Таких подходов

совершалось не менее трех раз. Согласие невесты выражалось в приглашении к

столу во время последнего приезда. Затем шел осмотр дома жениха родными

девушки, оценивающими его материальное положение, так как создание семьи

виделось с людьми своего социального слоя.

Нередко

выбор жениха шел от девушки. Намек молодому человеку о своем желании создать

семью выражался небольшим подарком. Тем

не менее, переговоры о создании будущей ячейки общества, начинался с визита

сватов. Представители мужского пола со стороны жениха приезжали к дому

выбранной девушки и вставали в месте, где колют дрова. Таких подходов

совершалось не менее трех раз. Согласие невесты выражалось в приглашении к

столу во время последнего приезда. Затем шел осмотр дома жениха родными

девушки, оценивающими его материальное положение, так как создание семьи

виделось с людьми своего социального слоя.

Свадебная

церемония начиналась с приезда мужчин-родственников мужа. В ней участвовала

одна девушка для сопровождения молодой. В дом невесты попасть было непросто.

Уже на пути свадебной колонны устраивали всяческие шутливые препятствия.

Новобрачная осыпалась разными сладостями. Шелковой материей стелилась перед ней

дорожка. Обязательным было перенести будущую жену через порог, чтобы она не

беспокоить духов предков. В доме жениха невесту также осыпали сладостями и

монетами. Будущий супруг в этот день уходил из дома и возвращался лишь к закату. Уходила и бабушка.