Традиции и обычаи татарского народа

1. Традиции и обычаи татарского народа

Выполнила:студентка 4 курса МухаметоваЭ.М

Татаа ры (самоназвание — тат. татар, tatar, мн. ч. татарлар, tatarlar) —

тюркский народ, живущий в центральных областях европейской части

России, в Поволжье, Приуралье, в Сибири, Казахстане, Средней Азии,

Синьцзяне, Афганистане и на Дальнем Востоке.

Численность в России составляет 5310,6 тыс. человек (перепись населения

2010 года) — 3,72 % населения России. Являются вторым по численности

народом в Российской Федерации после русских. Делятся на три основные

этнотерриториальные группы: татары волго-уральские, сибирские и

астраханские, иногда выделяют также польско-литовских татар. Татары

составляют более половины населения Республики Татарстан (53,15 % по

переписи 2010 год). Татарский язык относится к кыпчакской подгруппе

тюркской группы алтайской семьи языков и делится на три диалекта:

западный (мишарский), средний (казанско-татарский) и восточный

(сибирско-татарский).

В быту и культуре любого народа есть много явлений, сложных по своему

историческому происхождению и выполняемым функциям. Одними из самых

ярких и показательных явлений такого рода являются народные обычаи и

традиции. Для того, чтобы понять их истоки, надо, прежде всего, изучать

историю народа, его культуру, соприкоснуться с его жизнью и бытом,

попытаться понять его душу и характер. Любые обычаи и традиции в своей

основе отражают жизнь той или иной группы людей, а возникают они как

результат эмпирического и духовного познания окружающей

действительности. Другими словами, обычаи и традиции — это те ценные

жемчужины в океане жизни народа, которые он собрал на протяжении веков

как результат практического и духовного постижения реальности. Какую бы

традицию или обычай мы ни взяли, исследовав её корни, мы, как правило,

приходим к выводу, что она жизненно оправдана и за формой, подчас

кажущейся нам претенциозной и архаичной, скрывается живое рациональное

зерно.

Обычаи и традиции любого народа — это его “приданое” при

Обычаи и традиции любого народа — это его “приданое” привступлении в огромную семью человечества, живущего на планете Земля.

Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделяет

данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет

ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и

жизненную опору.

У каждого народа есть свои традиции и обычаи, уходящие

корнями в далекое прошлое и воскреснувшие сейчас в

виде национальных праздников.

У татар есть два слова означающие праздник. Религиозные

мусульманские праздники называются словом гает (ает)

(Ураза гаете — праздник поста и Корбан гаете — праздник

красота», «весеннее торжество».

Традиции и обычаи татарского народа

Своеобразие исторического прошлого и современного положения Татарстана

отразилось и в содержании отмечаемых здесь праздников.

Татарстан имеет

Татарстан имееткалендарь праздников, рождённых в разное время и разными традициями:

31 декабря, 1,2 января Новый год

8 марта

Международный женский день

9 мая

День победы

12 июня

День суверенитета России

30 августа День суверенитета Республики Татарстан

6 ноября

День конституции республики Татарстан

7 ноября

Годовщина Великой Октябрьской революции

День согласия и примирения в Российской Федерации

12 декабря День Конституции Российской Федерации

Февраль

Масленица, проводы зимы

Март Навруз, день весеннего равноденствия, праздник прихода весны

Июнь Сабантуй

Как и у многих других народов обряды и праздники татарского

народа во многом зависели от сельскохозяйственного цикла.

Даже названия времён года обозначались понятием связанным с

той или иной работой: сабан өсте — весна, начало яровых;

печән өсте — лето, время сенокоса. Этнограф Р. Г. Уразманова

на обширном этнографическом материале делит обряды татар

на две неравные группы: весенне-летний и зимне-осенний

циклы.

• Весенне-летний цикл

• Обряды и праздники проводимые до сева.

Сабантуй

• Обряды, связанные с началом сева.

• Обряды и праздники проводимые после сева.

Джиен.

* Осенне-зимний цикл

* В отличие от весенне-летних он не имеет чёткого деления, так

как не привязан к народному календарю, а точнее к

земледельческому быту. Р. Г. Уразманова выделяет такие

• Помочи. Помощь при проведении особо трудных работ.

Особенно это было заметно при обработке зарезанных гусей —

каз өмәсе, куда приглашались люди, даже если в этом не

было необходимости.

• Святки. Период зимнего солнцестояния. Нардуган.

• Встречался повсеместно в Поволжье, у татар был

распространён у кряшен и мишарей. Особым элементов этих

праздников были гадания.

• 1 января. Новый год. Данный праздник встречался лишь

эпизодически.

• Масленица. Один из самых распространённых праздников у

кряшен.

В мусульманском обществе брак, сопровождающийся

рождением детей, является религиозной обязанностью, а

безбрачие – прискорбным состоянием.

Коран допускает, чтобы

Коран допускает, чтобыверующий имел одновременно четырех жен. В суре Корана,

которая называется «Женщины», сказано: «Женитесь на тех,

что приятны вам, женщинах – и двух, и трех, и четырех. А если

боитесь, что не будете справедливы, то на одной…».

Социально-экономические нужды занимают главное место в

правовых нормах шариата, касающихся брачно-семейных

отношений.

Жена обязана:

Жить в доме мужа;

Подчиняться его приказаниям, если они не безрассудны;

Не показываться без уважительных причин в публичных местах;

Без разрешения мужа, жена не имеет права ни приобретать имущества,

ни нанимать прислуги.

Следует

отметить, что непослушная жена не может претендовать на содержание ее

мужем в течение всего срока, пока она не подчиняется его воле. В случае

невыполнения женою указанных требований, муж может развестись с ней

и отказать ей в содержании. Непокорную жену муж в праве лишать

свободы и после увещаний подвергать легким телесным наказаниям.

Муж обязан:

Содержать взрослую жену сообразно со своим и ее состоянием, а при неравенстве условий – по

среднему расчету. Муж содержит жену в постоянном браке, после дачи развода по желанию мужа, при

разводе в случае беременности жены. Отлучка мужа из дома на срок 6 месяцев и отказ содержать жену

на протяжении того же срока являются поводом для развода.

Если у мужа более одной жены, то он обязан дать каждой отдельное спальное помещение, имеющее

свой отдельный выход во двор, и по возможности равно делить между ними свое имущество, обращаясь

с ними одинаково и в других отношениях.

В случае отказа мужа от брачного сожительства, жена может обратиться к народному судье, который,

впрочем, действует на супругов одним лишь увещанием

Муж обязан позволять жене посещать ее родителей раз в неделю, детей от прошлого брака – посещать

их достаточно часто, а также позволять ей посещать и принимать ее собственных родных, находящихся

в степенях родства.

Муж не подвергается взысканию (ни гражданскому, ни уголовному) за несоблюдение супружеской

верности, за исключением случая содержания в одном доме с женой наложницы – язычницы. Это может

быть рассмотрено, как оскорбление религиозного чувства жены, составляющее акт «жестокости», в

широком смысле этого слова, оправдывающее жену за нежелание жить с мужем и предоставляющее ей

право требовать от него содержания, несмотря на отказ жить с ним

Муж должен хорошо относиться к жене и обращаться к ней так, как того требуют обычаи.

Муж обязан покупать жене различную одежду для лета и зимы, для ношения днем и ночью, а также все

необходимое белье, одеяло, подушки, ковры и т. д.

Народные праздники

Весна — время пробуждения природы, время обновления и ожиданий. Хорошая

весна — быть хорошему урожаю, а значит и благополучной жизни.

Как и в культурах и традициях всех народов, татарские села располагались на

берегах рек. Поэтому первое «весеннее торжество» (бэйрэм) связано с

ледоходом.

Называется этот праздник боз карау, боз багу — «смотреть лёд», боз

Называется этот праздник боз карау, боз багу — «смотреть лёд», бозозатма — проводы льда, зин киту — ледоход. Смотреть ледоход на берег реки

выходили все жители деревни. Молодёжь наряжалась, играла на гармони. На

плывущих льдинах раскладывали и зажигали солому.

Еще одна из традиции, когда ранней весной дети отправлялись по домам в

своей деревне собирать крупу, масло, яйца. Из собранных ими продуктов на

улице при помощи поварих постарше, дети варили в большом котле кашу и ели

ее.

Кызыл йоморка

Чуть позже наступал день сбора крашеных яиц. Хозяйки с вечера красили

яйца — чаще всего в отваре луковой шелухи и в отваре березовых листьев и

пекли булочки и крендели.

Утром дети начинали обход домов, заносил щепки в дом и разбрасывал их на

полу — чтобы «двор не был пустым» и выкрикивали этакие напевалки-кричалки,

например «Кыт-кытыйк, кыт-кытыйк, дед с бабкой дома ли? Дадут ли яичко?

Пусть будет у вас много кур, пусть топчут их петухи.

Если не дадите яичко, перед

Если не дадите яичко, переддомом вашим озеро, там утонете!»

Сабантуй

Пожалуй, наиболее массовый и популярный сейчас праздник, включает в себя

народные гуляния, различные обряды и игры. Дословно «сабантуй» означает

«Праздник Плуга» (сабан — плуг и туй – праздник). Раньше он праздновался перед

началом весенних полевых работ в апреле, сейчас сабантуй празднуют в июне – по

окончании сева.

Сабантуй начинается с самого утра. Женщины надевают свои самые красивые

украшения, в гривы лошадей вплетают ленточки, подвешивают к дуге колокольчики.

Все наряжаются и собираются на майдане – большом лугу. Развлечений на сабантуе

требуется сила, хитрость и ловкость. Существуют свои строгие правила: противники

обматывают друг друга широкими поясами — кушаками, задача заключается в том,

чтобы подвесить противника на своем поясе в воздухе, а затем положить его на

лопатки.

Победитель (батыр) получает в награду живого барана (по традиции, но

Победитель (батыр) получает в награду живого барана (по традиции, носейчас чаще заменют другими ценными подарками). Поучаствовать и

продемонстрировать свою силу, ловкость, смелость можно не только в борьбе

курэш.

«Отказом чрезвычайно обидишь». Какие нормы и запреты есть в этикете татар | События | ОБЩЕСТВО

У каждого народа на протяжении веков сложились свои, особенные правила поведения. Зная х, легче найти общий язык с соседями, понять их. Какие нормы и табу существуют в этикете татар, рассказала этнолог Розалинда Мусина.

Выпить чаю и получить гостинец

На знаменитое татарское гостеприимство ещё в XIX в. обратил внимание профессор Казанского университета Карл Фукс, первый исследовавший быт казанских татар. «Главное угощение татар – чай, которого надобно выпить не менее четырёх чашек (у небогатых татар – с мёдом), – писал Карл Фукс. – Потом ставят на стол каймак (самые густые, варёные сливки), малиновую пастилу и жареные тоненькие лепёшки. Всего этого надо непременно отведать, но этим не кончится. Два или три татарина, вам даже незнакомые, дожидаются, чтобы позвать вас к себе. Отговориться невозможно. Отказом чрезвычайно их обидишь – равным образом ежели в гостях не выпьешь три чашки чаю и не поешь их десерта. Я несколько раз испытал эту чайную «пытку», имея до 25 чашек чаю в желудке».

Всего этого надо непременно отведать, но этим не кончится. Два или три татарина, вам даже незнакомые, дожидаются, чтобы позвать вас к себе. Отговориться невозможно. Отказом чрезвычайно их обидишь – равным образом ежели в гостях не выпьешь три чашки чаю и не поешь их десерта. Я несколько раз испытал эту чайную «пытку», имея до 25 чашек чаю в желудке».

По словам Розалинды Мусиной, в некоторых районах проживания татар есть даже выражение: «кунакларны кыстарга» (гостей угощать, настаивая). Когда все угощения выставлены на столе, считается неприличным, если хозяйка несколько раз не предложит отведать то или иное блюдо. Она может подвинуть его к тому или иному гостю, если видит, что кто-то ещё не попробовал. Чтобы не обидеть хозяев, гость может попробовать понемногу каждое блюдо.

«Раньше у многих татар, например, у такого субэтноса, как мишари, застолье начиналось с чаепития и им же заканчивалось, – говорит этнолог. – В начале трапезы обязательно накрывали чайный стол и только потом, через какое-то время, приступали к основным блюдам. Когда гости пили чай, их опять-таки усиленно угощали, наливая одну чашку за другой. Отказаться от угощения можно было, не произнеся ни единого слова. Гость просто переворачивал чашку вверх дном на блюдце».

Когда гости пили чай, их опять-таки усиленно угощали, наливая одну чашку за другой. Отказаться от угощения можно было, не произнеся ни единого слова. Гость просто переворачивал чашку вверх дном на блюдце».

Чай с татарской национальной выпечкой: эчпочмаком, элешем, губадиёй – не оставляет равнодушным ни одного гостя Казани. Так, например, все прелести татарского гостеприимства испытали знаменитый толстый кот Виктор и его хозяин Михаил Галин. Прошлой весной они на три дня приезжали в Казань. В Старо-Татарской слободе их потчевали чаем.

Напомним, Михаил и его питомец стали известны на всю страну после того, как одна из российских авиакомпаний отказалась пускать в самолёт Виктора из-за его избыточного веса. Коту предложили лететь в багажном отсеке. Хозяин этого допустить не мог. После нашумевшей истории S7 Airlines увеличила доступный вес животных в салоне самолета до 10 кг. И кот Виктор стал первым, кто полетел по новым правилам.

В XIX-XX веках в каждом, даже самом бедном доме у татар были чашки с блюдцами. Считалось, что чем меньше чайная чашка, тем лучше. Чай за столом постоянно обновляли – наливали свежий. В маленькой чашке он не успевал остыть, всегда был горячим.

Считалось, что чем меньше чайная чашка, тем лучше. Чай за столом постоянно обновляли – наливали свежий. В маленькой чашке он не успевал остыть, всегда был горячим.

Ещё одна неотъемлемая часть гостевого этикета –күчтәнәч (гостинец). В гости неприлично ходить с пустыми руками. Если это не день рождения и не свадьба, принято принести что-то к столу: либо конфеты, либо фрукты. Если в доме есть маленький ребёнок, для него несут отдельно какой-подарок – игрушку или сладости.

Когда приём заканчивается и гости уходят, с пустыми руками их домой не отпускают, что-то дают с собой. Такой гостинец тоже называется күчтәнәч. Для родственников им может быть кусок пирога или сладости, оставшиеся от стола. Раньше считалось, что күчтәнәч предназначен для оставшихся дома детей, чтобы родители обрадовали их, вернувшись с угощением.

«И сегодня гостинцы складывают в отдельные пакеты и раздают уходящим гостям, — отмечает Розалинда Мусина. — Хотя этот обычай перестал быть обязательным, он соблюдается очень часто.

Не забыть вторую обувь

Восточному обычаю снимать обувь при входе в дом татары следуют уже много веков. Во многих дореволюционных исследованиях, заметках путешественников говорится о том, что в татарских домах деревянные полы выскоблены добела и чисто вымыты. Все домочадцы ходят в белых шерстяных носках.

«Моются полы в крестьянской избе раз в неделю в четверг, а в обычное время только подметаются. Чистота пола сохраняется ещё потому, что татары в избу не входят в той обуви, в которой были вне дома, – описал в 1926 году жилище казанских татар этнограф Николай Воробьёв – Даже лапти татарин чаще всего снимает в сенях и входит в избу в суконных чулках, заменяющих татарам онучи. Обычай не входить в дом в обычной обуви великолепно поддерживает чистоту татарского помещения».

Правило снять обувь и оставить у входа распространяется и на гостей. Сейчас, особенно в городах, принято идти в гости со второй обувью. «Прежде обычай снимать обувь, заходя в дом, был более распространен у татар, нежели у других народов Поволжья. Исследователи связывают это как с мусульманскими нормами гигиены, соблюдающимися правоверными, так и тем, что женщины в татарских семьях, в отличие от других народов края, меньше занимались сельскохозяйственными работами и имели больше возможности заниматься домом, домашним хозяйством — отмечает Розалинда Мусина. – Однако сейчас этот обычай существует не только в татарских домах. Есть версия, что западная традиция, когда люди ходят дома, в квартире в той же обуви, что и на улице, у нас не прижилась из-за… разного состава почвы. Хотя, наверное, имеет значение и распространенный на западе способ влажной со специальным составом уборки улиц. Когда я приехала на конференцию в Стенфорд (США, штат Калифорния), то вдруг поняла, что за несколько дней ни разу не протёрла свою обувь. В этом просто не было необходимости: обувь была чистой. И, когда мы были в гостях в живущих там татарских семьях, нас просили не снимать обувь, хотя на полу, покрытых коврами, играли маленькие дети».

Исследователи связывают это как с мусульманскими нормами гигиены, соблюдающимися правоверными, так и тем, что женщины в татарских семьях, в отличие от других народов края, меньше занимались сельскохозяйственными работами и имели больше возможности заниматься домом, домашним хозяйством — отмечает Розалинда Мусина. – Однако сейчас этот обычай существует не только в татарских домах. Есть версия, что западная традиция, когда люди ходят дома, в квартире в той же обуви, что и на улице, у нас не прижилась из-за… разного состава почвы. Хотя, наверное, имеет значение и распространенный на западе способ влажной со специальным составом уборки улиц. Когда я приехала на конференцию в Стенфорд (США, штат Калифорния), то вдруг поняла, что за несколько дней ни разу не протёрла свою обувь. В этом просто не было необходимости: обувь была чистой. И, когда мы были в гостях в живущих там татарских семьях, нас просили не снимать обувь, хотя на полу, покрытых коврами, играли маленькие дети».

Где найти жениха или невесту

В XIX веке посещать мечети женщинам не разрешалось. Считалось, что это место моления для мужчин, а представительницы прекрасного пола должны молиться дома, не отвлекая мужчин от этого процесса. Ведь, если он взглянет в это время на женщину, у него могут возникнуть мысли, мешающие молитве. В советские времена, когда началась борьба за равенство женщин, в мечетях для женшин стали делать вторые залы – на втором этаже, с отдельным входом. Такой обычай существует и сейчас.

Считалось, что это место моления для мужчин, а представительницы прекрасного пола должны молиться дома, не отвлекая мужчин от этого процесса. Ведь, если он взглянет в это время на женщину, у него могут возникнуть мысли, мешающие молитве. В советские времена, когда началась борьба за равенство женщин, в мечетях для женшин стали делать вторые залы – на втором этаже, с отдельным входом. Такой обычай существует и сейчас.

«Раньше на застолья в честь религиозных праздников Ураза-бәйрәм, Корбан-бәйрәм, а также на никах (религиозный обряд бракосочетания) первыми приглашали мужчин, – говорит Розалинда Мусина. – Женщины приходили позже, когда мужчины уже расходились. В советские времена и мужчин, и женщин на такие застолья стали приглашать вместе, но рассаживали отдельно – по разным концам стола. Этот обычай застолья на религиозных праздниках сохраняется до сих пор».

Зато Сабантуй мужчины и женщины во все времена отмечали вместе. На этом народном празднике, появившемся ещё до принятия ислама, не было дифференциации по половому признаку, юноши и девушки могли вместе затевать какие-то игры, плясать. На Сабантуй съезжалось очень много гостей, родственников из других деревень, из городов. Он считался праздником, на котором можно было найти себе жениха или невесту. Юноши и девушки старались найти пару за пределами своей деревни, так как считалось, что все её жители объединены какими-то родственными узами. Вступать же в брак даже с дальними родственниками было нельзя.

На Сабантуй съезжалось очень много гостей, родственников из других деревень, из городов. Он считался праздником, на котором можно было найти себе жениха или невесту. Юноши и девушки старались найти пару за пределами своей деревни, так как считалось, что все её жители объединены какими-то родственными узами. Вступать же в брак даже с дальними родственниками было нельзя.

У девушек был обычай, приезжая в гости к родственникам, брать с собой кунак кыз (подругу-гостью). И парни обычно внимательно присматривались к таким гостьям. Ведь она не родственница, относительно неё можно строить планы по созданию семьи.

Какое имя дать ребёнку

Главой татарской семьи является муж или отец. Их авторитет всегда был непререкаемым. Это сохранилось и в большинстве современных семей. «Когда надо было решить какой-то вопрос, дети вначале обращались к матери, – говорит Розалинда Мусина. – Мать передаёт обозначенную детьми проблему отцу. А напрямую обговаривать вопросы с отцом для детей считалось неприличным. В семье, где есть несколько детей, младшие всегда должны были слушаться старших. Если нужно куда-то пойти, а родителей нет дома, спрашивали разрешение у старших братьев или сестёр, которые отвечали перед родителями за младших.

В семье, где есть несколько детей, младшие всегда должны были слушаться старших. Если нужно куда-то пойти, а родителей нет дома, спрашивали разрешение у старших братьев или сестёр, которые отвечали перед родителями за младших.

Раньше муж и жена не должны были называть друг друга по имени. Называли друг друга просто «син» (ты) или же «әнисе», «әтисе» (мать моих детей, отец моих детей). И сегодня младшие дети, особенно в селах, обращаются к старшим не по именам, а называют их апа и абый. Но эти обращения не аналог русских слов «тетя» и «дядя», а просто обращение к старшему. Их можно использовать как по отношению к чужим людям, так и внутри семьи».

Новорождённых не принято называть в честь умерших родственников, какими бы прекрасными людьми они ни были. Ребёнку старались дать имя, которое не встречается в их селе. При этом выбирали имя благозвучное или имеющее благоприятное значение. Подчас называли именами людей, которые преуспевают в жизни. У Каюма Насыри есть описание случая, когда родители попросили муллу назвать их сына Иваном. Мулла удивился: «Почему?» Родители объяснили, что в соседней деревне есть Иван абый, он такой хороший, он такой богатый, ему во всём везёт!

Мулла удивился: «Почему?» Родители объяснили, что в соседней деревне есть Иван абый, он такой хороший, он такой богатый, ему во всём везёт!

Были популярны имена, значения которых, как считалось, могли повлиять на судьбу человека. Например, имена Миннихан, Миннигуль имели в основе слово мин (родинка, родимое пятно), т.к. считалось, что оно несет охранную функцию, служит в качестве оберега. Такие имена как Тимерхан, Минлебай, Бахтияр с основами тимер (железо, железный), бай (богатый), бэхет (счастье) давались детям с пожеланиями крепкой, богатой, счастливой жизни.

До сих пор встречается обычай называть всех детей в семье именами, которые начинаются на одну букву: Асия, Азалия, Айрат, Азат или Рамзия, Равиль, Рафаэль. Либо у всех детей одинаковым должно быть окончание имён: Рифкат, Талгат, Хидият или Гайяр, Сайяр. «Думаю, этот обычай символизирует единство семьи, помогает сделать отношения между родственниками более близкими», – резюмирует этнолог.

В современной семье сохраняются основные этнические традиции имянаречения, в частности, обычай подбора созвучных имен по различным линиям родства. Часто и сейчас имена в семье либо начинаются на одну букву: Раиф, Раис, Равиль, Рамзия, либо созвучны их окончания. Широко распространена традиция наречения однокоренными именами дочери и сына: Фарид — Фарида, Данис – Дания.

Часто и сейчас имена в семье либо начинаются на одну букву: Раиф, Раис, Равиль, Рамзия, либо созвучны их окончания. Широко распространена традиция наречения однокоренными именами дочери и сына: Фарид — Фарида, Данис – Дания.

Татары (происхождение, обычаи, традиции, праздники)

Тата́ры (самоназвание — тат. татар, tatar, мн. ч. татарлар, tatarlar) — тюркский народ, живущий в центральных областях европейской части России, в Поволжье, Приуралье, в Сибири, Казахстане, Средней Азии, Синьцзяне, Афганистане и на Дальнем Востоке.

Численность в России составляет 5310,6 тыс. человек (перепись населения 2010 года) — 3,72 % населения России. Являются вторым по численности народом в Российской Федерации после русских. Делятся на три основные этнотерриториальные группы: татары волго-уральские, сибирские и астраханские, иногда выделяют также польско-литовских татар. Татары составляют более половины населения Республики Татарстан (53,15 % по переписи 2010 год). Татарский язык относится к кыпчакской подгруппе тюркской группы алтайской семьи языков и делится на три диалекта: западный (мишарский), средний (казанско-татарский) и восточный (сибирско-татарский). Верующие татары (за исключением небольшой группы — кряшен, исповедующих православие) — мусульмане-сунниты.

Татарский язык относится к кыпчакской подгруппе тюркской группы алтайской семьи языков и делится на три диалекта: западный (мишарский), средний (казанско-татарский) и восточный (сибирско-татарский). Верующие татары (за исключением небольшой группы — кряшен, исповедующих православие) — мусульмане-сунниты.

ПЕРЕЧЕНЬ ТУРИСТСКИХ ОБЪЕКТОВ, ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТ В КАЗАНИ И ОКОЛО ГОРОДА ДЛЯ ЭКСКУРСИЙ И ПОСЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ СТАТЬИ ПРО ТАТАРСКИЙ НАРОД:

Статья про параньгинских татар — тут!

Самая высокая точка Татарстана — тут!

Общая статья про город Казань — тут!

Про районы и населенные пункты Татарстана — тут!

Статья про республику Татарстана- тут!

Статья про историю Булгар — тут!

Статья про татарскую свадьбу — тут!

Статья про татарскую кухню — тут!

Статья про татарский праздник Нардуган — тут!

Статья про татарскую одежду — тут!

Статья про мечети Татарстана — тут!

Статья про композитора Салиха Сайдашева — тут!

Статья про самых красивых девушек татарок — тут!!!

Статья про татарские сказки — тут!

Статья про приметы и поверья татар — тут!

Статья про тенгрианство — древняя религия тюрков — тут!

Статья про крещенных татар — тут!

Статья про татарские мифические существа — тут!

Статья про татарский праздник Сабантуй — тут!

Статья про татарские священные рощи — тут!

Статья про природу Татарстана — тут!

Статья про историю ислама у татар — тут!

Статья про географию Республики Татарстан — тут!

Статья про историю Татарстана — тут!

Статья про древние дороги Казанской губернии — тут!

Статья про исторические мусульманские святыни города Казани — тут!

Статья про ханские сокровища и легенды — тут!

Статья про Казанский кремль — тут!

Легенды, предания и тайны Казани — тут!

Болгарский музей-заповедник — тут!

Мечети Нижнекамского района РТ- тут!

Географический центр Татарстана — тут!

Булгарское городище Кашан — тут!

Статья про ханское кладбище — тут!

Статья про Кирменское городище — тут!

Статья про булгарское городище Ошель — тут!

Про древние города Булгарского и Казанского царств — тут!

Джукетау — булгарский город на берегу Камы — тут!

Древнее городище Сувар — тут!

Иске-казанский музей-заповедник — тут!

Древний булгарский город — Биляр — тут!

Тукай-Кырлай — родина Г. Тукая — тут!

Тукая — тут!

Самые известные татары — тут!!!

булгарский воин

Герой Советского Союза и татарский поэт — Муса Джалиль

История этнонима

Впервые этноним «татары» появился среди тюркских племён, кочевавших в VI—IX веках к юго-востоку от Байкала. В XIII веке с монголо-татарским нашествием название «татары» стало известно в Европе. В XIII—XIV веках оно было распространено на некоторые народы Евразии, входившие в состав Золотой Орды.

МУЗЕЙ ТУКАЯ В ДЕРЕВНЕ КОШЛАУЧ — НА РОДИНЕ ВЕЛИКОГО ПОЭТА

Ранняя история

Начало проникновения в Приуралье и Поволжье тюркоязычных племён относится к III—IV векам н. э. и связано с эпохой нашествия на Восточную Европу гуннов и других кочевых племён. Оседая в Приуралье и Поволжье, они воспринимали элементы культуры местных финно-угорских народов, а частично и смешивались с ними. В V—VII веках наблюдается вторая волна продвижения тюркоязычных племён в лесные и лесостепные районы Западной Сибири, Приуралья и Поволжья, связанная с экспансией Тюркского каганата. В VII—VIII веках в Поволжье из Приазовья пришли булгарские племена, которые покорили имевшиеся здесь финно-угроязычные и тюркоязычные племена (в том числе, возможно, предков башкир) и в IX—X веке создали государство — Булгарию Волжско-Камскую. После разгрома в 1236 году Волжской Булгарии, и ряда восстаний (восстание Баяна и Джику, восстание Бачмана), Волжская Булгария была окончательно захвачена монголами. Булгарское население вытеснялось на север (современный Татарстан), замещалось и частично ассимилировалось.

Оседая в Приуралье и Поволжье, они воспринимали элементы культуры местных финно-угорских народов, а частично и смешивались с ними. В V—VII веках наблюдается вторая волна продвижения тюркоязычных племён в лесные и лесостепные районы Западной Сибири, Приуралья и Поволжья, связанная с экспансией Тюркского каганата. В VII—VIII веках в Поволжье из Приазовья пришли булгарские племена, которые покорили имевшиеся здесь финно-угроязычные и тюркоязычные племена (в том числе, возможно, предков башкир) и в IX—X веке создали государство — Булгарию Волжско-Камскую. После разгрома в 1236 году Волжской Булгарии, и ряда восстаний (восстание Баяна и Джику, восстание Бачмана), Волжская Булгария была окончательно захвачена монголами. Булгарское население вытеснялось на север (современный Татарстан), замещалось и частично ассимилировалось.

В XIII-XV веках, когда большинство тюркоязычных племён входило в состав Золотой Орды, происходила некоторая трансформация языка и культуры булгар.

Формирование

В XV—XVI веках происходит формирование отдельных групп татар — Среднего Поволжья и Приуралья (казанские татары, мишари, касимовские татары, а также субконфессиональную общность кряшен (крещёных татар), астраханских, сибирских, крымских и других). Татары Среднего Поволжья и Приуралья, наиболее многочисленные и имевшие более развитую экономику и культуру, к концу XIX века сложились в буржуазную нацию. Основная масса татар занималась земледелием, в хозяйстве астраханских татар главную роль играли скотоводство и рыболовство. Значительная часть татар была занята в различных кустарно-ремесленных производствах. Материальная культура татар, складывавшаяся в течение длительного времени из элементов культуры ряда тюркских и местных племён, испытала также влияние культур народов Средней Азии и других регионов, а с конца XVI века — русской культуры.

Гаяз Исхаки

Этногенез татар

Существуют несколько теорий этногенеза татар. В научной литературе наиболее подробно описаны три из них:

В научной литературе наиболее подробно описаны три из них:

булгаро-татарская теория

татаро-монгольская теория

тюрко-татарская теория.

Продолжительное время наиболее признанной считалась булгаро-татарская теория.

В настоящее время большее признание получает тюрко-татарская теория.

ПРЕЗИДЕНТ РФ МЕДВЕДЕВ И ПРЕЗИДЕНТ РТ МИННИХАНОВ

И.ШАРИПОВА — ПРЕДСТАВЛЯЛА РОССИЮ НА МИСС МИРА — 2010

Субэтносы

Татары состоят из нескольких субэтносов — Самыми крупными из них являются:

Казанские татары (тат. Казанлы) — одна из основных групп татар, этногенез которых неразрывно связан с территорией Казанского ханства. Разговаривают на среднем диалекте татарского языка.

(ОБЩАЯ СТАТЬЯ ПРО КАЗАНЬ — ТУТ).

Татары-мишари (тат. Мишәр) — одна из основных групп татар, этногенез которых проходил на территории Средней Волги, Дикого поля и Приуралья. Разговаривают на западном диалекте татарского языка.

Разговаривают на западном диалекте татарского языка.

Касимовские татары (тат. Кәчим) — одна из групп татар, этногенез которых неразрывно связан с территорией Касимовского ханства. Разговаривают на среднем диалекте татарского языка.

Сибирские татары (тат. Себер) — одна из групп татар, этногенез которых неразрывно связан с территорией Сибирского ханства. Разговаривают на восточном диалекте татарского языка.

Астраханские татары (тат. Әстерхан) — этнотерриториальная группа татар, этногенез которых неразрывно связан с территорией Астраханского ханства.

Татары-тептяри (тат. Типтәр) — этносословная группа татар, известная в Башкортостане.

одежда булгарских девушек

Культура и быт

Татары говорят на татарском языке кыпчакской подгруппы тюркской группы алтайской семьи. Языки (диалекты) сибирских татар обнаруживают определенную близость к языку татар Поволжья и Приуралья. Литературный язык татар сформировался на основе среднего (казанско-татарского) диалекта. Наиболее древняя письменность — тюркская руника. С X века по 1927 год существовала письменность на основе арабской графики, с 1928 по 1936 годы использовалась латинская графика (яналиф), с 1936 года вплоть до настоящего времени используется письменность на кириллической графической основе, хотя уже существуют планы перевода татарской письменности на латиницу.

Литературный язык татар сформировался на основе среднего (казанско-татарского) диалекта. Наиболее древняя письменность — тюркская руника. С X века по 1927 год существовала письменность на основе арабской графики, с 1928 по 1936 годы использовалась латинская графика (яналиф), с 1936 года вплоть до настоящего времени используется письменность на кириллической графической основе, хотя уже существуют планы перевода татарской письменности на латиницу.

Традиционным жилищем татар Среднего Поволжья и Приуралья была срубная изба, отгороженная от улицы забором. Внешний фасад украшался многоцветной росписью. У астраханских татар, сохранивших некоторые свои степные скотоводческие традиции, в качестве летнего жилища бытовала юрта.

Сабантуй у параньгинских татар

Образование

У татар есть школьное образование на татарском языке. Ведётся по общероссийской программе и учебникам, переведённым на татарский язык. Исключения: учебники и уроки русского языка и литературы, английского языка и других европейских языков, ОВС, команды на уроках физкультуры могут быть на русском языке. Также есть татароязычное образование в некоторых факультетах казанских вузов, и в детских садах. Светская школа с десятилетним периодом обучения начала существовать у татар с введением обязательного среднего образования для всех граждан СССР. До этого роль образовательных учреждений выполняли медресе.

Исключения: учебники и уроки русского языка и литературы, английского языка и других европейских языков, ОВС, команды на уроках физкультуры могут быть на русском языке. Также есть татароязычное образование в некоторых факультетах казанских вузов, и в детских садах. Светская школа с десятилетним периодом обучения начала существовать у татар с введением обязательного среднего образования для всех граждан СССР. До этого роль образовательных учреждений выполняли медресе.

Хади Такташ

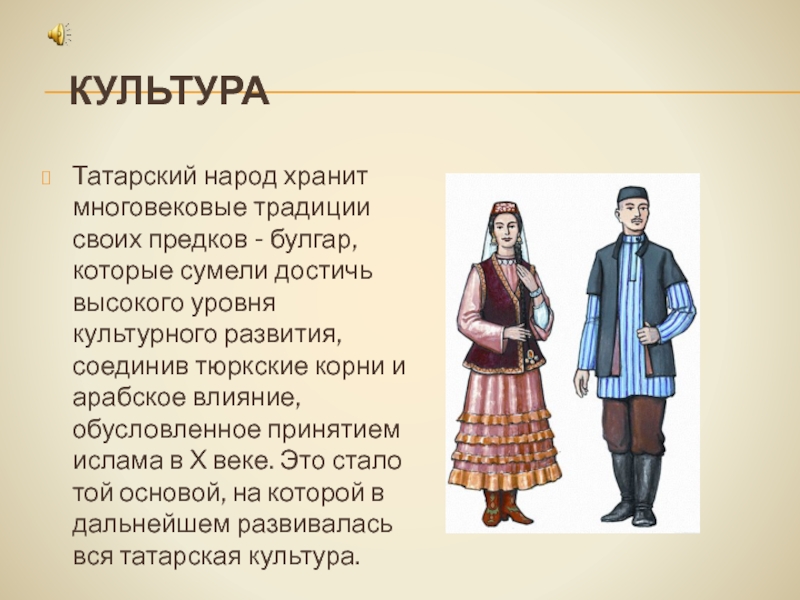

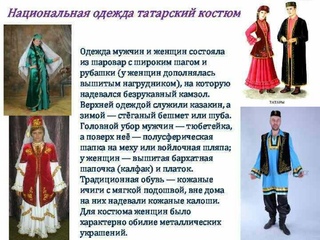

Национальная одежда:

Татарский костюм

Одежда мужчин и женщин состояла из шаровар с широким шагом и рубашки (у женщин дополнялась вышитым нагрудником), на которую надевался безрукавный камзол. Верхней одеждой служили казакин, а зимой — стёганый бешмет или шуба. Головной убор мужчин — тюбетейка, а поверх неё — полусферическая шапка на меху или войлочная шляпа; у женщин — вышитая бархатная шапочка (калфак) и платок. Традиционная обувь — кожаные ичиги с мягкой подошвой, вне дома на них надевали кожаные калоши. Для костюма женщин было характерно обилие металлических украшений.

Верхней одеждой служили казакин, а зимой — стёганый бешмет или шуба. Головной убор мужчин — тюбетейка, а поверх неё — полусферическая шапка на меху или войлочная шляпа; у женщин — вышитая бархатная шапочка (калфак) и платок. Традиционная обувь — кожаные ичиги с мягкой подошвой, вне дома на них надевали кожаные калоши. Для костюма женщин было характерно обилие металлических украшений.

ПРАЗДНОВАНИЕ НИКАХА — ОБРЯД БРАКОСОЧЕТАНИЯ У ТАТАР

Праздники и обряды

Как и у многих других народов обряды и праздники татарского народа во многом зависели от сельскохозяйственного цикла. Даже названия времён года обозначались понятием связанным с той или иной работой: сабан өсте — весна, начало яровых; печән өсте — лето, время сенокоса. Этнограф Р. Г. Уразманова на обширном этнографическом материале делит обряды татар на две неравные группы: весенне-летний и зимне-осенний циклы.

Весенне-летний цикл

Обряды и праздники проводимые до сева.

Сабантуй

Обряды, связанные с началом сева.

Обряды и праздники проводимые после сева. Джиен.

Осенне-зимний цикл

В отличие от весенне-летних он не имеет чёткого деления, так как не привязан к народному календарю, а точнее к земледельческому быту. Р. Г. Уразманова выделяет такие особенности данного сезона:

Помочи.

Помощь при проведении особо трудных работ. Особенно это было заметно при обработке зарезанных гусей — каз өмәсе, куда приглашались люди, даже если в этом не было необходимости.

Святки.

Период зимнего солнцестояния. Нардуган.

Встречался повсеместно в Поволжье, у татар был распространён у кряшен и мишарей. Особым элементов этих праздников были гадания.

1 января. Новый год.

Данный праздник встречался лишь эпизодически.

Масленица.

Один из самых распространённых праздников у кряшен.

ГАЛИАСКАР КАМАЛ — ТАТАРСКИЙ ДРАМАТУРГ

Религия, верования, обычаи, традиции, обряды

Существовала вера в различных духов-хозяев: воды – суанасы, леса – шурале, земли – жир анасы, домового ой иясе, хлевного – абзар иясе, представления об оборотнях – убыр. Производились моления в рощах, которые назывались кереметь, считалось, что в них обитает злой дух с таким же названием. Существовали представления и о других злых духах – джинах и пери. За ритуальной помощью обращались к йемчи – так называли знахарей и знахарок.

Производились моления в рощах, которые назывались кереметь, считалось, что в них обитает злой дух с таким же названием. Существовали представления и о других злых духах – джинах и пери. За ритуальной помощью обращались к йемчи – так называли знахарей и знахарок.

Верующие татары, за исключением небольшой группы кряшен (в том числе нагайбаков), которые были обращены в XVI—XVIII веках в православие, мусульмане-сунниты.

СЕМЬЯ КАЗАНСКИХ ТАТАР

Обряды татар при рождении ребенка

Рождение ребенка сопровождалось целым рядом обязательных обрядов, имеющих как чисто ритуальное, так и практическое значение. В конце XIX – начале XX в. в большинстве случаев роды принимали повивальные бабки – эби (дословно – бабка), бала эбисе (повитуха), кендек эби (дословно – пупочная бабка). Случаи рождения детей в доме при помощи повитухи были еще довольно частыми в 40-50-е годы XX в. Занятие повитух называли эбилек. Но в случае острой необходимости и за отсутствием эби роды могли принимать и ближайшие старшие родственницы роженицы.

Занятие повитух называли эбилек. Но в случае острой необходимости и за отсутствием эби роды могли принимать и ближайшие старшие родственницы роженицы.

СУ АНАСЫ — ВОДЯНАЯ

Как только ребенок появлялся на свет, повитуха, отрезав и завязав пуповину, обмывала младенца и заворачивала его в нательную рубаху отца. Считалось, что это помогает установлению прочных отношений взаимного уважения и любви между отцом и ребенком. Затем совершался ритуал авызландыру (смысл. дать отведать). Для новорожденного делали подобие соски – в тонкую ткань заворачивали комок разжеванного с маслом и медом хлеба и давали пососать. Иногда просто обмазывали рот ребенка маслом и медом или медовым раствором – зэмзэм су. Обряд сопровождался традиционными пожеланиями счастья, здоровья, способностей, благосостояния новорожденному.

На следующий день устраивали бябяй мунчасы (досл. – детскую баню). После посещения бани домочадцами, когда она становилась нежаркой, повитуха помогала помыться молодой мамаше и искупать младенца.

Спустя несколько дней в доме, где родился ребенок, устраивали обряд исем кушу (имянаречения). Приглашали муллу и гостей – мужчин из числа родственников и знакомых семейства. Мулла открывал обряд традиционной молитвой, затем к нему подносили на подушке ребенка, и он обращался к всевышнему, призывая его принять новорожденного под свое покровительство. После этого нашептывал на ухо младенцу азан (призыв к молитве для правоверных мусульман) и произносил имя новорожденного. Имена детям подбирали, как правило, муллы, имевшие специальные календари – именники. В них с давних времен преобладали имена из религиозных канонических сказаний. Считалось, что от имени зависит дальнейшее будущее младенца и его судьба. Выбор зависел от многих причин. В небогатых семьях старались подобрать имя, символизирующее богатство и благосостояние, если ребенок выглядел слабым – выбирали имя, отражающее крепость духа и тела и т.д.

К древним общинным традициям татар относится обряд угощения бябяй ашы (мае). В продолжение нескольких дней подруги, соседки и родственницы молодой мамы приходили навестить ее и приносили с собой угощения, а иногда и подарки. Бябяй ашы (мае) существует и сейчас

В продолжение нескольких дней подруги, соседки и родственницы молодой мамы приходили навестить ее и приносили с собой угощения, а иногда и подарки. Бябяй ашы (мае) существует и сейчас

Народные праздники

У каждого народа есть свои национальные праздники. Татарские народные праздники восхищают чувством благодарности и почтения людей к природе, к обычаям предков, друг к другу.

Религиозные мусульманские праздники называются словом гает (ает) (Ураза гаете — праздник поста и Корбан гаете — праздник жертвы). А все народные, не религиозные праздники по-татарски называются бэйрэм. Учёные считают, что это слово означает «весенняя красота», «весеннее торжество».

Религиозные праздники называются словом гает или байрам (Ураза-байрам (Рамазан) — праздник поста и Корбан-байрам — праздник жертвы). Мусульмансике праздники у татар – мусульман включают в себя коллективную утреннюю молитву, в которой участвовуют все мужчины и мальчики. Потом полагается пойти на кладбище и помолиться возле могил своих близких. А женщины и помогающие им девочки в это время готовят дома угощения. В праздники (а каждый религиозный праздник раньше длился по несколько дней) с поздравлением обходили дома родственников и соседей. Особенно важным было посещение родительского дома. В дни Корбан-байрам — праздника жертвы старались угостить мясом как можно больше людей, столы оставались накрытыми два-три дня подряд и каждый входящий в дом, кто бы он ни был, имел право угощаться.

Потом полагается пойти на кладбище и помолиться возле могил своих близких. А женщины и помогающие им девочки в это время готовят дома угощения. В праздники (а каждый религиозный праздник раньше длился по несколько дней) с поздравлением обходили дома родственников и соседей. Особенно важным было посещение родительского дома. В дни Корбан-байрам — праздника жертвы старались угостить мясом как можно больше людей, столы оставались накрытыми два-три дня подряд и каждый входящий в дом, кто бы он ни был, имел право угощаться.

праздники татар

Боз карау

По старой-престарой традиции татарские села располагались на берегах рек. Поэтому первый бэйрэм — «весеннее торжество» для татар связано с ледоходом. Называется этот праздник боз карау, боз багу — «смотреть лёд», боз озатма — проводы льда, зин киту — ледоход.

Смотреть ледоход на берег реки выходили все жители — от стариков до детей. Молодёжь шла наряженной, с гармонистами. На плывущих льдинах раскладывали и зажигали солому. В синих весенних сумерках далеко были видны эти плывущие факелы, а вслед им неслись песни.

Молодёжь шла наряженной, с гармонистами. На плывущих льдинах раскладывали и зажигали солому. В синих весенних сумерках далеко были видны эти плывущие факелы, а вслед им неслись песни.

Янгер яу

Однажды ранней весной дети отправлялись по домам собирать крупу, масло, яйца. Своими закличками они выражали хозяевам благопожелания и… требовали угощения!

Из собранных продуктов на улице или в помещении при помощи одной-двух пожилых женщин дети варили в большущем котле кашу. Каждый приносил с собой тарелку и ложку. А после такого пиршества дети играли, обливались водой.

Кызыл йоморка

Через некоторое время наступал день сбора крашеных яиц. Жителей села о таком дне предупреждали заранее и хозяйки с вечера красили яйца — чаще всего в отваре луковой шелухи. Яйца получались разноцветными — от золотисто-жёлтых до тёмно-коричневых, а в отваре берёзовых листьев — различных оттенков зелёного цвета. Кроме того, в каждом доме пекли особые тестяные шарики — маленькие булочки, крендели, а также покупали конфеты.

Кроме того, в каждом доме пекли особые тестяные шарики — маленькие булочки, крендели, а также покупали конфеты.

Особенно ждали этот день дети. Матери шили для них из полотенец мешочки для сбора яиц. Некоторые ребята ложились спать одетыми и обутыми, чтобы утром не тратить время на сборы, под подушку клали полено, чтобы не проспать. Рано-рано утром мальчики и девочки начинали обход домов. Заходящий первым заносил щепки и разбрасывал их на полу — чтобы «двор не был пустым», то есть чтобы много на нём было живности.

Шуточные пожелания детей хозяевам высказываются старинные — как во времена прабабушек и прадедушек. Например, такое: «Кыт-кытыйк, кыт-кытыйк, дед с бабкой дома ли? Дадут ли яичко? Пусть будет у вас много кур, пусть топчут их петухи. Если не дадите яичко, перед домом вашим озеро, там утонете!» Сбор яиц продолжался два-три часа, проходил он очень весело. А потом дети собирались в одном месте на улице и играли в разные игры с собранными яйцами.

Сабантуй

Зато вновь становится повсеместным и любимым весенний праздник татар Сабантуй. Это очень красивый, добрый и мудрый праздник. Он включает в себя различные обряды и игры.

Это очень красивый, добрый и мудрый праздник. Он включает в себя различные обряды и игры.

Дословно «сабантуй» означает «Праздник Плуга» (сабан – плуг и туй – праздник). Раньше он праздновался перед началом весенних полевых работ, в апреле, сейчас сабантуй устраивают в июне – по окончании сева.

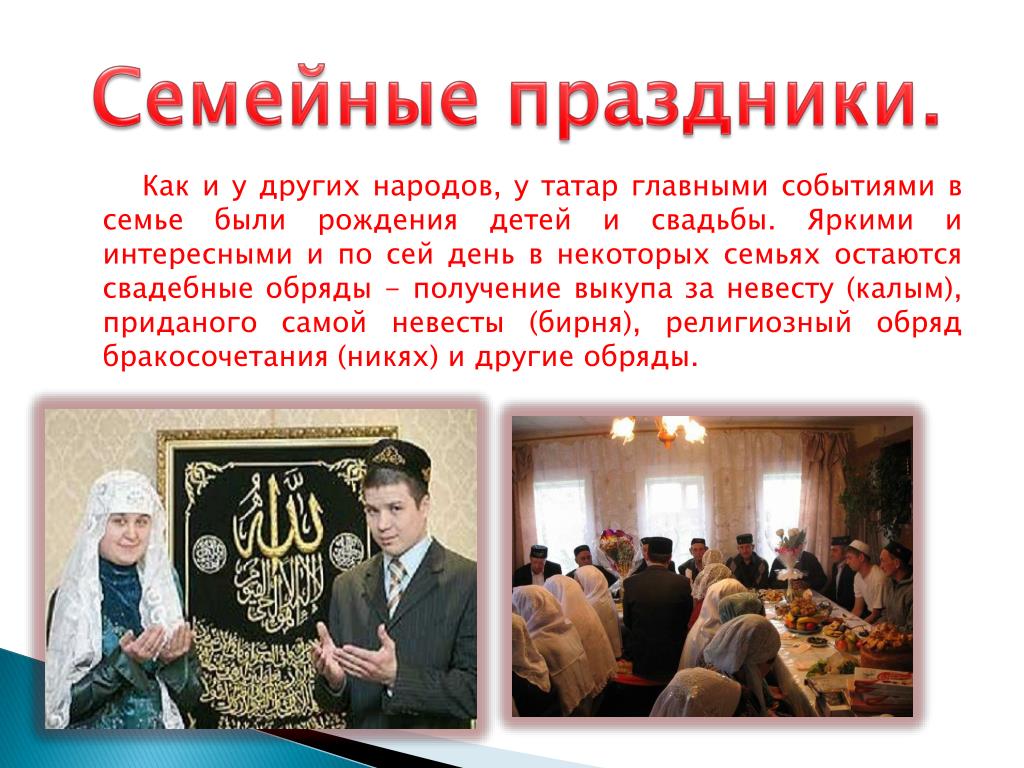

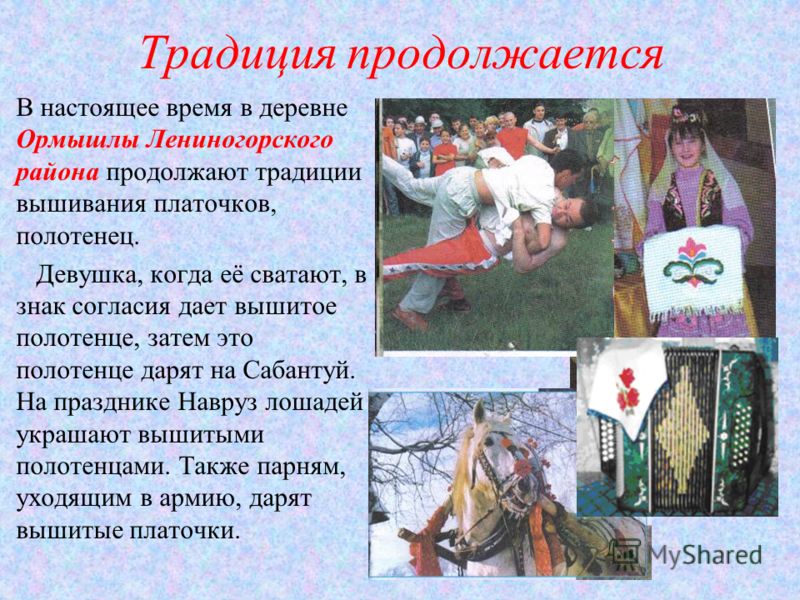

В былые времена к сабантую готовились долго и тщательно – девушки ткали, шили, вышивали национальным узором платки, полотенца, рубашки; каждой хотелось, чтобы, именно ее творение стало наградой самому сильному джигиту – победителю в национальной борьбе или в скачках. А молодые люди ходили по домам и собирали подарки, пели песни, шутили. Подарки привязывали к длинному шесту, иногда джигиты обвязывали себя собранными полотенцами и не снимали их до конца церемонии.

На время сабантуя избирался совет из уважаемых аксакалов – к ним переходила вся власть в деревне, они назначали жюри для награждения победителей, следили за порядком во время состязаний.

Сабантуй начинается с самого утра. Женщины надевают свои самые красивые украшения, в гривы лошадей вплетают ленточки, подвешивают к дуге колокольчики. Все наряжаются и собираются на майдане – большом лугу.

Женщины надевают свои самые красивые украшения, в гривы лошадей вплетают ленточки, подвешивают к дуге колокольчики. Все наряжаются и собираются на майдане – большом лугу.

Развлечений на сабантуе великое множество. Главное – это, конечно же, национальная борьба курэш. Обычно недели за две до сабантуя претенденты на победу в этом состязании переставали выходить на полевые работы и ели сколько душе угодно свежих яиц, масла, меда, набирались сил, чтобы защищать честь родной деревни. Для победы в курэш требуется немало силы, хитрости и ловкости. Схватка происходит по строгим правилам: противники обматывают друг друга широкими поясами, задача заключается в том, чтобы подвесить противника на своем кушаке в воздухе, а затем положить его на лопатки. Победитель курэша – абсолютный батыр – получает в награду живого барана и с ним на плечах совершает круг почета. Правда, в последнее время барана часто заменяют каким-нибудь другим ценным призом – телевизором, холодильником, стиральной машиной, а то и автомобилем. Продемонстрировать свою силу, ловкость, смелость можно не только в борьбе курэш.

Продемонстрировать свою силу, ловкость, смелость можно не только в борьбе курэш.

Традиционные соревнования сабантуя:

— Бой мешками с сеном верхом на бревне. Цель – выбить противника «из седла».

— Бег в мешках. Только они такие узкие, что бег превращается в скачки.

— Парное состязание: одну ногу привязывают к ноге партнера – и бегом к финишу!

— Поход за призом по наклонному качающемуся бревну. Под силу только настоящим эквилибристам!

— Выжимание двухпудовой гири.

— Игра «Разбей горшок»: участникам завязывают глаза, дают в руки длинную палку и велят ею разбить горшок. Карабканье по очень высокому гладкому столбу. Наверху, естественно, ждет приз.

— Бег с ложкой во рту. Но ложка-то не пустая, в ней – сырое яичко, с которым необходимо прибежать первым к финишу.

— Скачки. Участники – юные наездники 10-15 лет. Интересный момент: награждается не только победитель, но и тот, кто пришел последним. Действительно – на празднике обиженных и грустных быть не должно!

— Конкурсы для девушек – кто быстрее и лучше нарежет лапшу, кто больше воды принесет.

И какой же праздник без угощения! Там и тут можно отведать шашлыка, плова домашней лапшы (лякшя) и традиционных татарских угощений: эчпочмак, бишбармак, чак-чак, балиш, пярямяча.

После общего сабантуя на майдане веселье продолжается в домах – и обязательно приглашают гостей, ведь праздник без гостей у татар считается признаком необщительности.

САЛИХ САЙДАШЕВ — КОМПОЗИТОР

Антропологические типы татар

Наиболее значительными в области изучения антропологии поволжских татар являются исследования Т. А. Трофимовой, проведенные в 1929—1932 годах[27]. В частности, летом 1932 года совместно с Г. Ф. Дебецом она проводит широкие исследования в Татарии. В Арском районе обследованы 160 татар, в Елабужском районе — 146 татар и 103 кряшен, в Чистопольском районе — 109 татар, 121 кряшен и 122 мишарей. Везде были исследованы мужчины в возрасте от 20 до 65 лет.

ЗАВОЛЖСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВАЛ — СВЕРХСООРУЖЕНИЕ ДРЕВНЕЙ БУЛГАРИИ

Работы производились:

Арский район — селения Купербаш, Казанбаш, Мендюш, Кукча-Верзи и Большие Верзи.

Елабужский район — селения Морты (татары), Верхний Шурняк (кряшены), Черкасово (кряшены).

Чистопольский район — селения Нарат-Илга (мишари), Сосновый ключ (кряшены), Бахта (кряшены), Багана (татары), Акбулатово (татары), Чувашский Елтань (кряшены, татары), Крещеный Елтань (кряшены), Татарский Елтань (мишари), Муслюмкино (мишари).

Работы были произведены по программе разработанной Антропологическим институтом, а все измерения были произведены по инструкции, изданной под редакцией В. В. Бунака.

Антропологические исследования по небольшой выборке выявили в 1947 году у поволжских татар наличие четырёх основных антропологических типов: понтийского, светлого европеоидного, сублапоноидного, монголоидного. Всего было обследовано 269 татар, у 90 человек выявлен темный европеоидный — понтийский тип (33,5 %), у 74 человек — светлый европеоидный (27,5 %), у 66 человек — сублапоноидный (24,5 %), лишь у 39 человек присутствует монголоидный тип (14,5 %). Доля монголоидов различалась у субэтнических групп татар: доля кряшенов с монголоидным типом составила около 8 %, у мишарей — 11 %, а у собственно татар эта доля превышала 19 %.

Доля монголоидов различалась у субэтнических групп татар: доля кряшенов с монголоидным типом составила около 8 %, у мишарей — 11 %, а у собственно татар эта доля превышала 19 %.

Указанные типы имеют следующие характеристики:

Понтийский тип — характеризуется мезокефалией, темной или смешанной пигментацией волос и глаз, высоким переносьем, выпуклой спинкой носа, с опущенным кончиком и основанием, значительным ростом бороды. Рост средний с тенденцией к повышению.

Светлый европеоидный тип — характеризуется суббрахикефалией, светлой пигментацией волос и глаз, средним или высоким переносьем с прямой спинкой носа, среднеразвитой бородой, средним ростом. Целый ряд морфологических особенностей — строение носа, размеры лица, пигментация и ряд других — сближает этот тип с понтийским.

Сублапоноидный тип (волго-камский) — характеризуется мезо-суббрахикефалией, смешанной пигментацией волос и глаз, широким и низким переносьем, слабым ростом бороды и невысоким, среднешироким лицом с тенденцией к уплощенности. Довольно часто встречается складка века при слабом развитии эпикантуса.

Довольно часто встречается складка века при слабом развитии эпикантуса.

Монголоидный тип (южно-сибирский) — характеризуется брахикефалией, темными оттенками волос и глаз, широким и уплощенным лицом и низким переносьем, часто встречающимся эпикантусом и слабым развитием бороды. Рост, в европеоидном масштабе, средний.[30]

В отличие от волго-уральских и астраханских татар, сибирские татары, будучи в антропологическом плане крайне неоднородны, частью по своему физическому облику приближаются к южносибирскому типу большой монголоидной расы.

ТАТАРЫ — МЕЩЕРЯКИ

Расселение татар в России

В Татарстане проживает около 36 % всех татар, живущих в России, остальные рассредоточены по всей России. Самый малонаселенный татарами регион России — Ингушетия, где их всего насчитывается 151 человек. Ниже представлены тридцать регионов России, расположенных по в порядке убывания проживающего там татарского населения:

Регион Общее число татар Процент татар

Татарстан 2 000 116 52,92

Башкортостан 990 702 24,14

Челябинская область 205 087 5,69

Ульяновская область 168 766 12,20

Свердловская область 168 143 3,75

Москва 166 083 1,6

Оренбургская область 165 967 7,61

Пермский край 136 597 4,84

Самарская область 127 931 3,95

Удмуртия 109 218 6,96

Ханты-Мансийский АО 107 637 7,51

Тюменская область 106 954 8,07

Пензенская область 86 805 5,97

Астраханская область 70 590 7,02

Саратовская область 57 577 2,16

Московская область 52 851 0,8

Кемеровская область 51 030 1,76

Нижегородская область 50 609 1,44

Омская область 47 796 2,3

Мордовия 46 261 5,21

Красноярский край 44 382 1,5

Кировская область 43 415 2,89

Марий Эл 43 377 5,96

Чувашия 36 379 2,77

Санкт-Петербург 35 553 0,76

Волгоградская область 28 641 1,06

Новосибирская область 27 874 1,04

Ямало-Ненецкий АО 27 734 5,47

Иркутская область 26 966 1,1

Краснодарский край 25 589 0,5

Общественно-политические движения 1980—1990-х годов

На конец 80-х годов XX века приходится период активизации общественно-политических движений в Татарстане. Можно отметить создание Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), первый президент M. Мулюков, отделение партии «Иттифак» — первой некоммунистической партии в Татарстане, во главе которой встала Ф.Байрамова.

Можно отметить создание Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), первый президент M. Мулюков, отделение партии «Иттифак» — первой некоммунистической партии в Татарстане, во главе которой встала Ф.Байрамова.

В.В. ПУТИН ТАКЖЕ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО В ЕГО РОДУ БЫЛИ ТАТАРЫ!!!

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

http://www.photosight.ru/photos/

http://www.ethnomuseum.ru/glossary/

http://www.liveinternet.ru/

http://i48.servimg.com/

Википедия.

Закиев М.З. Часть вторая, Первая глава. История изучения этногенеза татар // Происхождение тюрков и татар. — М.: Инсан, 2002.

Татарская энциклопедия

Р. К. Уразманова. Обряды и праздники татар Поволжья и Урала. Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань, Дом печати 2001

Трофимова Т. А. Этногенез татар Поволжья в свете данных антропологии. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1949, С.145.

А. Этногенез татар Поволжья в свете данных антропологии. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1949, С.145.

Татары (Серия «Народы и культуры» РАН). М.: Наука, 2001. — С.36.

http://firo04.firo.ru/

http://img-fotki.yandex.ru/

http://www.ljplus.ru/img4/s/a/safiullin/

http://volga.lentaregion.ru/wp-content/

_

Обычаи и верования народов Татарстана в исследованиях Республиканского центра развития традиционной культуры

В тюркской традиции повелителем подземного мира считался бог смерти Эрлик, враждебный миру живых, определяющий судьбу людей и срок их жизни. Но у современных татар основные представления о загробном мире базируются на исламских сюжетах, хотя похоронно-поминальная обрядность вобрала как исламские, так и доисламские религиозные представления: допустим, считается, что в течение 40 дней после смерти душа человека возвращается в дом — в виде птицы или бабочки. Этого возвращения ждут: в зависимости от местности, чтобы душа могла найти путь, в доме могут оставлять на ночь свет или открывать ворота.

Но возвращение души покойника может быть и нежелательным — в случаях, когда в его облике в дом проникает все тот же җен. Обычно такое происходит, когда по умершему очень сильно тоскуют. В связи с этим существует несколько видов манипуляций на похоронах, призванных не допустить такого нежелательного возвращения. В некоторых традициях, после того как тело вынесли из дома, обратно в дом заносят полено и разжигают небольшой огонь в печи (нужно пустить дым). Более распространенный обряд — запутывание дороги. Из дома до кладбища тело несут мужчины, которые в процессе несколько раз меняются местами, а выйдя за околицу, поворачивают покойника по часовой стрелке.

Часто встречаются сюжеты о тоскующих вдовах, к которым ходит җен в облике мужа. Сожительствуя с мужем-җен, женщина сохнет и умирает. Чтобы не допустить этого, необходимо пригласить муллу, который на протяжении семи дней будет читать суру Ясин. Если этот способ не помогал, мулла приходил к женщине ночью во время пребывания җен дома и, узнав его имя, писал его на бумаге и сжигал. В традиции тюменских татар существуют определенные предписания для защиты от возможных посягательств нечистой силы: после похорон мужа знахари рекомендовали женщинам носить ремень или штаны мужа на протяжении года.

В традиции тюменских татар существуют определенные предписания для защиты от возможных посягательств нечистой силы: после похорон мужа знахари рекомендовали женщинам носить ремень или штаны мужа на протяжении года.

Еще один интересный персонаж — убыр. По сведениям информантов, это либо демоническая душа, вселившаяся в человека при его жизни, либо самостоятельно существующая сущность, которая выходит по ночам из могилы. По одной из версий, убырами становятся души самоубийц, пьяниц и любых других людей, которые так или иначе довели себя до смерти и не дорожили жизнью.

Первый тип — «двоедушник», женщина с телесными аномалиями в виде дыры в подмышке или на голове с левой стороны (именно через нее сущность вселяется в тело). На территории проживания казанских татар нам часто рассказывают, что убыр — оборотень, способный принимать облик черной кошки, овцы, гуся или свиньи. Часто фиксируем рассказы о том, как некто обнаруживает черную кошку или другое животное на улице или в хлеву, калечит его, а утром односельчане распознают по характерному увечью человека, в которого вселился убыр. Убыр появляется только в ночное время и только на улице, хотя он может залететь в дом через печную трубу. Широко распространены защитные меры, принимаемые при встрече с убыром: «знающие люди» («телен белгəн кешелəр») предлагают разделить при оборотне двойную ветку рябины (куш милəш), после чего это существо превращается в человека и умоляет никому не говорить о нем.

Убыр появляется только в ночное время и только на улице, хотя он может залететь в дом через печную трубу. Широко распространены защитные меры, принимаемые при встрече с убыром: «знающие люди» («телен белгəн кешелəр») предлагают разделить при оборотне двойную ветку рябины (куш милəш), после чего это существо превращается в человека и умоляет никому не говорить о нем.

В традиционной обрядности казанских татар одной из причин возникновения засухи считается захоронение самоубийц и пьяниц на общих кладбищах. В случае нарушения данного запрета и отсутствия дождя могилы этой категории покойников заливались 40 или 41 ведром воды. Наши информанты не могли объяснить нам причину этой связи, хотя в ходе исследований мы обнаружили в газете «Оренбургский листок» XVIII века рассказ о том, что убыр может заглатывать облака. В рассказах современных татар эта деталь утрачена. На этом примере мы видим второй, самостоятельный тип этого персонажа, которому, чтобы учинить какой-то вред, не нужно ни в кого вселяться. Такой тип убыра блуждает по ночам и предстает перед человеком в виде стога сена, огненного шара или скопления огоньков. От него человека может защитить собака.

Такой тип убыра блуждает по ночам и предстает перед человеком в виде стога сена, огненного шара или скопления огоньков. От него человека может защитить собака.

Другой известный персонаж — өрек. Өрек (однокоренное слово с татарским «йөрәк» — «сердце») — это бесплотный образ мертвого человека. Он не причиняет вреда, но и пользы не приносит, при этом люди его боятся. Считается, что он живет над могилами или на местах аварий, сражений, убийств. Он даже не движется — просто зависает на месте.

Татары сибирские, их культура и обычаи. Татары в России

Всем нам наверняка приходилось слышать, что татары – сибирские, казанские или крымские – это народность, которая достаточно давно населяет территории нашей необъятной родины. На сегодняшний день некоторые из них ассимилировались, и теперь их достаточно сложно отличить от славян, но есть и те, которые, несмотря ни на что, продолжают чтить традиции и культуру своих предков.

Данная статья направлена на то, чтобы дать как можно более точную характеристику такому представителю многонационального русского народа, как русский татарин. Читатель узнает много новой, а иногда и вообще уникальной информации об этих людях. Статья будет весьма интересной и в познавательном плане. Недаром ведь на сегодняшний день обычаи татар считаются одними из самых древних и необычных на планете.

Читатель узнает много новой, а иногда и вообще уникальной информации об этих людях. Статья будет весьма интересной и в познавательном плане. Недаром ведь на сегодняшний день обычаи татар считаются одними из самых древних и необычных на планете.

Общая информация о народе

Татары в России представляют собой народность, которая густо населяет центральную европейскую часть нашего государства, а также Приуралье, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток. За пределами страны они встречаются в Казахстане и Средней Азии.

Согласно мнению ученых-этнографов, их приблизительная численность на данный момент составляет 5523 тыс. человек. Если говорить в целом про данный народ, татары, стоит отметить, могут разделяться по своему этно-территориальному признаку на три основные категории: волго-уральские, астраханские и сибирские.

Последние, в свою очередь, как правило, называют себя сибиртатарларами, или сибиртарами. Только на территории России их проживает приблизительно 190 тыс. человек, а еще около 20 тыс. можно встретить в некоторых странах Средней Азии и в Казахстане.

человек, а еще около 20 тыс. можно встретить в некоторых странах Средней Азии и в Казахстане.

Татары сибирские. Этнические группы

Среди данной народности выделяют следующие этнические группы:

- тоболо-иртышскую, включающую в себя курдакско-саргатских, тюменских, тарских и ясколбинских татар;

- барабинскую, в которую входят барабинско-туражские, теренинско-чойские и любейско-тунусские татары;

- томскую, состоящую из калмаков, эуштинцев и чатов.

Антропология и язык

Вопреки распространенному мнению, в антропологическом плане татары считаются крайне неоднородными.

Все дело в том, что, скажем, татары сибирские по своему физическому облику очень близки к так называемому южно-сибирскому типу, принадлежащему к огромной монголоидной расе. Татары, постоянно проживающие в Сибири, а также те, которые населяют Приуралье и Поволжье, разговаривают на собственном татарском языке, что принадлежит к кыпчакской подгруппе весьма распространенной тюркской группы (алтайская языковая семья).

Их литературный язык некогда сформировался на основе так называемого среднего диалекта. По мнению специалистов, письменность, называемую тюркской руникой, вполне можно отнести к одной из самых древнейших на планете.

Культура сибирских татар и предметы национального гардероба

Далеко не всем известно о том, что еще в самом начале прошлого века местные жители татарских поселений не носили нижнего белья. Во взглядах на этот счет русские и татары значительно отличались друг от друга. Нательной одеждой последним служили довольно просторные штаны и рубахи. Как мужчины, так и женщины поверх надевали национальные бешметы, представляющие собой очень обширные кафтаны с длинными рукавами.

Также весьма популярными считались камзолы, которые изготавливались, как с рукавами, так и без них. Особое предпочтение долгое время отдавалось специальным местным халатам-чапанам. Их татарские женщины шили из прочной домотканой материи. От зимних стуж такие наряды, конечно же, не спасали, поэтому в холодное время года из сундуков доставались теплые пальто и шубы, называемые на местном языке тонами или тунами соответственно.

Где-то на рубеже веков в моду вошли русские дохи, полушубки, тулупы и армяки. Так одевались мужчины. А вот женщины предпочитали наряжаться в щедро украшенные народными узорами платья. Кстати, считается, что казанские татары ассимилировались скорее, чем сибирские. По крайней мере, сейчас первые в плане одежды практически ничем не отличаются от коренных славян, в то время как последние держатся весьма обособленно, и модными у них до сих пор считаются те, кто придерживается национальных традиций.

Как устроено традиционное жилище данного народа

Удивительно, но русские и татары, долгое время прожившие рядом, имеют совершенно разное представление о строительстве так называемого домашнего очага. В течение многих веков свои поселения последние называли юртами и аулами. Такие деревни в большинстве случаев располагались по берегам озёр и рек.

Нельзя не отметить, что местные градоначальники распоряжались и тщательно следили за тем, чтобы все улицы, будь то города или скромной деревеньки, располагались прямолинейно, пересекаясь строго под прямым углом. Казанские татары, к слову сказать, данного принципа никогда не придерживались. У них центр населенного пункта представлял собой практически ровный круг с расходящимися во все стороны улочками-лучиками.

Казанские татары, к слову сказать, данного принципа никогда не придерживались. У них центр населенного пункта представлял собой практически ровный круг с расходящимися во все стороны улочками-лучиками.

Дома татар, проживающих в Сибири, до сих пор находятся по обе стороны дороги, и только в некоторых случаях, например у водоема, наблюдается односторонняя застройка. Избы были деревянными, а вот мечети, как правило, строились из кирпича.

На общем фоне всегда выделялись почтовые станции, училища, многочисленные магазины и лавки, а также кузни.

Татарское жилище достаточно редко украшается какими-либо узорами. Лишь иногда можно встретить геометрические фигуры, нанесенные на оконные наличники, карнизы домов или ворота целой усадьбы. И это далеко не случайно. Изображать животных, птиц или тем более человека запрещалось исламом.

Что же касается внутреннего убранства, то даже сейчас современные татары Москвы, Питера и других крупных городов нашей страны очень часто украшают свои дома и квартиры столиками на низких ножках и затейливыми полками для посуды.

Хозяйственная деятельность

Во все времена традиционным занятием данной группы татар являлось земледелие. Оно существовало в традиции народа еще до прихода русских. Его особенности до сих пор определяются географией места проживания. Например, в самой южной части Сибири преимущественно выращивали просо, пшеницу, овес и рожь. На северных же территориях в большом почете было и продолжает оставаться озерное и речное рыболовство.

Скотоводством можно заниматься на лесостепных участках либо же на степных солонцах, которые во все времена славились своим разнотравьем. Если позволяла территория, и растительность региона была относительно буйной, татары сибирские, в отличие от тех же татарских, всегда разводили лошадей и крупный рогатый скот.

Рассказывая о ремеслах, нельзя не упомянуть кожевенное дело, изготовление особо прочных веревок, сделанных из специального липового лыка, плетение коробов, вязание сетей и практически массовое производство как для собственных нужд, так и для обмена берестяной посуды, лодок, телег, лыж и саней.

Верования представителей данной народности

Еще с 18-го века в российской Сибири большинство татар являются мусульманами-суннитами, и на сегодняшний день их религиозный центр находится в городе Уфе. Самыми главными и широко отмечаемыми праздниками считаются Курбан-байрам и Ураза-рамазан.

Практически сразу после прихода русских существенная часть татар приняли христианство и стали исповедовать православие. Однако нельзя не отметить, что такие представители данной народности, как правило, отрывались от своей исторически этнической группы и продолжали ассимилироваться с русским населением.

Еще приблизительно до второй половины 19-го века в деревнях массово существовали служители различных древнейших языческих культов, процветал шаманизм, а местные знахари лечили больных. Встречались и жертвоприношения, во время которых использовался бубен и особая колотушка в виде лопатки.

Кстати, нельзя не отметить, что шаманами могли быть как мужчины, так и женщины.

Поверья, мифы и легенды

Своими верховными божествами сибирские татары считали кудая и тангри. Также верили и в существование злого подземного духа айна, который приносил неприятности, болезни и даже смерть.

Мифы свидетельствуют и о специальных духах-идолах. Их, согласно поверью, нужно было изготавливать из березовой коры и веток, после чего оставлять в специальном месте в лесу, чаще всего в дуплах деревьев. Считалось, что они могли защитить целую деревню от напастей.

Нередко бывало и так, что таких вот деревянных божков приходилось приколачивать к крышам домов. Они должны были оберегать всех домочадцев.

Считалось, что духи умерших могут напасть на деревню, поэтому местные жители время от времени изготавливали из ткани специальных кукол-курчаков. Их необходимо было держать в плетеных корзинах под разлапистыми деревьями недалеко от кладбища.

Особенности национальной кухни

Нельзя не отметить, что даже сегодня татары Москвы, Питера, Казани и Уфы с огромной гордостью хвастают деликатесами и изысками своей кухни. Что же в ней такого особенного? Да, собственно говоря, ничего особенного, кроме, пожалуй, того факта, что буквально все тут на самом деле является очень вкусным.

Что же в ней такого особенного? Да, собственно говоря, ничего особенного, кроме, пожалуй, того факта, что буквально все тут на самом деле является очень вкусным.

В своей пище сибирские татары предпочитают использовать в основном мясные (свинину, лосятину, крольчатину и птицу) и молочные (айран, сливки, масло, сыры и творог) продукты.

Огромной популярностью пользуются супы. Сейчас посетители модных татарских ресторанов с удовольствием заказывают шурпу или весьма своеобразный мучной суп, а также национальные первые блюда из пшена, риса или рыбы.

Традиционные каши на основе молока или воды готовятся с добавлением ячменя или овса.

Татары – известные любители мучного. При первой же возможности стоит попробовать их лепешки, пироги и блюда, чем-то отдаленно напоминающие наши блины.

Социальная организация сибирских татар

Во времена правления Сибирского ханства у данного народа существовали так называемые родоплеменные отношения с присутствующими в них элементами территориальной общины. Изначально таких общин было две: селение и волость. Управление обществом проводилось при помощи демократичных сходов. Кстати, взаимопомощь у этого народа – это далеко не редкость, а обычный порядок вещей.

Изначально таких общин было две: селение и волость. Управление обществом проводилось при помощи демократичных сходов. Кстати, взаимопомощь у этого народа – это далеко не редкость, а обычный порядок вещей.

Нельзя не упомянуть и о существовании тугума, который представлял собой целую группу семей с установленными между ними родственными связями. Этот административный орган, как правило, использовался для регулирования как семейных, так и хозяйственно-бытовых отношений, а также руководил исполнением различного рода народных и религиозных обрядов.

Система современного татарского образования

В целом на сегодняшний день данный вопрос считается одним из самых насущных. Нет ничего удивительного в том, что сибирские татары прилагают массу усилий, чтобы приобщить своих малышей к национальным традициям и многовековой культуре.

Несмотря на это ассимиляция все равно идет полным ходом. Только небольшая часть татар имеет возможность отправить своих детей на лето в деревни к бабушкам и дедушкам, и тем самым дает им шанс принять участие в народных празднованиях или попрактиковаться в языке. Огромная доля подростков остается в городах, давно разговаривает только на русском языке и имеет весьма смутные представления о культуре своих предков.

Огромная доля подростков остается в городах, давно разговаривает только на русском языке и имеет весьма смутные представления о культуре своих предков.

В местах массовых поселений татар, как правило, выходят газеты на их родном языке, несколько раз в неделю; как по радио, так и по телевидению транслируется цикл передач на татарском. В некоторых школах, правда, в основном сельских, проводятся специализированные уроки.

К сожалению, получить высшее образование на татарском языке в России невозможно. Правда, с прошлого года в университетах была введена новая специальность «татарский язык и литература». Считается, что будущие учителя, закончив данный факультет, смогут преподавать язык в татарской школе.

Быт и обычаи татар. Татарские традиции – что интересного у этого народа

Учащиеся:Большакова Полина, Жук Ольга, Манышкина Елена

Работа выполнена для участия в КТД. В ней собран материал о расселения татар по Самарской области, о быте и традициях народа.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Татары Поволжья.

Вторым по численности народом в области являются татары (127931 человек (3,949% населения). Татарские сельские поселения расположены широкой полосой на севере, северо – востоке и востоке области, на границе с Республикой Татарстан, Ульяновской и Оренбургской областью в Камышлинском, Похвистневском, Елховском, Красноярском, Шенталинском, Кошкинском, Челновершинском районе и в г.Самаре. Первые татарские поселения в Самарском Заволжье появились в ХVI в. Татары делятся на четыре этнотерриториальные группы: волго-уральские, сибирские, астраханские и крымские. Каждая этнотерриториальная группа татар имеет свои языковые и культурно-бытовые особенности. Татары относятся к этносам, исповедующим ислам (исключение составляют кряшены – крещеные татары). На территории Самарской области есть немало мечетей, расположенных в татарских поселениях.

Традиционной хозяйственной деятельностью самарских татар являлось

пашенное земледелие в сочетании с животноводством

. Наряду с сельским хозяйством получили развитие ремесла:

ювелирное, кожевенное, войлочное.

Наряду с сельским хозяйством получили развитие ремесла:

ювелирное, кожевенное, войлочное.

Жилище раньше в основном строилось из дерева, сегодня при строительстве часто используется кирпич. Внутри жилища были встроенные лавки, полки, стулья. Широкие нары у передней стены являлись в прошлом универсальной мебелью – они использовались как кровати и сиденья. Постельные принадлежности складывались в шкафы или сундуки.

И сегодня внутреннее убранство татарского дома сохранило многие этнические черты. Яркая раскраска обшивки, ажурная резьба наличников окон, цветные ткани разных тонов – все это создает неповторимый облик татарского жилища. Стены нередко украшаются вышитыми скатертями, молитвенными ковриками, домоткаными полотенцами, а под стеклом на передней стене вешается красочно оформленное изречение из Корана.

Традиционный костюмный комплекс

(мужской и женский) состоял из рубахи, штанов с широким шагом, приталенного бархатного камзола, бишмета. Женская рубаха украшалась воланами, нагрудная часть дугообразно аппликацией или специальным нагрудником – изу. Поверх камзола мужчины надевали просторный халат с шалевым воротником, а зимой шубы и тулупы. Головной убор мужчин – вышитая тюбетейка с плоским верхом, поверх которой в холодное время носили меховую или стеганую шапку. Женские головные уборы отличались своеобразием у разных групп татар. Шитая жемчугом, золотошвейной гладью маленькая шапочка калфак получила распространение у многих групп татар; бытовали также полотенцеобразные тастары, у казанских татар – вышитые тамбуром покрывала эрпэк. Девичий головной убор такья представлял собой шапочку с полужестким околышем и мягким плоским верхом. Ее шили из синего, зеленого, бордового бархата и украшали вышивкой, бисером, монетами.

Поверх камзола мужчины надевали просторный халат с шалевым воротником, а зимой шубы и тулупы. Головной убор мужчин – вышитая тюбетейка с плоским верхом, поверх которой в холодное время носили меховую или стеганую шапку. Женские головные уборы отличались своеобразием у разных групп татар. Шитая жемчугом, золотошвейной гладью маленькая шапочка калфак получила распространение у многих групп татар; бытовали также полотенцеобразные тастары, у казанских татар – вышитые тамбуром покрывала эрпэк. Девичий головной убор такья представлял собой шапочку с полужестким околышем и мягким плоским верхом. Ее шили из синего, зеленого, бордового бархата и украшали вышивкой, бисером, монетами.

Поскольку хозяйство татар сочетало и земледельческие, и животноводческие традиции, то

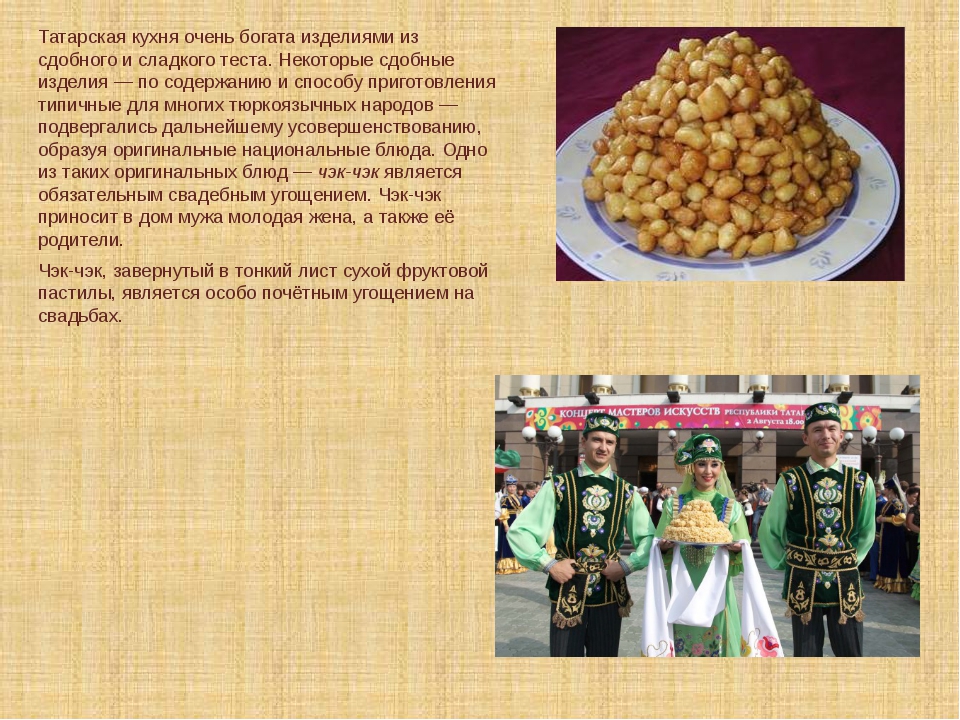

национальная кухня