Старинные свадебные обряды в Древней Руси, традиции на свадьбу

Многие люди задаются вопросом, откуда взялась красивая традиция проводить свадьбу? Почему проводят мальчишник и девичник? Почему невеста должна быть в белом платье? Что означает фата?

Оказывается, все свадебные традиции и обычаи прямиком пришли к нам от наших предков. История свадебных обычаев на Руси и бракосочетания берет свои истоки еще со времен Древней Руси.

Свадебные обряды на Руси

cs312619.vk.me

Главным условиям славяне считали, что невеста должна была соответствовать жениху по статусу, в том числе материальному. Если семья девушки жила в богатстве, то и жениха выбирали не ниже рангом. Интересный факт, жених мог даже не видеть свою будущую жену в лицо, как и она будущего мужа. Жену для сына выбирали родители. Увидеться они могли только во время свадебного торжества. Невеста могла быть довольно молодой, не старше тринадцати лет. В столь юном возрасте уже все умела делать по хозяйству, шить, готовить.

Свадебные обряды в Древней Руси проходили в три этапа.Сначала пора подготовки. Этот этап назывался предвенчальным. В него входили сватовство, знакомство с родителями, девичник, подготовка приданого.

Сватовство

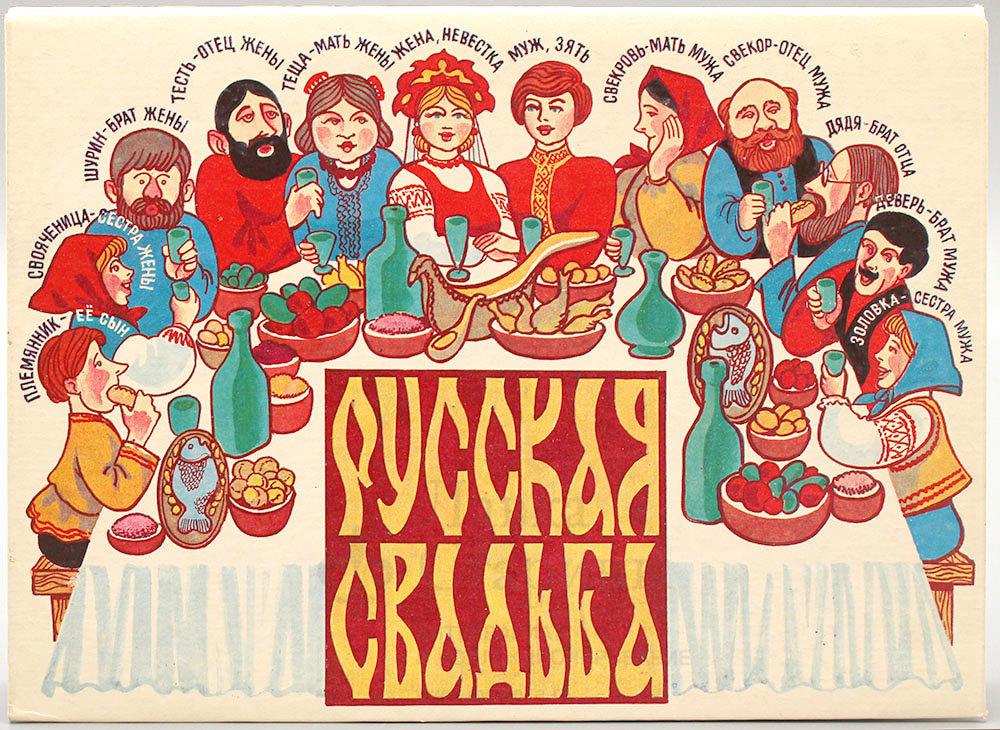

После того, как пара решила соединить себя узами брака, семья девушки активно готовилась к встрече жениха и его родителей. Тестя и тещу называли сватами. Это название родни так и осталось по наши дни. Накрывали большой стол с белой скатертью. Готовили вкусный обед. Молодой парень не должен был просто прийти, тем более один и с пустыми руками. Он должен был приехать вместе со всеми родственниками, отцом, дедом, братьями на телеге, запряженной лошадьми. Все украшено лентами и колокольчиками, чтобы было видно всем, что люди едут свататься. Невеста должна была услышать подъезжающего жениха и выбежать встречать.

Все знакомились. Молодой жених одаривал подарками родителей. Будущему свекру дарил вино, мясо, тулуп, жилет из шкуры животного. Бобра, лисицы, медведя. Ритуал подарка означал высокое уважение и серьезные намерения насчет их дочери.

Приданое

kartin.net

После благословения родителей назначалась дата свадьбы. Потом девушка начинает готовить себе приданое. Ей помогала мать, старшая сестра, бабушка. Приданое было разное и зависело все от того же семейного статуса:

- платья;

- шубы;

- посуда;

- картины;

- шторы;

- постельное белье, одеяло, покрывало;

- ковры.

Девичник и мальчишник

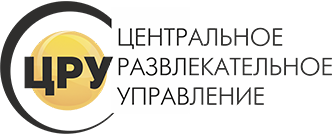

Новоиспеченная невеста проводила девичник. Проводили его накануне предстоящей свадьбы, за три дня. Это не веселая вечеринка подруг с подарками, как у нас сейчас. Все было совсем по-другому.

Вытница пела страдальческую песню, а девушка плакала. Так было принято прощаться с молодостью, своей беззаботной юностью, родительским домом. Она обязательно должна была плакать, иначе ждал несчастливый брак.

Вытница пела страдальческую песню, а девушка плакала. Так было принято прощаться с молодостью, своей беззаботной юностью, родительским домом. Она обязательно должна была плакать, иначе ждал несчастливый брак.После этого девушка звала всех женщин в свой дом за стол. Пили вино, ели, плакали. Она дарила всем женщинам два пояска. Потом все начинали петь песни. Пели и пели, а если родители разрешали дочери выйти из дома, то они шли в поле (летом) или ездили на санях (зимой), пели песни громко хором. Потом девушка отправлялась вместе с лучшими подругами в баню, которые ее мыли к предстоящей свадьбе.

А вот у жениха, все было не так весело. Он просто шел один в баню и ему нужно было всю ночь молчать.

Свадьба

Второй этап старинного свадебного обряда на Руси назывался свадебным, конечно же, включал в себя само торжество.Первый обряд свадьбы на Руси начинался рано на рассвете. Будущая жена читала в доме будущего мужа разные заклинания от сглаза.

Выкуп

портал1. рф

рф

Потом приезжал жених за своей невестой, но чтобы ее забрать, а точнее до нее добраться, ему предстояло выполнить много нелегких заданий. Все проходило весело. В нем участвовала вся родня со стороны невесты. Сначала перегораживали въезд жениху в саму деревню. Потом к воротам. Если жених не мог справиться с препятствием, тогда ему приходилось платить монетой. Они не пытались его обобрать до нитки. Так гласили традиции. Разрешалось помогать только другу-свидетелю.

Сам обряд свадьбы на Руси проходил в веселой, торжественной обстановке. Молодых при входе в место церемонии мать жениха посыпала обоих овсом и пшеном. Этот обряд означал богатство в будущей семье.

На свадьбу звали всех, от мала до велика. Соседей, друзей и всю родню. На свадьбу мог прийти любой человек, даже незнакомый.

Что было принято дарить на свадьбу

Согласно древнерусским традициям, молодоженам было принято дарить

- белые полотенца с красивой бахромой;

- плетку, чтобы жена не забывала, кто в доме хозяин, где ее место;

- различные кухонные принадлежности;

- изделия из фарфора, хрусталя.

Внимание

Одаривали не только молодых, но и родителей брачующихся.

Богатая свадьба на Руси, традиции которой дошли и до наших дней, выглядела согласно статусу жениха. Если жених богат, то и праздничный стол богат. Много мяса, свежих продуктов, вина, соленье. Если жених был беден, то и свадебный стол был беден и скромен.

Почему невеста надевала белое платье.

player.myshared.ru

Белое платье славяне считали показателем невинности и душевной чистоты девушки. Если девушка не была невинной, она не имела права надевать белого платья. Это наказывалось и считалось как неуважение к русским традициям.

Букет девушки собирала свекровь из полевых цветов, которые находили даже зимой. Так гласили традиции. На Руси свадьба была праздником для всего села. Все пели и танцевали. Длилась свадьба ровно три дня. Это делалось специально, чтобы проверить выдержку молодых. Им приходилось высиживать все три дня, иначе счастье не видать.

На второй свадебный день, молодые уходили в заранее подготовленное родственниками для них ложе, которое могло быть в хлеву, на сеновале или в бане. Потом любой мог прийти туда и посмотреть рубаху невесты, доказывающую ее невинность. Вот так и проходили свадьбы на Руси. Традиции очень интересные и не придуманы из головы.

Потом любой мог прийти туда и посмотреть рубаху невесты, доказывающую ее невинность. Вот так и проходили свадьбы на Руси. Традиции очень интересные и не придуманы из головы.

После возвращения молодых супругов на свадебное торжество, сваха снимала с невесты фату и надевала кику. Головной убор, который означал, что невеста больше не девочка, а теперь жена, хозяйка в доме, будущая мать.

Свадебные обряды славян до сих пор пользуются спросом у нынешних молодоженов. Люди десятилетиями хранят обычаи и традиции предков.

Славянские свадебные обряды любятся многими современными людьми. Организаторы свадеб всегда включают многие обычаи и традиции из древности.

После свадьбы

b1.culture.ru

Вот и прошли три свадебных дня. Теперь молодые начинают жить вдвоем. Жених всегда заносил невесту в дом на руках. Это считалось хорошим поверьем. Так он говорил домовому, что теперь хозяйка тут женщина.

Женщина и мужчина хранят верность друг другу до конца, потому что во время брачной церемонии дали клятву перед Богом.

Если семья жила счастливо, богато, то это означало, что они провели все необходимые обряды во время свадьбы и придерживались древнерусских традиций. Платье женщина хранила в сундуке и доставала только, чтобы отдать его своей дочери. Но это было не обязательно. Платье могла сшить сама девушка с подругами.

Когда муж умирал, то жена оставалась вдовой на всю жизнь, она больше не могла выйти замуж.

Вот такие интересные традиции пришли к нам из Древней Руси. Все обычаи не были выдуманы на пустом месте, они несли в себе целую историю, которая дошла и до наших дней.

Еще больше традиций и обычаев

Русские свадебные обычаи: неписаные правила будущего семейного счастья

Свадьба знаменует собой начало нового жизненного этапа – семейного. Это волнительный и интригующий момент. Как все будет? Сложится ли супружеское счастье? Исполнится ли венчальная клятва про «вместе в горести и в радости»? Какие испытания ждут молодых на тернистом семейном пути?

Эти вопросы извечны, они волновали и будут волновать молодоженов. И так хочется получить на них ответ или, хотя бы, подсказку – в виде знака судьбы, уготованной молодой паре! Потому-то так много свадебных примет, и большинство их пришло к нам с незапамятных времен. Уже никто и объяснить не может, откуда все повелось и, почему жениху нужно выкупать невесту? И кто решил, что надо перенести молодую жену на руках через порог ее будущего дома? И букет швырять в толпу подружек обязательно?

И так хочется получить на них ответ или, хотя бы, подсказку – в виде знака судьбы, уготованной молодой паре! Потому-то так много свадебных примет, и большинство их пришло к нам с незапамятных времен. Уже никто и объяснить не может, откуда все повелось и, почему жениху нужно выкупать невесту? И кто решил, что надо перенести молодую жену на руках через порог ее будущего дома? И букет швырять в толпу подружек обязательно?

О скрытом смысле и потаенных значениях основных свадебных традиций и обрядов рассказывает ведущий российский поисковый интернет ресурс www.4banket.ru.

Правила русского свадебного платья

В глубине веков уже забыты и потеряны первоначальные наряды русской невесты. Но известно совершенно точно, что белое подвенечное платье – это западное заимствование. На Руси в старину праздничным цветом считался красный. Он же был самым нарядным и служил, к тому же, символом плодородия.

Сегодня редкая невеста согласится на красное свадебное платье. Всех манит белая кипень тюля и кружев, романтика и непорочность, следующие шлейфом за смысловым значением белого цвета.

Всех манит белая кипень тюля и кружев, романтика и непорочность, следующие шлейфом за смысловым значением белого цвета.

Кстати, о непорочности. В старину считалось, что женщина, выходившая замуж не в первый раз, не вправе надевать белый подвенечный наряд. Выбор у нее был – из однотонных тканей бежевых, кремовых, синих оттенков, например.

Также в народе считалось, что свадебное платье должно быть новым. Типа, в новую жизнь девушка вступает в новом наряде. Платье мамы или старшей сестры не годилось, ибо оно несло на себе отпечаток семейной участи его прошлой хозяйки. А зачем невесте чужой опыт и ошибки? Свою семейную сагу она начнет с чистого листа.

Что скрывает свадебная фата

Сегодня фата воспринимается большинством как красивый свадебный аксессуар. Современная фата всегда полупрозрачная, может быть разной длины и несет в себе лишь декоративную функцию.

Но так было не всегда. Фата была придумана не для красоты. Она оберегала невесту от нечистых сил и недобрых глаз. И чтобы исполнить это свое предназначение, фате полагалось быть плотной, надежно скрывающей лицо новобрачной, и длинной, до самого пола. И цвет у такого свадебного покрывала не у всех народов был белым. Например, в Древнем Риме фата была красного цвета, а древних греков – желтого. Но на Руси фата всегда была белой. Ее роль выполнял большой белый платок-покрывало, который закреплялся на голове обручем – символом неразрывности и бесконечности будущего супружества.

И чтобы исполнить это свое предназначение, фате полагалось быть плотной, надежно скрывающей лицо новобрачной, и длинной, до самого пола. И цвет у такого свадебного покрывала не у всех народов был белым. Например, в Древнем Риме фата была красного цвета, а древних греков – желтого. Но на Руси фата всегда была белой. Ее роль выполнял большой белый платок-покрывало, который закреплялся на голове обручем – символом неразрывности и бесконечности будущего супружества.

3 атрибута наряда невесты

По древнему русскому обычаю, в наряде невесты обязательно должна присутствовать какая-нибудь старая вещь. Это вещь передавалась по женской семейной линии – от матери к дочери. И совсем не обязательно это были фамильные жемчуга и самоцветы. Роль «старой вещи» в наряде невесты часто выполнял веночек, крепящий фату или иной свадебной аксессуар, который мама передавала дочке накануне ее свадьбы. С ним невеста получала благословение и частицу родительского дома и тепла.

Второй обязательной вещью в наряде невесты было что-то, взятое напрокат, заимствованное у близкой подруги, как знак продолжения дружеской поддержки новобрачной в ее дальнейшей жизни.

Третьим атрибутом наряда невесты была какая-нибудь незначительная деталь голубого цвета. В старину это могли быть серьги с бирюзой, а сегодня некоторые невесты надевают подвязку голубого цвета. Выбор пал на голубой, так как за ним прочно закреплена репутация мира и согласия, качеств, таких необходимых в семейной жизни.

Бесконечность обручального кольца

Обручальные кольца, с времен возникновения обряда свадебного обручения, претерпели большие метаморфозы. Сегодня это может быть шикарное украшение замысловатой формы, с драгоценными камнями и памятными гравировками.

Все это противоречит изначальному смыслу, заложенному нашими предками в обручальное кольцо. Замкнутый круг – символ бесконечности – означает долгий брак, без разводов и потерь. Гладкая поверхность обещает ровные супружеские отношения, без измен, обмана и обид. Исходя из этого, камушек на обручальном кольце – пусть и драгоценный – зримая преграда, о которую может «споткнуться» супружеское счастье и, двигаясь по замкнутому кругу семейной жизни, счастье будет снова и снова сталкиваться с преградой на своем пути… Не радужная перспектива, не правда ли?

На заметку: все эти требования не относятся к кольцу, которое дарит жених своей избраннице на помолвку. Этому кольцу можно быть и с камнем, и с резьбой, и прочими украшениями.

Этому кольцу можно быть и с камнем, и с резьбой, и прочими украшениями.

Благословение молодых

Само слово «благословение» означает доброе напутствие. В свадебном случае – это родительское одобрение решения молодых связать свои жизни в единое целое.

Этот обычай дошел до наших дней, но не в обязательной форме. В старину же, брак был немыслим без родительского благословения, и отказ кого-либо из родителей благословить молодых служил серьезным препятствием для венчания. Считалось, что, даже, если брак и будет заключен вопреки родительской воле, счастливым он не станет.

Выкуп невесты

Еще один старинный свадебный обычай, добравшийся до наших дней в весьма искаженном виде. Со временем, из серьезного и порой опасного мероприятия, выкуп невесты превратился в шутливое действо.

Между тем, невесту в старину выкупали по-настоящему, за деньги или другие ценные предметы. Иногда жениху приходилось похищать себе невесту, когда торг с ее семьей был бесполезен и напрасен. Дело в том, что в период племенного общинного строя, для того, чтобы не дать свершиться кровосмешению, в жены брали женщину из другого племени/рода – ее покупали. Если племя было враждебным, будущую мать своих детей крали или отбивали с боем.

Дело в том, что в период племенного общинного строя, для того, чтобы не дать свершиться кровосмешению, в жены брали женщину из другого племени/рода – ее покупали. Если племя было враждебным, будущую мать своих детей крали или отбивали с боем.

В сегодняшнем выкупе невесты за шутками и смехом проглядывается далекий первоначальный смысл этого важного свадебного обряда: чтобы получить свою возлюбленную, жених должен проявить смекалку, ловкость и щедрость – качества, которые очень украшают любого мужчину и будут весьма полезны в будущей семейной жизни.

Бутоньерка, как продолжение букета невесты

В старые времена букет для возлюбленной жених делал сам – собирал цветы, составлял их в свадебный букет. Когда букет вручался невесте, она вынимала из него один цветок и вставляла в петлицу суженного. Так появился обычай бутоньерки жениха, представляющей собой мини-версию букета невесты и составляющую с ним единое целое по стилю оформления.

Сегодня редкий жених решится сотворить собственноручно для своей милой свадебный букет. Мало того, даже к флористу он отправится заказывать букет вместе с любимой. Та проследит, чтобы все было, как надо и подходило под ее свадебное платье. Никакой романтики!

Мало того, даже к флористу он отправится заказывать букет вместе с любимой. Та проследит, чтобы все было, как надо и подходило под ее свадебное платье. Никакой романтики!

С букетом невесты связана еще одна свадебная традиция, когда в конце банкета новобрачная кидает его в толпу незамужних подруг. Поймавшая букет невесты, по приметам, должна вскоре сама выйти замуж.

На заметку: часто для этих целей – кидания букета – молодожены заказывают специальный, второй букет. А тот, что дарит жених своей суженной после выкупа, невеста хранит, то есть оставляет себе.

Розовый путь

Есть еще ряд красивых свадебных обычаев, которые успешно дожили до наших дней и активно применяются современными молодоженами. Например, осыпание молодых рисом и пшеном после венчания или церемонии бракосочетания. Обсыпают не только зерновыми. В ход идут часто лепестки роз, конфеты, монеты, блестящее конфетти.

Каждый из перечисленных предметов выбран для свадебной церемонии не случайно. Каждый имеет свой поздравительный смысл и несет в себе определенное пожелание молодым: рис – продолжение рода, монетки – благосостояние, розовые лепестки – красоту и романтику супружеских отношений, конфеты – сладкую, благополучную жизнь.

Каждый имеет свой поздравительный смысл и несет в себе определенное пожелание молодым: рис – продолжение рода, монетки – благосостояние, розовые лепестки – красоту и романтику супружеских отношений, конфеты – сладкую, благополучную жизнь.

Обряд хлеба-соли

После церемонии бракосочетания и прогулки по городу, молодые, перед тем, как отправиться на свадебный банкет в ресторан, заезжали к родителям жениха. Именно там, на пороге дома свекор со свекровью встречали молодоженов хлебом-солью. Сегодня многие пары минуют этот этап, и обряд хлеба-соли проводят на пороге ресторана, что лишает красивый обычай части его смысла.

В старину молодая, выходя замуж, покидала родительский дом навсегда и уходила жить в семью мужа. И зачастую первое время молодые жили вместе с родителями мужа, в одном доме. Именно потому было так важно, как войдет молодая в этот дом, примет ли отведенную ей роль, или будет «качать права», «гнуть свою палку». Это и пытались угадать родители жениха, наблюдая, как откусывают от каравая молодые. Считалось, что тот, кто откусит больший кусок от каравая, будет лидером в семье.

Считалось, что тот, кто откусит больший кусок от каравая, будет лидером в семье.

Далее было очень важно, чтобы жених перенес свою молодую жену через порог отчего дома на руках. Это тоже очень древний обычай, родом из язычества. Считалось, что таким образом молодые обманывают разную нечисть, что горазда строить козни против молодой. Вроде, если она не касалась ногами порога, она и в дом не входила, типа, ее и нет тут вовсе. А значит, она в безопасности.

На заметку: будущее лидерство в семье определяли еще при помощи тулупа или шубы. Его/её расстилали на полу мехом вверх. Тот из молодых, кто успел встать на мех коленями первым, тот и будет главным в семье.

Счастье на мелкие осколки

Бить посуду в свадебный день заведено не только на Руси. Многие народы мира имеют в своем свадебном арсенале такой обряд. Но на Руси били не фарфор и не хрусталь, а горшки. И не в сам свадебный день, а на следующий, после венчания.

Родственники внимательно наблюдали за процессом и изучали осколки. Примета гласит, чем больше черепков, и чем они мельче, тем лучше, тем больше счастья! И горе было той невесте, чей горшок не разбивался. Народная молва могла обвинить ее в отсутствии целомудрия и непорочности до свадьбы.

Примета гласит, чем больше черепков, и чем они мельче, тем лучше, тем больше счастья! И горе было той невесте, чей горшок не разбивался. Народная молва могла обвинить ее в отсутствии целомудрия и непорочности до свадьбы.

Свадебные обычаи нашего времени

Сегодня в каждом городе у молодоженов есть места, которые важно посетить в свадебный день – колодец или родник любви, мост и даже не один, памятник погибшим воинам, живописные парки и скверы… Из колодца любви нужно испить волшебной водицы, на мосту прицепить замочек, а ключик выбросить в воду, к памятнику возложить цветы, как знак благодарности за жизнь под мирным небом. И сделать еще много других красивых и трогательных действий, главное из которых – дать клятву любви и верности и честно пронести это обещание через всю дальнейшую семейную жизнь.

К другим интересным статьям:Проголосуй и получи подарок!

Торжественная регистрация — 7 мостов — свадебный банкет.

Свадьба в старорусском стиле

Необычные свадебные традиции

Свадьба в традициях Руси

С древних времен русская свадьба была одним из самых ярких и своеобразных ритуалов культуры Руси.Древние летописи же говорят о том, что как таковых общеславянских свадебных традиций не существовало, обычаи были различны у разных племен.

Так, к примеру, поляне более уважительно относились к брачным узам, считали их священными, а супругам вменяли в обязанность взаимоуважение, сохранение мира в семье.

Другие племена, такие как древляне, северяне просто похищали понравившихся девушек, в том числе из других племен, и без совершения каких-либо обрядов начинали с ними жить.

Многоженство также не было редкостью в те времена.

Уважаемые мои читатели!

На сайте представлена только ознакомительная информация для создания оригинального и красивого свадебного праздника. Я ничего не продаю 😉

Я ничего не продаю 😉

Где же купить? Найти и приобрести описанные в статьях аксессуары для торжества Вы можете в Cпециальных интернет магазинах где есть доставка по всей России

Свадебные обряды

Постепенно религия и быт древних славян усложнялась, появлялись все новые божества и традиции, заимствовались новые обряды. В целом с течением времени нравы становились более мягкими, первобытная дикость уступала место пусть своеобразной, но цивилизованности. Похищение невесты еще сохранилось, но стало скорее обрядом, который проходил, как правило, по согласию сторон.Большинство свадебных традиций, таких как разбрасывание риса или преломление свадебного пирога, уходят корнями в глубокое прошлое.

Свадебные традиции разделяются на несколько этапов. Это досвадебные обычаи, которые включают знакомство, смотрины невесты. Затем в свадебных традициях можно выделить предсвадебную подготовку: сватовство, девичник. Далее традиционно идут свадебные обряды – выкуп невесты, венчание, свадебное гулянье. Но креме этих свадебных традиций, можно вспомнить и более «древние» обычаи. Так, например, очень интересная свадебная традиция передавать обручальное кольцо из поколения в поколение: от матери к дочери или от отца сыну. Кроме этого, свадебные традиции зависят от местности и категории населения. Но общность свадебных традиций и свадебных обрядов разных народов существует.

Но креме этих свадебных традиций, можно вспомнить и более «древние» обычаи. Так, например, очень интересная свадебная традиция передавать обручальное кольцо из поколения в поколение: от матери к дочери или от отца сыну. Кроме этого, свадебные традиции зависят от местности и категории населения. Но общность свадебных традиций и свадебных обрядов разных народов существует.

У каждого народа существует множество свадебных традиций обрядов и примет, ведь брак – один из важнейших моментов в жизни.

В прошлом молодые люди женились очень рано.

Холостая жизнь, если судить по пословицам, особой прелести не представляла:

Не женат – не человек,

Холостой – полчеловека,

Холостому помогай боже, а женатому хозяйка поможет,

Семья воюет, а одинокий горюет,

Не та счастлива, которая у отца, а та счастлива, которая у мужа,

С ним горе, а без него – вдвое.

Как проходили старинные свадьбы в древней Руси

Перед поездкой в церковь жениха и невесту сажали на мех. Свахи чесали им волосы, смачивая гребень в вине или крепком меде. Затем их осыпали хмелем или зерном с деньгами, после чего зажигались богоявленской свечой брачные свечи.Вплоть до XVIII в., т. е. до петровских нововведений старые свадебные обычаи соблюдались всеми, в том числе и высшими слоями общества. С XVIII в. народный обряд начинает вытесняться в высшем обществе общеевропейским «политесом».

Старый дореволюционный обряд состоял из трех основных циклов: предсвадебного, свадебного и послесвадебного, что было одинаково для всех сословий. При самом строгом следовании обычаям первый цикл включал сватовство, осмотр дома, девичник и мальчишник, обрядовое мытье жениха и невесты в бане (перед свадьбой).

Второй цикл – сбор свадебного поезда, приезд жениха за невестой, встреча молодых в доме родителей, привоз приданого, обряды после первой брачной ночи и т. п. Центральное место занимал свадебный пир.

п. Центральное место занимал свадебный пир.

К третьему, заключительному, циклу относились «отводины» — визиты молодых к ближайшим родственникам.

Одинаковым практически для каждого русского – от великих князей до последнего подданного – был обряд венчания. В остальном же брачные обряды Руси у каждого сословия различались. Многообразие ритуалов и суеверий делали непохожей деревенскую свадьбу на городскую, дворянскую – на купеческую и т. д. Объединяло их одно – каждый набор ритуалов был направлен на обеспечение согласия, богатства и потомства в семье.

Сватовство на Руси

Раньше жениться на Руси было принято рано. Зачастую молодожёнам было не более 13 лет. Родители жениха выбирали невесту, а молодые люди могли узнать о свадьбе тогда, когда подготовка к ней шла уже полным ходом.В наше время в большинстве своём семьи образуются по взаимной любви, и право выбора принадлежит молодым, вступающим в брак, поэтому сватовства, как в прежние времена, со сватами, договорами о приданом, задатком и прочими условиями сейчас уже практически не существует. Но и сейчас по правилам этикета молодой человек должен прийти в дом невесты и попросить у её родителей выдать девушку за него замуж. И это уже дань традициям Руси — на самом деле жених просит не разрешения, а своеобразного одобрения их союза.

Сговор

По старинной традиции после сватовства следует сговор. Стороны договаривались о расходах на свадьбу, о подарках, приданом и тому подобных вещах. Всё это происходило в доме невесты, где готовилось угощение.

Девичник и мальчишник

Накануне свадьбы невеста обязательно звала в гости подруг. Они шли в баню, мылись, а потом причёсывали волосы. Жениха и будущую семейную жизнь невесты было принято изображать в черных красках, так как это символизировало и прощание невесты с подругами и девичьей жизнью, и оберег от порчи.Мальчишник же — достаточно поздняя традиция. Древнерусский жених шёл в баню один, и обычай предписывал ему, напротив, молчать. Но постепенно мальчишник тоже стал традицией.

Выкуп

Утро свадебного дня раньше начиналось с причитаний невесты и совершения различных обрядов от сглаза в доме жениха, а когда жених со сватами приезжал за невестой, начиналась весёлая церемония её выкупа, которую многие молодожёны любят и по сей день. Подружки задают жениху и его помощнику-свидетелю трудные вопросы, загадывают загадки или просто говорят:Не отдадим, выручим! Прогоним или пускай выкуп дают.

Жених должен ответить на все вопросы, отгадать загадки и дать подружкам денег или конфет.

Иногда подружки просто прячут свадебные туфли невесты и требуют дать выкуп и за них.

Застолье

Раньше у входа молодожёнов всегда встречала мать, которая посыпала сына и невестку овсом и пшеном — на оберёг и богатство. Потом родители должны были поподчивать молодожёнов хлебом с солью. В древности хлеб пекли сами родители. Обычай отламывания или отрезания кусочков хлеба, чтобы погадать, сохранился и по сей день. Раньше гадали на детей — кто первый родится, мальчик или девочка, и на то, как молодые будут распоряжаться своими доходами.

Брачная ночь в древней Руси

Свадебный день завершался проводами молодых на покой, обычно в баню, на сеновал или даже в хлев. Это делалось, чтобы сохранить в тайне место их первой опочивальни и уберечь от сглаза и злых наговоров.Именно поэтому и сейчас многие пары порой неосознанно стремятся провести первую брачную ночь не дома — в шикарном отеле, на яхте или просто в новой квартире, где никого больше нет.

Раньше муж брал жену на руки и вносил в дом, чтобы обмануть домового: якобы жена — не чужой человек из другого рода, а родившийся младенец.

Интересные свадебные традиции и старинные обряды на Руси

Большинство нынешних праздничных традиций нашей страны имеют корни, уходящие глубоко в прошлое. Так и со свадьбой. Все самое захватывающее и впечатляющее: предложение, предсвадебные гуляния и сам процесс бракосочетания — все эти свадебные обычаи достались нам от предков. И именно это скрашивает процесс. То, что придумано в наши дни, к сожалению, не может похвастаться яркостью и незабываемостью проведения. И еще печальнее тот факт, что не все традиции предков дожили до наших дней.

Как это происходит в наши дни?

По сути, что такое современные русские свадебные обряды?

Обрисуем вкратце. Молодой человек делает предложение своей избраннице, в большинстве случаев отводя такие мероприятия, как «попросить у родителей невесты ее руки» и «получить родительское благословение» на задний план. А бывает, что и вовсе не прибегает к таким действиям.

После принятия невестой предложения жениха начинаются активные подсчеты, во сколько обойдется сие торжество. Подается заявление в ЗАГС, что позволяет определить точную дату свадьбы. Невеста, прибегая к помощи подружек, выбирает себе свадебное платье, украшения и туфли. За сам же сценарий свадьбы отвечает ответственное лицо — тамада. Обычно она не имеет родства ни со стороной жениха, ни со стороной невесты.

Непосредственно перед свадьбой проходят такие мероприятия, как мальчишник и девичник.

Ну и в завершение наступает этот день — свадьба. С визитом в церковь или без него, молодые на своем кортеже приезжают к дверям ЗАГСа, где и происходит основная церемония бракосочетания. И лишь после подписи обеих сторон брак считается действительным.

Свадьба в России: традиции или пережитки прошлого

Современная свадьба в России конечно во многом отличается от свадьбы в прошлом, однако многие «отголоски прошлого» все же существуют. Многие сегодня считают «не модным» соблюдать традиции, особенно, когда это касается свадьбы. Но все же, несмотря на все предрассудки, сегодня еще остались такие молодожены, которые готовы соблюдать свадебные традиции.

Начнем с предсвадебного этапа. В современном мире еще осталось так называемое «сватовство», когда родители жениха и невеста знакомятся. Происходит это обычно еще задолго до свадьбы, когда влюбленная пара решила познакомить своих родителей и рассказать о своих намерениях пожениться. Этот вечер знакомств в народе принято называть сватовством. Родители знакомятся, узнают интересующие их вопросы о семьях, говорят о своих детях (молодоженах) и обговаривают детали предстоящей свадьбы. После «ознакомительной» встречи, родители со стороны жениха и со стороны невесты могут встречаться для решения «свадебных вопросов».

Другие традиции, которые многие соблюдают перед свадьбой: покупка нарядов по раздельности (жених не должен видеть невесту в свадебном платье до свадьбы), невеста в предсвадебную ночь должна ночевать в родительском доме (отдельно от жениха) и другие.

В свадебный день также существует множество традиций: выкуп невесты, обувь невесты должна быть обязательно закрытой, украшение машины, поедание каравая, битье бокалов на счастье, запуск голубей, повязание ленточек и вешание замочков, бросание букета и повязки и т.д. Осыпание пшеном и монетками – это та традиция, которая пришла в современность еще с давних времен. Это основные традиции, которые соблюдаются современными молодоженами.

Как это было раньше?

Изначально не было единого русского народа, а только лишь различные племена язычников. Каждому из них были свойственны свои культурные обычаи. Естественно, что и свадебные обряды этих племен различались между собой. У полян наблюдалось особое почитание к брачным узам. Они приветствовали гармонию в доме и трепетно относились к созданию новой семьи в своей общине. Чего нельзя сказать, например, о древлянах. У них преобладало варварское отношение к данному вопросу. Свадебные обряды и обычаи казались им чуждыми. И для мужчины такого племени не считалось постыдным украсть понравившуюся ему девушку. Причем она могла быть как из чужого племени, так и из своего.

Со временем племена сближались и сплачивались. Таким образом, объединяя свои культуры в одну единую.

Языческий древний свадебный обряд представлял собой пляски возле идолов. Так наши предки почитали своих богов, тем самым, закрепляя брак. Танцы при этом сопровождались массовым обливанием водой, прыжками через костер и пением ритуальных песен.

Значительные перемены принесло с собой крещение Руси. Таким образом, язычество и христианство тесно переплелись между собой. Как бы церковь не пыталась искоренить проявления язычества, так ничего и не вышло. По сей день в наших традициях присутствуют его элементы.

Тем не менее, с приходом христианства стало обязательным в день свадьбы посещать церковь. Таким образом, брак считался освященным. В остальном же все было как прежде — пир, затягивающийся до семи дней, танцы и катание на санях.

Традиционный порядок

Порядок проведения свадьбы выверен веками в соответствии с традициями народа. На Руси свадебный ритуал окончательно сформировался к 16 веку, при этом на процесс формирования влияли и официальная религия, христианство, и оставшиеся с дохристианских времен языческие обряды, искоренить которые полностью не удалось за несколько столетий.

Традиционно свадьба начиналась с обряда сватовства. При этом сваты со стороны невесты тщательно осматривали хозяйство жениха, а те, в свою очередь, проводили смотрины невесты. При обоюдном согласии сторон на свадьбу проводили сговор и обручение. Непосредственно перед свадебной церемонией проводили молодечник и девичник. Браком являлся только освященный в церкви союз, поэтому свадебный ритуал обязательно включал венчание, которое заканчивалось свадебным пиром.

Полностью всех традиций свадебного действа придерживались только в случае, если для одного или обоих молодоженов вступление в брак совершалось впервые.

Какое время считалось подходящим для проведения свадьбы?

Как и в наши дни, старинные свадебные обряды старались проводить в определенное время года. Чаще всего это делалось осенью и зимой, так как в данный период не было надобности заниматься сельскохозяйственными работами. В случае особенной надобности (например, незапланированной беременности невесты) свадьбу играли весной или летом. Но это было крайне редко.

Несмотря на это, дней для проведения торжества было не так много. Свадебные обычаи запрещали проводить венчание:

— во время поста;

— во время Святок;

— в Пасхальную Седмицу;

— на Масленицу;

— в православные праздники.

Также было не принято заключать брак в мае.

Религиозно-магические действия во время свадьбы

Свадебные обряды на Руси славились своей суеверностью, в чем опять же немалая заслуга язычества. И считалось, что время свадьбы — это подходящий момент для нечистой силы. Чтобы уберечь молодых от ее воздействия, проводилось множество ритуалов. Таким образом, молодоженов защищали от дурного влияния духов, а также от порчи и сглаза.

Свидетели, коими являлись друзья молодых, были нужны для того, чтобы запутать нечистую силу. Так, по верованиям предков, нечисть не могла найти настоящих будущих супругов, что не давало ей исполнить свои грязные замыслы. Помимо того, что в отводе злых сил участвовали друзья и родственники молодых, для этого использовались и различные предметы-обереги. Например, фата невесты служила некой защитой от темных духов. Когда передвигались на санях, то специально заметали дорогу после себя, что тоже должно было сбить со следа злые силы.

Выполняя все вышеупомянутые меры, родственники и друзья обеспечивали супругам счастливый брак, достаток и здоровье. В случае если свадьба происходила у овдовевших ранее людей, то подобным традициям отводилось мало внимания.

Смысл и таинство бракосочетания по-славянски

Прошлое, из которого вытекает и настоящее, у нас основано на славянском мировоззрении. Все современные обычаи, соблюдаемые на свадьбе, имеют исторические корни, связаны с особенностями отношения к жизни наших предков и основаны на логичных и последовательных действиях. В славянской свадьбе не было ничего лишнего. Поэтому, желая провести бракосочетание, учитывая все древние традиции, вы должны прекрасно понимать, какое обоснование они под собой имели.

Свадебный обряд – особое действие, направленное на достижение какого-либо определенного положительного результата. Цель брака – создать крепкую и дружную семью, в которой муж и жена держались бы друг за друга. Не зря ведь русские слова для них – супруги, т.е. люди, находящиеся в одной жизненной упряжке и на равных тянущие все радости и тяготы быта.

Все народные свадебные обряды, а также и традиции сводятся к одному: правильно выдать дочь замуж и обмануть нечистую силу, чтобы она не напакостила. Русские поверья были очень тесно связаны с представлением о злых духах, которые витают вокруг в огромном количестве и так и стремятся испоганить жизнь человеку. Тем более, тому человеку, который находится на грани, т.е. переходит из одного состояния в другое.

Это напрямую касалось невесты. Она в то время считалась именно таким, пограничным существом. Ведь девушка уходила из отчего дома и переходила из невинного девичьего состояния в женское, а впоследствии должна была стать матерью. Поэтому основной задачей было укрыть ее от нечисти, защитить, тем самым защитив и будущую семью. Отсюда и идет это слово – «невеста», неизвестная, сокрытая, тайная.

Практически все обычаи были направлены на достижение 3 важнейших результатов:

- Оградить будущую супругу, не дать нечисти прорваться к ней, а, следовательно, и окутать новоиспеченную семью благом. В то время это считалось очень серьезной задачей;

- Привлечь как можно больше добрых духов, чтобы они, наоборот, сопутствовали этой семье и укрепляли ее;

- Достичь плодовитости и прирастания нового семейного очага. Проще говоря, сделать все возможное, чтобы у молодых не только было большое количество детей (мы все знаем, насколько огромными были славянские семьи), но и росли материальные блага: был свой богатый дом, хороший урожай, крепкий и плодовитый скот. Народы России и Беларуси были в большинстве своем земледельцами, и для них в понятие семейного очага входило и процветающее, сильное домашнее хозяйство. Без этого нормальной и крепкой семьи не могло существовать, что отражено и во многих народных предания, песнях и стихах России.

Понимая эту особенность славянского, а впоследствии и русского мировоззрения, мы можем увидеть особый смысл, который несут в себе ритуалы на бракосочетание.

Когда и как проводилась подготовка к свадьбе?

Со стороны невесты приготовления к будущей свадьбе начинались практически с самого ее детства. Ее учили готовить, шить и прочим домашним делам.

Кроме того, существовала традиция, заключающаяся в том, что к свадьбе невеста обязана была сшить по полотенцу каждому родственнику со стороны жениха. Самому же будущему супругу предназначалась рубашка, сотканная руками невесты. Отрез материала для сарафана и платок для головы предназначались матери жениха.

Кто делал выбор?

Как правило, выбор целиком ложился на плечи родителей молодых. Сватовство, смотрины и сговор также происходили под их контролем.

Если дети сами выбирали себе пару, то это считалось неуважением к родителям, и такие браки считались несчастливыми. Однако были случаи, когда родители одобряли выбор своего ребенка.

Молодые люди могли познакомиться на площадях, где часто проходили массовые гуляния. Девушки пели и танцевали. Парни играли на музыкальных инструментах (гуслях и балалайках), а также устраивали катания на лошадях, где демонстрировали перед прекрасным полом свою ловкость и смелость.

Сватовство

Свадебные обряды на Руси отличались тем, что данное действие происходило без участия молодых. Это мероприятие, обычно, планировали на воскресенье или какой-либо другой праздничный день. Родители жениха брали с собой поверенного человека — сваху. Именно ей предстояло представлять интересы молодого человека перед стороной невесты. Она всячески расхваливала жениха и обсуждала приданое с родителями невесты. В завершение сваха брала за руки обе стороны и трижды проводила их вокруг стола, после чего они крестились перед иконами. Уходя, отец жениха назначал дату смотрин. Как правило, они проходили спустя неделю после сватовства.

Какие традиции, связанные со свадьбой, существовали на Руси

Должно быть всем известно, что раньше заключение брачного союза происходило преимущественно в церкви, а не в ЗАГСе как сегодня. Поэтому и свадьбой, заключением брачного союза считалось венчание. Союз перед Богом и перед людьми заключался священником в присутствии всех приглашенных гостей.

Перед поездкой в церковь, жениха с невестой сажали на меха. Это делалось с целью привлечения богатства и достатка в создающуюся семью. Сваха расчесывала невесте волосы, предварительно смачивая расческу (в то время гребень) в вине либо в крепком меде. После этого, молодоженов осыпали зерном с деньгами или хмелем, тем самым привлекая к ним жизнь в достатке. Далее брачные свечи зажились церковной свечою.

В церковь с собою привозили хлебное вино, которое было нужно для церемонии, когда жених и невеста должны были испить его (традиция идентична современному венчанию в церкви). Согласно обряду жених и невесты должны трижды испить вина из поданного священником бокала. После третьего глотка, жених должен был бросить бокал на пол и топтать его. Брачные свечи после свадебного дня ставили у изголовья кровати новобрачных вместе с горсткой пшеницы. Эти свечи оставались там в течение целого года.

Брачное ложе новобрачных обустраивалось тоже согласно традициям. Помещение, где проходила первая брачная ночь молодоженов, носило название сенник. Сенник предварительно убирался и обустраивался по-особенному: в обязательном порядке на стенах вешались иконы, по углам втыкались стрелы, на которые в свою очередь вешались куница либо соболь. Лавки были уставлены чашами с медом. Само же брачное ложе выстраивалось на 21м снопе. Перед тем как молодожены уходили в отведенное для них помещение, они слушали наставления посаженного отца.

Во время самой свадьбы или как в те времена говорилось свадебного пира, молодоженов ограничивали в выпивке и еде. Они могли лишь пригубить вина из одного бокала и закусить одним куском пирога. Связано это с тем, что молодожены в первую брачную ночь должны были начать заводить потомство. Жених в свадебный день должен был держать невесту за руку, иначе ему предрекались неприятности.

Утром, после брачной ночи, в сенник приходили старейшины и проверяли простыни новобрачной, чтобы проверить ее непорочность. Если же выяснялось, что невеста (уже жена) не девственница, то дружка (в настоящее время свидетель) брал стакан с вином, на дне которого была дырка. Эту дырку он затыкал пальцем, и, поднеся стакан к матери невесты, он отпускал палец, и она соответственно обливалась. Таким образом, высмеивали семью невесты и стыдили ее саму. После свадебного дня новобрачных вели в баню. Туда жениху теща передавала платье, а позже кормила кашей.

Таким образом, свадьба на Руси состояла из трех частей: предсвадебный, свадебный и послесвадебный. А давайте сравним, чем отличается современная традиционная свадьба в России?

Смотрины

Неделю до смотрин сторона жениха тщательно готовилась к данному мероприятию. Украшались сани, шились одежды и готовились подарки.

В доме невесты все проходило еще более трепетно. Будущая супруга должна была собственноручно провести уборку в той комнате, где соберутся гости. Доставались лучшие одеяния и готовились угощения.

Свадебные обряды на Руси не позволяли жениху участвовать в смотринах. Невесту осматривали его родители. Главной ее задачей являлось произвести впечатление скромной девушки.

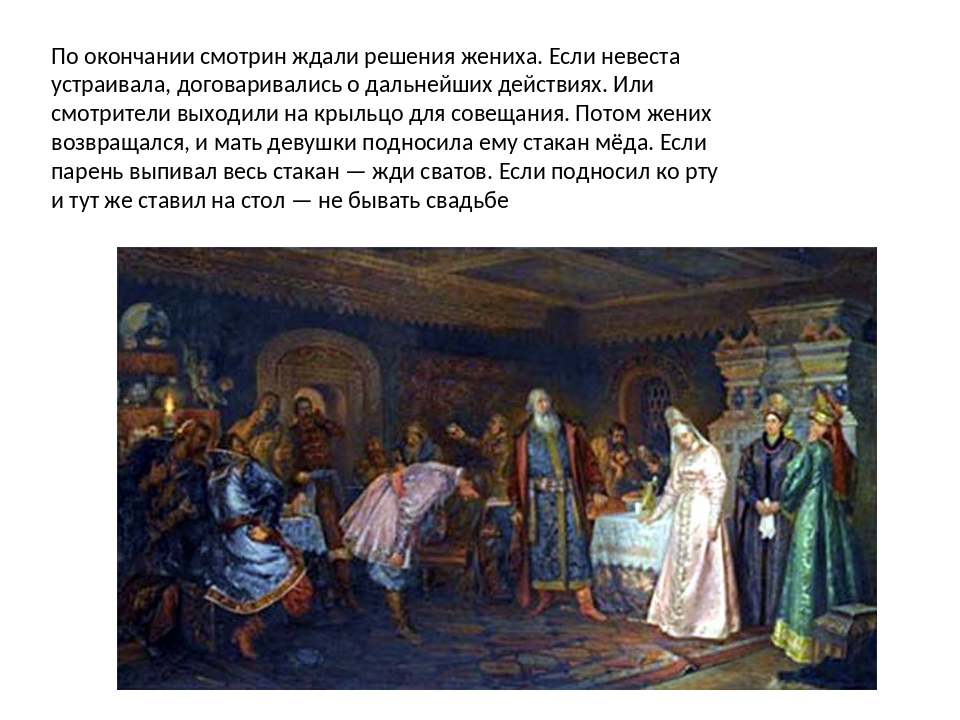

После тог, как смотрины подходили к завершению, сторона жениха выходила во двор для совещания. Это было уже формальностью, так как окончательное решение было принято еще после сватовства.

Сговор

Этот важный пункт включал в себя каждый свадебный обряд в древней Руси. Сговор сопровождался более пышным застольем, нежели сватовство и смотрины. И во время его обеими сторонами подписывался договор. Таким образом, у наших предков происходила помолвка. В договоре прописывалась точная дата проведения свадьбы. И после того как подписи были поставлены, единственной причиной, что смогла бы нарушить обряд бракосочетания, была смерть кого-либо из молодых.

После того как договор был подписан, в комнату входила сестра (или подруга) невесты и вручала подарки каждому родственнику со стороны жениха.

Венчание

До принятия христианства языческие свадьбы заключались в уходе молодых из населенного пункта. В окружении своих сверстников (старших не должно было быть) они уходили на опушку леса. Там плели венки, пели обрядные песни и водили хороводы. Считалось, что, таким образом, молодых благословляет сама природа.

Когда языческие свадебные обряды вытеснила православная церковь, то стало обязательно заключать союз в храме.

Перед днем свадьбы невеста и ее подружки устраивали девичник. Они мылись в бане, пели песни и гадали о том, какая судьба ждет девушку в замужней жизни.

В день свадьбы сначала все собирались в доме жениха и пировали. Проводились различные обряды, контролируемые свахой. В целом, весь сценарий свадьбы принадлежал именно ей. После того как было подано третье блюдо, молодые и гости отправлялись в храм.

В храме батюшка благословлял брак, и отец передавал дочь ее, теперь уже, мужу. При этом ударял по дочери плетью, что означало родительский наказ слушаться и почитать своего мужа. Плеть передавалась ее супругу. Иногда этим и ограничивалось, но есть сведения, что некоторые свадебные обряды на Руси проводились путем хлестанья будущей супруги ее мужем. Ударяя ее плетью три раза, по поверью, муж делал жену покорной.

После длительного обряда в церкви, все возвращались обратно в дом жениха. Там и проводились остальное время гуляния. Русские свадебные обряды, как правило, проходили в три дня.

Ночью молодых провожали в их ложе и больше не беспокоили. Начиная же со второго дня гуляния, их могли спокойно разбудить среди ночи, одеть и вернуть к столу.

Ночную рубашку невесты проверяли на наличие лишения девственности. Если таковых пятен не имелось, то свадьбу могли разорвать, а девушку осмеять. Пятна на рубашке показывали гостям за столом, что служило хорошим показателем для невесты.

Свадебные обряды на Руси

О свадьбах языческой Руси известно крайне мало. По мнению русского историка Н.М. Карамзина, древние славяне обычно покупали себе жен и как такового свадебного обряда не знали. От невесты требовалось лишь доказательство ее девственной непорочности…

Статус жены приравнивался к статусу рабыни: на нее было возложены все заботы по хозяйству и воспитанию детей. При этом женщина не могла ни жаловаться на мужа, ни противоречить ему, высказывая полную покорность и послушание. После смерти мужа славянка обычно сжигала себя на костре вместе с его трупом. Живая вдова бесчестила все семейство.

Летописец Нестор оставил свидетельства того, что нравы и обычаи древних славян разнились от племени к племени. Так, поляне отличались кротким и тихим нравом, уважали священные узы брака, который считали святой обязанностью между супругами.

В семьях полян господствовали мир и целомудрие. Напротив, радимичи, вятичи, северяне и особенно древляне обладали диким нравом, жестокостью и необузданностью страстями. Они не знали браков, основанных на взаимном согласии родителей и супругов. Древляне просто уводили или похищали приглянувшихся девиц.

У радимичей, вятичей и северян вместо свадеб существовали «игры межи селы» («игры между полей»), во время которых мужчины выбирали себе невест и безо всяких обрядов начинали с ними жить.

Кроме всего прочего, среди древних славян было широко распространено многоженство.

Со временем обрядовая жизнь языческих славян усложнилась, обросла многочисленными верованиями и ритуалами, вокруг которых строился их каждодневный быт.

Пантеон славянских богов постоянно расширялся, включая все новые и новые самобытные и заимствованные божества. Особым уважением среди молодых людей пользовался бог веселья, любви, согласия и всякого благополучия — Ладо (Лада).

Во время игрищ и плясок у воды, посвященных этому божеству, было распространено умыкание невест, которое, как правило, происходило по предварительному сговору. Новобрачные приносили жертвенные дары богу любви.

Помимо добровольного умыкания невест, у славян периода разложения первобытнообщинного строя появились такие брачные обряды, как плескание водой, вождение вокруг дуба, покупка жен и др.

До самого начала нашего столетия в свадебном обряде русских ясно прослеживались две резко различавшиеся части: церковный обряд «венчания» и собственно свадьба, «веселье» — семейный обряд, уходящий своими корнями в далекое прошлое.

Иерархи православной церкви в своих посланиях и в XVI в., и в первой половине XVII в. продолжали порицать все элементы народного свадебного обряда как «волхования», не имеющие ничего общего с христианской религией, но, по-видимому, не только не запрещали, а даже предписывали священникам принимать ближайшее участие во внецерковной части обряда.

Сами высшие церковные иерархи занимали важные места в свадебном поезде и за пиршественным столом. Даже в церкви наряду с обрядами предписываемыми правилами православного богослужения, совершались в присутствии духовных лиц действия, этими правилами не предусмотренные. Например, новобрачный пил вино из стеклянного стакана, который затем разбивал, а осколки растаптывал.

В церкви после совершения православного обряда, когда руки новобрачных уже были соединены над алторем, невеста падала жениху в ноги, прикасаясь головой к его обуви, а тот накрывал ее полой кафтана. Из церкви жених и невеста уезжали порознь — каждый к своим родителям. Здесь их осыпали житом, и празненство как бы начиналось сызнова: невеста пировала со своими родичами, а жених со своими.

Вечером невесту привозили в дом отца жениха, но и там она не снимала покрывала и не разговаривала с женихом в течение всего свадебного пира, который длился три дня. Только по прошествии трех дней молодые супруги уезжали в свой собственный дом, где давали общий заключительный пир.

В обрядах русской свадьбы причудливо переплетались действия, связанные с языческими верованиями и христианской религией. К ним можно отнести, например, множество действий оберегающих участников свадьбы от враждебных сил.

Эти действия должны способствовать благополучию брачущихся, деторождению, приумножению достатка в хозяйстве, приплоду скота. Желая сохранить невесту от сглаза, оборачивали ее рыболовной сетью, втыкали в ее одежду иголки без ушек, чтобы нечистая сила запуталась в сетях и напоролась на иголки.

Чтобы обмануть темные силы во время сватовства изменяли путь, ехали окольными дорогами, подменяли невесту и.т.д. От порчи и злых духов уберегались с помощью воздержания от произнесения слов и от еды. Были обряды, обеспечивающие молодым многодетность и богатство.

К ним относили осыпание молодых зерном или хмелем, сажание на шубу выветренную вверх мехом. Для укрепления связи молодых друг с другом смешивали вина из стаканов молодых, совместные еду и питье, протягивали нити от дома невесты к дому жениха, связывали руки жениха и невесты платком.

Свадебный обряд сложился как развернутое драматизированное действо, включающее песни, плачи, приговоры и присказки, заговоры игры и танцы. В форме причетов невеста прощалась с родным домом, своим девичьем головным убором и девичьей косой. Как во всяком драматическом произведении в свадебном обряде был свой постоянный состав действующих лиц — «чинов», исполнявших определенные традицией роли.

Центральными фигурами были жених и невеста. Невеста должна была выражать благодарность родителям за то, что они ее «вспоили и вскормили». А с момента сватовства до отъезда в церковь невеста горько оплакивала свою девичью жизнь.

Активными участниками свадьбы были родители жениха и невесты, ближайшие родственники, крестные родители, а также сваты, тысяцкий, брат невесты, дружка, девушки-подружки невесты и др.

Дружка (дружко) — представитель жениха — главный распорядитель на свадьбе, следил за тем, чтобы обычай соблюдался так, как его понимала община. Он должен был уметь балагурить и веселить участников свадьбы.

В помощь дружке избирали подружье, в помощь тысяцкому — старшего боярина. В южнорусском обряде назначались каравайници готовившие обрядовый каравай.

Каждый персонаж свадьбы отличался своей одеждой или каким-то дополнительным ритуальным элементом ее. Обычно это были полотенца, ленты, платки, венки.

Невеста в дни предшествующие свадьбе и в дни самой свадьбы, несколько раз меняла одежду и головной убор, что означало перемены в ее состоянии: сговоренка, т.е. просватанная, княгиня молодая — до венца, молодуха после венца и брачной ночи.

Жених также именовался князем молодым, а за тем просто молодым. Он не менял одежды, но имел свои символы — цветок или букетик на головном уборе или на груди, платок полотенце на плечах. В день свадьбы жених и невеста одевались нарядно и по возможности во все новое.

Тема брака постоянно присутствовала в жизни подрастающего поколения. Например, вся добрачная жизнь девушки была подготовкой к замужеству. Поэтому ее приучали к заботам будущей матери и хозяйки. Буквально с рождения мать начинала готовить ей приданное.

К 16-17 годам девушка становилась невестой. Важным моментом в предбрачной обрядности были общественные «смотры» («смотрины») невест. Они помогали найти подходящую невесту, выяснить экономическое положение ее семьи, узнать о поведении и характере. Родители старались подобрать «ровню».

Смотрины устраивались в весенне-летние гуляния и на святки, обычно приурочивая их к престольным праздникам, а также на Крещенье.

Обычно недели через две или через месяц после смотров мать жениха, взяв с собой сестру или замужнюю дочь, отправлялась сватать ту девушку которая, которую облюбовала на общественных смотринах.

Важное место в предбрачной жизни молодежи занимали девичьи гадания о замужестве, апогей которых приходился на святки. Задумав женить сына, родители начинали искать ему невесту, узнавали, у кого есть «девушка на выданье».

Желание сына учитывалось, но не всегда было решающим, т.к. девушка должна была отвечать требованию родителей. Засидевшихся девушек, (обычно в возрасте 23-25 лет) считали «перестарками», «вековухами» и женихи избегали их, думая, что они с пороком. Такое же недоверие и подозрение вызывали засидевшиеся в холостых молодые люди (бобыли, перестарки).

Первые браки обычно заключали с соблюдением всех обычаев и обрядов свадебного ритуала. Так же праздновались свадьбы вдовых мужчин с девушками, ранее не состоявшими в браке. Браки же вдовых и холостых мужчин с вдовами не сопровождались свадебными обрядами.

Время свадеб определялось земледельческим календарем — обычно свадьбы играли в свободные от сельскохозяйственных работ период. Существенное значение имел церковный календарь, т.к. в посты свадеб «не играли».

Большинство браков приходилось на осень, от Покрова (1 октября) и до Филилипова заговенья (14 ноября), а так же на зиму от Крещения до Масленницы. В некоторых местах все же сохранялась древняя традиция играть свадьбы весной, на Красную горку, после Пасхи.

Традиционный русский свадебный цикл как бы разделялся на три основных периода: предсвадебный, собственно свадьбу и послесвадебный. Первый период начинался негласным семейным советом — «сходом» в доме жениха. В нем участвовали родители и родственники жениха. Сам жених в сходе участия не принимал. На сходе обсуждали имущественное положение невесты, ее поведение и здоровье, родословную.

Начальный период свадьбы состоял из сватовства, сговора, осмотра хозяйства жениха, смотрин невесты, богомолья, рукобитья и запоя. Существовало несколько способов сватовства, например, родители жениха ехали в дом невесты и начинали переговоры.

В других случаях в дом невесты засылали сваху или свата, и они спрашивали разрешения приехать с женихом и его родителями. Обычно сватами были духовные родители жениха — крестный отец или мать, или же кто-нибудь из родственников.

Иногда прибегали к помощи профессиональных свах. Для сватовства выбирали легкие дни, избегая постных: понедельника, среды и пятницы. Во многих местах свахи брали с собой палку, кочергу или сковородник с целью «выгрести девку».

Посещение сватов повторялось 2-3 раза, а то и более. Первое посещение рассматривалось как «разведка». Родители невесты накрывали на стол: ставили хлеб, соль, зажигали лампады и свечи.

После согласия на замужество дочери определялась величина кладки, т.е. количества денег, даваемых родными жениха на покупку нарядов для невесты и на свадебные расходы, а так же размеры приданного (личного имущества невесты состоящего из одежды и обуви — его называли еще сундуком или корабьем).

Через два — три дня, после выказанного общими сторонами согласия породниться, но еще до окончательного решения, родители и родственники невесты осматривали хозяйство жениха. От того насколько оно понравиться зависело продолжение или прекращение «дела».

Если осмотр хозяйства жениха заканчивался благополучно, то через несколько дней «сторону жениха» приглашали на смотрины невесты, где она показывалась во всех своих платьях и проявляла наличие всех своих трудовых навыков — пряла, шила и.т.д. Невеста на этом этапе имела право отказаться от жениха. Чаще всего смотрины заканчивались пиром. После пира подружки невесты провожали жениха до дома. Он приглашал их к себе и щедро угощал.

Заключительным этапом первых переговоров был сговор, проходящий в доме невесты через два — три дня после смотрин. Невеста после сговора называлась «сговоренкой».

Успешные переговоры на сговоре заканчивались, как правило, рукобитьем. Отец жениха и отец невесты, как при торговых сделках подавали друг другу руки, обернутые в платки или полы кафтана. После рукобитья и пира, который нередко продолжался всю ночь, утром отворяли ворота, чтобы каждый мог зайти и посмотреть на жениха и невесту.

Богомолью придавалось особое значение — «Богу помолись, значит, дело сватовства закончено». После благословения жених и невеста трижды целовались и обменивались кольцами — обручались. Достигнутое на сговоре согласие сторон обычно заканчивалось совместным пиршеством — запоем.

После сговора начинали период подготовки к свадьбе. Он мог длиться от одной — трех недель до месяца и более. У сговоренки менялся образ жизни и внешний вид. Она почти не выходила из дома (в отличие от жениха) и причитала. Считалось, чем невеста больше плачет, тем легче ей будет жить в семье мужа.

Последний день перед свадьбой именовался девичником, где невеста порывала со своей девичьей жизнью, свободой и своим родом.

Как правило, девичник состоял из целого комплекса обрядовых действий: изготовление красоты (ударение на О), расплетание косы, мытье в бане, прощание с красотой (волей) и передача ее подругам, угощение участников обряда женихом.

В некоторых местностях в последний день в доме жениха устраивался молодешник, на котором жених прощался со своими товарищами и с холостой жизнью. В этот же вечер родню жениха отправляли с подарками в дом невесты. Если жених ехал сам, его сборы сопровождались особыми ритуалами и наставлениями. Вслед за женихом уезжали его гости.

Невесту тоже наряжали, нарядившись, невеста умывалась водкой (вином) и садилась с подругами ждать жениха. Вскоре (к часам 9-10 вечера) приезжали сваты. На девичник жених привозил корзину с туалетными принадлежностями, а иногда и подвенечное платье, а подругам дарил ленты. По окончании стола, перед уходом жениха невесту прятали. Жених искал ее среди подруг, ему подсовывали старух, пока он не давал подругам выкуп.

К свадьбе пекли специальный обрядовый хлеб — каравай. В русской свадьбе хлеб олицетворял жизнь, достаток, благополучие и счастливую долю. Приготовление свадебного хлеба и его раздача занимали важное место в свадебном обряде.

День свадьбы был кульминацией всего свадебного действа. В этот день в домах жениха и невесты совершались ритуалы, подготавливавшие их к бракосочетанию и выражавшие согласие и благословение семьи на этот брак. После венчания, уже в доме новобрачных, исполнялись обряды, приобщающие молодую к новому хозяйству и положению замужней женщины.

Утро проходило в хлопотах и приготовлениях к венцу. Невесту одевали, возможно наряднее. Когда жених приезжал, с него требовали выкуп, за право проехать и войти в дом невесты. Затем родители благословляли дочь и отпускали в церковь, вслед за этим в дом жениха обычно привозили приданное.

Существовало несколько вариантов поездки к венцу. По одним — невеста и жених ехали в церковь вместе, по другим — врозь. Благословив своих детей, родители передавали в распоряжение дружки и свахи (сами родители в церковь не ездили).

Дружко выйдя во двор с женихом (если жених ехал из своего дома) и поезжанами (другими участниками свадьбы) ходил по двору с иконой, а сваха, стоя на повозке рассеивала хмель. Обойдя три раза с иконой вокруг, дружко испрашивал у всех присутствующих благословение жениху на брак. После этого отправлялись в церковь.

На прощание желали: «Дай Бог под злат венец стать, дом нажить, детей водить». Жених ехал торжественно, привесив к дуге колокольчики, лошадей жениха покрывали белыми полотенцами. Невеста же приезжала в церковь без особого шума, с одним повоздником («плаксой»).

Перед венчанием они сходились, в чьей нибудь избе и здесь жених брал невесту за руку, обводил ее три раза вокруг себя, слегка дергал косу, как бы показывая, что невеста лишается своей воли и должна подчиниться воле мужа. Обычно свадебный поезд выезжал нечетом, т.е. нечетным количеством лошадей.

В среднерусских губерниях, напротив, дружки с буйством разгоняли встречных. Выезжая со двора, поезжане поздравляли друг друга с «молодецким выездом».

Погода в день венчания имела особое значение. Считалось, если «снег и дождь на свадебный поезд — богато жить», «дождь на молодых — счастье», «вихрь с пылью на встречу поезду — не к добру», «красный день свадьбы — жить красно, да бедно», «метель на свадебный поезд — богатство выдут».

Обряд венчания состоял из обручения и возложения брачных венцов — собственно венчание совершаемое священником. Во время обручения священник спрашивал у жениха и невесты об их обоюдном и добровольном согласии вступить в брак и надевал кольца.

Церковное венчание давало юридическую силу. Однако брак с венчанием, но без свадьбы не поощрялся.

Венчание сопровождалось множеством магических обрядов: было принято перед женихом и невестой разметать дорогу по церкви веником, под ноги брачущихся расстилали платок или полотно и бросали деньги, чтобы избежать «голой жизни».

Жених и невеста старались наступить друг другу на ногу, и тот, кто успевал это сделать первым, имел «верх» в семейной жизни. Строго следили, чтобы между женихом и невестой никто не прошел (дабы никто из них не нарушил супружеской верности).

Стоя перед венцом, невеста крестилась «покрытой» т.е. не голой рукой (чтобы богато жить). Много поверий было связано с венчальной атрибутикой: кольцом, свечами, венцами. Считалось, что уронить во время венчания обручальное кольцо «не к доброму житью». А тот, кто под венцом свечу выше держал, «за тем и большина» (главенство в семье).

Венчальные свечи старались задувать разом, чтобы жить вместе и умереть вместе. Подвенечную свечу берегли и зажигали при первых родах.

После венчания в церковной сторожке или ближайшем доме, невесте заплетали две косы и укладывали вокруг головы — «окручивали молодую по бабьи». Свахи жениха невесты, заплетавшие косы плели на перегонки, — чья сваха первая заплетет косу, такого пола будет первенец. После этого молодой надевали женский головной убор — повойник. Этот обряд знаменовался переходом невесты в группу замужних женщин.

В доме молодого новобрачных ждали. Женщины — односельчанки выходили встречать свадебный поезд к околице, завидев его, начинали петь песни. Встречающие у дома, родственники и гости стреляли вверх из ружья, молодых обсыпали хмелем и зерном, у ворот раскладывали огонь и переводили их через него. Родители благословляли новобрачных — отец иконой, мать хлебом и солью.

В некоторых местностях хлеб разламывали над головами молодых и каждый и каждый из них должен был хранить его до конца жизни. После благословения молодые кланялись в ноги, стараясь сделать это одновременно, чтобы жить дружно. Их усаживали за стол, на лавки, покрытые шубами, приговаривая: «шуба тепла и мохната, — жить вам тепло и богато».

Обычно свекровь или кто-то из родни жениха с помощью ухвата, сковородника раскрывали молодую невесту, т.е. снимали с нее покрывало (позднее фату). Затем здоровались с ней и подносили подарки.

Первый стол обычно назывался «свадебным». Молодые, хотя и сидели за ним, но ничего не ели. В честь молодых произносили поздравления и пожелания. Вскоре их уводили в другое помещение и кормили ужином. Затем молодые снова возвращались к поезжанам. К этому времени накрывали второй стол, называемый «горным». На этот стол приезжали родственники новобрачной. Их встречали у крыльца, подавая каждому по рюмке водки.

Приехавшие рассаживались за столом по старшинству — мужчины с одной стороны, женщины с другой. За горным столом молодая одаривала родственников мужа, кланялась им, обнимала их и целовала. Тогда же она должна была назвать свекра — батюшкой, а свекровь — матушкой. Во время пира девушки пели песни. По окончании стола молодые, выйдя, падали родителям в ноги, чтобы те благословили их на брачное ложе.

Его устраивали в каком нибудь не отаплиевом помещении: в хлеву или конюшне, в бане, в отдельной избе. Брачную постель стелили с особым тщанием. Иногда рядом с брачной постелью клали какие-нибудь орудия крестьянского или ремесленного труда с тем, чтобы у новобрачных рождались сыновья и были хорошими работниками.

Молодых обычно провожали дружка и сваха. Проводы сопровождались музыкой и шумом, вероятно, такое оформление имело значение оберега. Сваха и дружка осматривали постель и помещение, чтобы не было каких-нибудь предметов, способных навести «порчу» на молодых, и, дав последние советы и наставления, желали им счастья и благополучия. Молодых угощали вином.

Спустя час или два, а в некоторых местах и ночь, приходили будить и поднимать молодых.

Обычно этот обряд совершали те же, кто и провожал их на брачную постель, и вели новобрачных в избу, где продолжался пир. Молодые принимали поздравления.

Во многих местностях было принято демонстрировать окровавленную рубашку новобрачной. Если молодая оказывалась непорочной, ей и ее родне оказывали большие почести, если же нет, то подвергали всяческому поруганию.

Во многих местностях обряды, связанные с «бужением» сопровождались баней. Ее топили подружье, свахи, дружки, крестные. Проводы в баню проходили с шумом, песнями и музыкой. Перед молодыми разметали дорогу вениками. Впереди процессии шел дружка и нес разукрашенный и покрытый платком веник.

Со временем обряд второго дня постепенно стал заменяться обливанием водой, валянием молодых в снегу, даже просто посещения нетопленой бани. После бани молодые катались по селу, заезжая в дома родственников и приглашая их на следующее застолье.

Застолье второго дня называлось — «сырный стол». Во время сырного стола совершалось разрезание сыров. Дружко по старшинству вызывал сначала родственников молодой, затем молодого и просил их принять угощение от молодых — водку и закуску, и положить что-нибудь «на сыры».

Наиболее распространенным обрядом второго и третьего дня было первое посещение новобрачной источника или колодца, во время которого молодая обычно кидала в воду деньги, кольцо, краюшку хлеба отрезанную от венчального каравая или пояс.

Другим, не менее распространенным обрядом, были пояски ярки. Родственники молодой приходили в дом ее мужа и заявляли о пропаже девушки. Начинались поиски. К ним выводили новобрачную. Они признавали ее за свою, но после осмотра находили много изменений и отказывались от своих прав.

Продолжающиеся свадебные гуляния старались разнообразить всякого рода играми и забавами. Распространенным обычаем второго дня было ряженье. Ряженые одевались в вывернутые шкуры. Рядились в разных зверей, цыганами, солдатами. Иногда мужчины одевались в женскую одежду, а женщины в мужскую.

Третий день обычно был заключительным. Нередко в этот день устраивали испытания молодой. Заставляли ее разжигать печь, готовить, мести пол, но при этом всячески мешали, — разливали воду, опрокидывали тесто, испытывая ее терпение. Избавить молодую от всех испытаний мог только муж, угостив всех водкой.

Одним из ответственных и достаточно распространенных обрядов было посещение зятем тещи («хлебины»). Молодого теща угощала блинами и яичницей. Нередко в этот приезд зять демонстрировал свое отношение к ней, зависевшее от того сумела ли она воспитать дочь, и сохранить ее целомудрие или нет.

После угощения зять разбивал посуду о пол. Во многих деревнях посещение тещи заканчивалось подачей разгонного пирога, означавшего коней свадебного гуляния.

Обычно свадебные торжества продолжались три дня, у богатых длились дольше. Специальных обрядов в эти дни не совершали, как правило, повторялись различные развлечения, шли застолья с угощением, то в доме молодой, то в доме мужа.

Крестьянский свадебный обряд послужил основой городского.

В условиях города он значительно изменился, как в целом, так и в деталях. К середине XIX в. в ритуалах горожан наблюдались общие и специфические черты, отличающие их от крестьянской традиции: ослабление магии элементов, усиление роли профессиональных свах, большее распространение брачных контрактов, изменения в ритуальной пище и порядке застолий, замена плясок танцами, а фольклорного репертуара городскими песнями. Это позволяет говорить об уже сложившихся городских формах свадебной обрядности.

Примерно с 80-х годов XIX в. под воздействием нарастающей демократизацией общественной и культурной жизни России произошли изменения в социальных и бытовых отношениях горожан, что так же сказалось и на свадебном обряде.

Октябрьский переворот 1917 г. и последующее за ним объявление войны религии подвергли нападкам, осмеянию и запретам традиционный свадебный обряд. В течение всего советского периода существовали как бы две основные формы свадебного обряда: официальная (государственная) и традиционная.

Источник

Свадебные обряды — это… Что такое Свадебные обряды?

Андрей Рябушкин. «Крестьянская свадьба в Тамбовской губернии.» 1880 год.

Русский свадебный обряд является одним из важнейших семейных обрядов.

Свадебный обряд состоит из множества элементов, среди них: обрядовые песни, причеты, обязательные обрядовые действия невесты, дружки и других участников.

Русский свадебный обряд очень разнится в разных регионах. Так, на севере России «музыкальная» часть состоит почти полностью из причетов, а на юге — почти полностью из весёлых песен, роль причета там более формальна. При этом всегда обряд представляет собой не произвольный набор песен и обрядовых действий, а целостность, очень стройно и логично организованную.

Временем формирования свадебного обряда принято считать XIII — XIV век. При этом в некоторых региональных традициях в структуре и некоторых деталях обряда ощущаются дохристианские истоки, присутствуют элементы магии.

При всей вариативности обряда его общая структура остаётся неизменной, включающей следующие основные составляющие:

Обряды изначально символизировали переход девушки из рода отца в род мужа. Это влечёт за собой и переход под покровительство духов мужнего рода. Такой переход был сродни смерти в своём и рождению в другом роду. Например, вытие — это то же, что и причитание по покойнику. На девичнике поход в баню — омытие мёртвого. В церковь невесту часто ведут под руки, символизирую тем самым отсутствие сил, безжизненность. Из церкви молодая выходит уже сама. Жених вносит невесту в дом на руках с целью обмануть домового, заставить его принять девушку как новорождённого члена семьи, который в дом не входил, — а в доме оказался.

Сватовство

Сватали обычно родственники жениха — отец, брат и т. д., реже — мать, хотя сватом мог быть и не родственник. Сватовству предшествовала определённая договорённость родителей жениха и невесты.

Сват, зайдя в дом невесты, совершал некоторые обрядовые действия, определяющие его роль. Например, в Ульяновской области сват садится под матицу, в Вологодской должен был погреметь печной заслонкой и т. д.

Часто сват не прямо говорил о цели своего прихода, а произносил некоторый обрядовый текст. В такой же манере отвечали ему родители невесты. Это делалось для того, чтобы уберечь обряд от действий нечистой силы. Текст мог быть таким:

У вас есть цветочек, а у нас есть садочек. Вот нельзя ли нам этот цветочек пересадить в наш садочек? — Молодой гусачок ищет себе гусочку. Не затаилась ли в вашем доме гусочка? — Есть у нас гусочка, но она ещё молоденька.

Родители невесты должны были в первый раз обязательно отказаться, даже если рады свадьбе. Сват же должен был их уговаривать.

После сватовства родители давали свату ответ. Согласие девушки не требовалось (если его и спрашивали, оно было формальностью), иногда даже сватовство могло проходить в отсутствии девушки.

«Смотрят место»

Через несколько дней после сватовства родители невесты (либо родные, если невеста — сирота) приходили в дом жениха смотреть его хозяйство. Эта часть свадьбы была более «утилитарной», чем все другие, и не предполагала специальных обрядов.

От жениха требовали гарантий достатка будущей жены. Поэтому её родители осматривали хозяйство очень внимательно. Основными требованиями к хозяйству было обилие скотины и хлеба, одежды, посуды.

Нередко после осмотра хозяйства родители невесты отказывали жениху.

Оглашение решения о свадьбе

Если после осмотра хозяйства жениха родители невесты не отказывали ему, назначался день публичного оглашения решения о свадьбе. В разных традициях этот обряд назывался по-разному («своды», «сговор», «запой», «пропой» — от слова «петь», «заручины», «запоруки» — от слов «ударить по рукам», «просватанье», «своды» и многие другие названия), но в любой традиции именно с этого дня начиналась собственно свадьба. После публичного оглашения только исключительные обстоятельства могли расстроить свадьбу (такие, как побег невесты).

Обычно «сговор» проводится примерно через две недели после сватовства.

«Сговор» происходил в доме невесты. На него обычно собиралось большинство жителей деревни, так как день «сговора» был определён после осмотра хозяйства жениха, а за несколько дней до самого «сговора» эта новость распространялась по всей деревне.

На «сговоре» предполагалось угощение для гостей. Родители жениха и невесты должны были договориться о дне свадьбы, о том, кто будет дружкой и т. д.

Особенности в северных традициях

На севере этот обряд называется обычно «запоруки», «заручины». При этом обряде присутствуют жених и сват.

На севере обряд запоручивания невесты был одним из самых драматичных из всех обрядов свадебного цикла. Даже если невеста была рада замужеству, ей полагалось причитать. Кроме того, невеста совершала ряд обрядовых действий. Так, она должна была затушить свечку перед иконами. Иногда невеста пряталась, убегала из дома. Когда её пытались вести к отцу, она вырывалась. Подружки невесты должны были ловить её и вести к отцу.

После этого совершалось ключевое действие всего дня — «завешивание» невесты. Отец закрывал лицо невесте платком. После этого невеста переставала вырываться. Место «завешивания» разнится (в разных местах избы или вне избы).

После «завешивания» невеста начинала причитать. Жених и сват, не дожидаясь конца причетов, уезжали.

Подготовка к свадебному дню

Следующий период в некоторых традициях назывался «неделей» (хотя не обязательно он длился именно неделю, иногда — до двух недель). В это время готовилось приданое. В северных традициях невеста постоянно причитала. В южных — каждый вечер в дом невесты приходил жених с друзьями (это называлось «посиделки», «вечорки» и т. д.), пели и плясали.

На «неделе» жених должен был приехать с подарками. Если речь идёт о северной традиции, все действия на «неделе» сопровождаются причетами невесты, в том числе и приезд жениха.

Приданое

Невеста с помощью подруг должна была приготовить к свадьбе большое количество приданого. В основном в приданое шли вещи, сделанные невестой собственными руками ранее.

В приданое обычно входила постель (перина, подушка, одеяло) и дары жениху и родне: рубахи, платки, пояса, узорные полотенца.

Обряды накануне свадебного дня

Накануне и утром свадебного дня невеста должна была совершить ряд обрядовых действий. Их набор не фиксирован (например, в некоторых регионах невеста должна была посетить кладбище), но есть обязательные обряды, присущие большинству региональных традиций.

Баня

Хождение невесты в баню — непременный атрибут большинства региональных традиций. Этот обряд мог происходить как накануне свадебного дня, так в сам свадебный день утром.

Обычно невеста ходила в баню не одна, с подругами или с родителями.

Хождение в баню сопровождается как специальными причетами и песнями, так и рядом обрядовых действий, некоторые из которых имеют магическое значение. Так, в Вологодской области с невестой в баню ходила знахарка, которая собирала её пот в специальный пузырёк, а на свадебном пиру его подливали в пиво жениху.

Девичник

Девичником называется встреча невесты и подруг перед свадьбой. Это была последняя их встреча перед свадьбой, поэтому происходило ритуальное прощание невесты с подругами.

На девичнике происходил второй ключевой момент всего свадебного обряда (после «завешивания») — расплетание девичьей косы. Косу расплетали подруги невесты. Расплетание косы символизирует окончание прежней жизни девушки. Во многих традициях расплетание косы сопровождается «прощаньем с красной красотой». «Красная красота» — лента или ленты, вплетённые в косу девушки.

Девичник сопровождается причетами и специальными песнями. Часто причет невесты звучит одновременно с песней, которую поют подружки. При этом имеет место противопоставление причета песне — причет звучит очень драматично, в то время как сопровождает его весёлая песня подруг.

Первый день свадьбы