Свадебные традиции, обычаи и обряды в России

Все российские свадьбы объединяет одно – соблюдение свадебных традиции и обычаев! Одни пары стараются максимально чтить обычаи, другие – пытаются их избежать на собственной свадьбе, но в той или иной мере, традиции на свадьбе всё же имеют место быть.

Ныне существующие свадебные традиции в России, в своём большинстве, основаны на обычаях предков. Однако на современных торжествах можно встретить обряды, которые появились относительно недавно. В представленном разделе команда Свадьбаголик.ru хочет вас поближе с ними познакомить. Кроме того, вы узнаете интересные моменты со свадеб других народов и людей с другой верой.

Русские свадебные обычаи

Несмотря на то, что многие современные молодые люди считают себя атеистами, не верующих ни во что и ни в кого, на подсознательном уровне всё равно хочется сделать в день свадьбы всё, чтобы брак для обеих сторон стал настоящим пристанищем, а семья – местом, в которое всегда хочется возвращаться. Согласно свадебным обычаям, одно из первых мест занимают приметы, начиная от выбора даты и покупки кольца и заканчивая нарезкой свадебного торта.

Какие русские свадебные традиции можно отнести к основным:

- Сватовство и благословение родителей;

- Приданное невесты;

- Девичник и мальчишник. Многие удивятся, узнав, что холостяцкие вечеринки далеко не новая свадебная традиция. В России, а точнее, на Руси, прощание с холостой жизнью проходило по строго расписанному сценарию, который, естественно, до наших дней не дошёл. Но суть остаётся прежней: распрощаться со свободной жизнью и с новыми силами вступить в новый этап;

- Выкуп невесты.

Во все времена этот обряд нацелен на проверку чувства жениха и на поднятие настроения у гостей. Со всем этим прекрасно справляются забавные конкурсы на выкуп невесты и смешные добрые шутки;

Во все времена этот обряд нацелен на проверку чувства жениха и на поднятие настроения у гостей. Со всем этим прекрасно справляются забавные конкурсы на выкуп невесты и смешные добрые шутки; - Обход будущим супругов с иконами перед поездкой в ЗАГС;

- Встреча молодожёнов с караваем после росписи;

- Празднование свадебных юбилеев. В последующей совместной жизни, супруги обязательно узнают, как называются годовщины свадеб и что несут в себе эти названия;

- Венчание. К сожалению, проходить таинство венчания стало модным. Далеко не все новобрачные понимают глубину этого шага и не наделяют венчание тем необходимым, глубоким смыслом. И зря. В тематических материалах, расположенных ниже, вы узнаете почему;

- Одаривание подарками родителей жениха в день свадьбы.

Предки верили, что соблюдая традиции русской свадьбы, новоиспечённая семья обречена на счастье, взаимопонимание и дом «полную чашу».

В наших статьях вы сможете узнать не только об обычаях, которые канули влету, но и открыть для себя обряды, не дошедшие до наших дней. И, кто знает, может именно они станут изюминкой вашего торжества.

И, кто знает, может именно они станут изюминкой вашего торжества.

Современные традиции на свадьбе

Свадьбы XXI века безумно красивые. И каждая пара старается подчеркнуть индивидуальность своей пары в каждой детали торжества: в выборе нарядов для молодых, в оформлении зала и угощениях для гостей, в составлении сценария свадьбы 2020 и места проведения банкета.

Но даже на самой крутой и нестандартной свадьбе всегда найдётся место трогательным обычаям и традициям:

- Первый танец;

- Снятие фаты;

- Семейный очаг.

Хотите удивить гостей новым обрядом, который будет символизировать вашу семью? Прочитайте текста о свадьбах других народов и государств. Портал svadbagolik.ru, что вы обязательно найдёте для себя пару традиций, которыми захотите украсить торжества, придав ему изюминку.

▴Скрыть описание▴

Восточная брачная ночь

Таинство первой близости молодоженов окутано множеством обрядов и традиций. Особое внимание брачной ночи уделяется в восточных странах. И для жениха, и для невесты это ответственный момент, который даст новый виток их отношениям.

Особое внимание брачной ночи уделяется в восточных странах. И для жениха, и для невесты это ответственный момент, который даст новый виток их отношениям.

- 429 просмотров

- 10 фото

Традиции мусульманской свадьбы

Чем особенны бракосочетания пар, исповедующих ислам? Мы предлагаем узнать все самое интересное про свадебные традиции мусульман, а также полюбоваться колоритными фото празднований.

- 759 просмотров

- 13 фото

Свадебные традиции Японии

Культура каждой страны многогранна и самобытна. Свадебные традиции в Японии необычны, а интересные обряды, которые новобрачные совершают из поколения в поколение, вызывают любопытство у всех без исключения.

- 360 просмотров

- 20 фото

Брачная ночь у мусульман

Каждая культура имеет свои свадебные традиции. Касаются они и первой близости. И если у нас нет строгих обрядов, то мусульмане в первую брачную ночь должны соблюдать ряд обычаев. Как она проходит в арабских странах, интересно многим.

Касаются они и первой близости. И если у нас нет строгих обрядов, то мусульмане в первую брачную ночь должны соблюдать ряд обычаев. Как она проходит в арабских странах, интересно многим.

- 469 просмотров

- 9 фото

Как проходит помолвка в странах

В некоторых культурах обручение молодой пары считается не менее важным событием, чем сама свадьба. У мусульман, европейцев и народов Африки есть необычные традиции и обряды, связанные с «процедурой» помолвки влюбленных.- 187 просмотров

- 9 фото

Годовщина свадьбы дома

Годовщина свадьбы дома – это уютное и спокойное торжество для двоих или праздник для большой компании, который не требует особого сценария и сложной подготовки. Потому это отличная идея для тех, кто хочет провести этот день в уюте и романтике.

- 1268 просмотров

- 16 фото

Вместо выкупа невесты

Не хотите, чтобы ваш жених выполнял дурацкие задания и кричал под окном: «Я тебя люблю»? Значит, от традиционного выкупа на свадьбе придется отказаться. Мы подскажем, как провести встречу жениха и невесты без него.

- 744 просмотра

- 14 фото

Встреча жениха и невесты

Как сделать момент, когда жених первый раз увидел свою невесту самым запоминающимся? Вам стоит изучить несколько идей, как организовать эту встречу, чтобы она была яркой, креативной и не банальной.

- 11672 просмотра

- 14 фото

Кавказская свадьба

Кавказ безумно уникален и разнообразен в своей культуре и традициях, что просто не могло не отразиться на самом ярком его торжестве. Колоритная, красивая и шумная кавказская свадьба вобрала в себя самые интересные обычаи, которые не перестают удивлять.

Колоритная, красивая и шумная кавказская свадьба вобрала в себя самые интересные обычаи, которые не перестают удивлять.

- 22349 просмотров

- 14 фото

Свадьба в ОАЭ

Каждая свадьба шейха Объединенных Арабских Эмиратов поражает своей роскошью и размахом. И это неудивительно, ведь эта молодая страна не просто невероятно богатая, но и хранит множество интересных свадебных традиций.

- 234058 просмотров

- 11 фото

Русская свадьба. Традиции и современность

Современные традиции на русской свадьбе во многом перекликаются с традициями прошлых веков и большой частью с привычками советской эпохи. И с большим опозданием трансформируются под современность — силами первопроходцев и особо независимых людей. Я часто бываю на русских свадьбах как фотограф и по моим наблюдениям есть следующие отличительные особенности у наших свадеб:

1.

2. Русских людей с рождения приучали к ответственности и осознанию собственной важности через призму восприятия окружающих. Поэтому мы довольно критично относимся к самим себе. Отсюда вытекает основной стиль съёмки на свадьбах — портретно-постановочно-фотошопный. Репортаж как-то не особо ценится, в то время, как цивилизованный мир давно уже предпочитает репортажные карточки, порой с искаженными от эмоций или широких объективов лицами и фигурами.

3. На русских свадьбах как правило присутствует большое количество спиртных напитков.

Теперь обо всём по-порядку.

Современная русская свадьба

Жених и Невеста в России знакомятся и принимают решение о свадьбе сами. Иногда бывает и так, что родители узнают о свадьбе «детей» уже после регистрации.

За эти полгода невеста (женихи чаще как-то не особенно заморачиваются подготовкой к свадьбе) живёт в постоянно стрессе. Подготовка к свадьбе происходит как во сне так и на яву. Надо успеть составить список гостей, найти кафе или пункт общественного питания для банкета, придумать где погулять с фотографом после регистрации, где взять нормальные туфли, какие рюшечки будут на платье и тд. В этом русские традиции не сильно отличаются от каких-то других. В общем, для некоторых невест предсвадебные полгода — это самый настоящий дурдом.

Свадебное платье невесты традиционно белого цвета. До времен Екатерины Второй наряд невесты в России был красным. Белый наряд невесты, символизирующий сейчас у нас чистоту и непорочность, пришел из Древней Греции — там он был символом радости и процветания. Екатерина вышла замуж в белом платье и тем самым категорически изменила русскую традицию.

Екатерина вышла замуж в белом платье и тем самым категорически изменила русскую традицию.

Свадебный день как и в любой другой стране начинается с прически, макияжа и одевания. Происходит это у всех по-разному: невеста может делать прическу и макияж в салоне красоты у специально обученного парикмахера и визажиста, а может в собственной комнате подручными инструментами.

Жениху на подготовку требуется меньше времени и сил.

Но на него иногда сваливаются другие испытания (украсить машину, раздобыть свадебный букет и так далее).

А у невесты тем временем продолжается переполох. Ведь это вам не какой-нибудь там букет купить (заранее выбранный невестой), а надо правильно уложить кудри, зашнуровать платье и всякое такое — это дела посерьёзнее.

Родители и подруги тоже участвуют в подготовке: носятся по квартире, проверяя все ли бутылки перенесли в машины, достаточно ли сделано бутербродов для прогулки, всё ли готово к встрече жениха и не приехал ли он уже.

И вот, подъезжает машина, из которой выходит жених с букетом и тут начинается …выкуп. Происходит процедура в подъезде дома невесты.

Выкуп — это пожалуй самая старинная традиция, сохранившаяся в русской свадьбе. Смысл её — фан. Подружкам невесты надо как можно веселее помучить жениха, задать ему кучу дурацких заданий и загадок и при этом получить от него выкуп — это могут быть деньги или какие-нибудь вкусняшки, которые ему не жалко отдать за невесту.

Невеста тем временем заканчивает свои приготовления.

Если она не успевает, то жениху достаётся больше.

В конце концов жениха впускают в дом, где ему ещё надо найти невесту. Потому что и тут его пытаются надуть.

В конце концов невесту он находит, и все выпивают по этому поводу шампанское. Потом происходит момент, корни которого сохранились в современности из старины, когда мать передавала невесте так называемый «талисман». Это могли быть драгоценности или какая-то семейная реликвия. Талисманы эти очень ценились и не при каких обстоятельствах не продавались. Невеста в свою очередь передавала их своей дочери в день ее свадьбы. На современных свадьбах такое иногда тоже происходит.

Талисманы эти очень ценились и не при каких обстоятельствах не продавались. Невеста в свою очередь передавала их своей дочери в день ее свадьбы. На современных свадьбах такое иногда тоже происходит.

После этого все едут в ЗАГС — довольно официозное учреждение, из которого жених и невеста выходят уже мужем и женой.

На пороге ЗАГСА к жениху и невесте подтягиваются другие гости — родственники и друзья. Трудно сказать что происходит здесь: встреча друзей.. или прощание с холостяцкой жизнью). И вот, в точно запланированное время всех приглашают внутрь.

В ЗАГСЕ молодожены подписывают какой-то документ (я никогда в него не заглядывала, даже когда подписывала сама), официально соглашаются перед официальными тётеньками (работницами ЗАГСА) с тем, что по собственной воле «вступают в брак», обмениваются кольцами, целуются — и всё это за 5-10 минут, потому что в это время их ждут десятки других молодоженов, желающих поскорее пройти эту часть церемонии. Очередь — это ещё одна русская традиция. .

.

И вот всё свершилось! Теперь все поздравляют молодых и выходят на улицу, чтобы по этому поводу выпить шампанское.

И вот теперь начинается едва ли не самая изнурительная часть свадебного дня (кому как повезёт с фотографом:) — прогулка:)

Правда бывают некоторые отклонения от вышеперечисленных традиций. Самая запоминающаяся для меня свадьба была в Кронштадте. На свадьбе нас было всего трое. Когда ребята вышли из ЗАГСА, мы отправились в кафе, где они достали свои мобильники и позвонили родителям, чтобы сообщить о том, что теперь они муж и жена. До этого момента никто ничего не знал вообще. Это было круто.

В общем, дальше — прогулка. Кто-то едет к всевозможным городским памятникам, чтобы сделать «портрет на фоне», кто-то реально отрывается согласно своей фантазии.

Ну и в конце концов уставшие молодожены и фотограф едут в кафе, где их уже ждут родственники и друзья, не участвовавшие в прогулке.

Молодых встречают в кафе и посыпают крупой и монетами, что символизирует богатство и благополучие. Ещё могут сыпать конфеты (чтобы жизнь была сладкой) и всевозможные блёстки (чтобы всё было ярко и романтично).

Ещё могут сыпать конфеты (чтобы жизнь была сладкой) и всевозможные блёстки (чтобы всё было ярко и романтично).

Потом родители молодых преподносят им каравай. Это тоже старая русская традиция — от каравая новоиспеченные муж и жена одновременно откусывают по куску — у кого кусок больше, тот якобы и будет доминировать в совместной жизни. Это типа такая примета. И потом начинается застолье.

Для начала гости открывают бутылки со спиртным и выпивают по этому поводу. Потом кричат «Горько» и молодые, которые уже безумно устали и проголодались, должны отложить свои ложки-вилки, встать и поцеловаться.

Начиная с приезда в кафе сценарий свадьбы полностью переходит в руки одного человека — тамады. Это тоже древняя традиция, некоторым образом трансформировавшаяся в современность. Раньше на свадьбу обязательно выбирали дружку. Это должен был быть мудрый и в то же время весёлый человек (знахарь, старейшина рода). Дружка присутствовал на свадьбе с самого начала и считался главным режиссёром и контролёром этого события. Он следил за соблюдением всех обрядов и поддерживал веселье среди гостей. В давние времена на свадьбе присутствовали театрализованные элементы — ими тоже руководил дружка. Сейчас всё это трансформировалось, и осталось следующее:

Он следил за соблюдением всех обрядов и поддерживал веселье среди гостей. В давние времена на свадьбе присутствовали театрализованные элементы — ими тоже руководил дружка. Сейчас всё это трансформировалось, и осталось следующее:

1. Дружка теперь называется «тамадой» и руководить начинает только в тот момент, когда уставшие и голодные гости и молодожены приходят в кафе и садятся за столы.

2. Театрализованные элементы сводятся чаще всего к переодеванию особо активных гостей (чаще всего мужчины переодеваются в женщин, а женщины в мужчин), которые успевают сыграть во время застолья несколько ролей не совсем понятного предназначения.

3. Тамада четко распределяет время поднятия тостов и криков «Горько» — чаще всего это происходит с частотой один раз в 5-10 минут. Между тостами происходит так же строго распределённое тамадой дарение подарков гостями вперемежку с зачитыванием пожеланий, написанных чаще всего в стихотворной форме на специально купленных для этого открытках.

4. Гости и молодожены к моменту начала торжества успевают довольно сильно устать и проголодаться и думают чаще всего в основном о трапезе, от которой их постоянно отвлекают. Поэтому процесс насыщения затягивается и длится почти до конца вечеринки.

5. В по-ведении тамады чаще всего ощущается всё та же особенная русская официальность и чрезмерная «ответственность». Поэтому застолье условно можно разделить на две части: особо любимая гостями «трапеза» и не совсем понятная, но традиционная «официальная часть». Обе части перемешаны всеобщим весельем и в результате получается всё довольно забавно и празднично.

Раньше праздник свадьбы длился три дня. Второй день проходил в доме родителей, а на третий гости приходили в дом к молодым. Когда именно эти дни сократились до одного сказать трудно — частично это произошло во времена СССР (люди были заняты работой), частично во времена послеперестроечного кризиса — когда даже один день праздника обходился слишком дорого молодым и их родителям.

В современной России иногда бывает так, что торжество длится всю ночь, и на утро гости просыпаются, завтракают и разъезжаются по домам.

Рекомендую заглянуть:

© Ольга Салий. Копирование материала запрещено.

Понравилась статья? Буду очень благодарна, если вы расскажете о ней друзьям:

Русская свадьба — традиции и современность

Иванова С.

В настоящее время в российском обществе все более возрастает интерес к старинным традициям, возникает тенденция перенесения традиционных русских обрядов и верований в современную жизнь. В первую очередь это касается праздников и торжеств. Согласно социологическим опросам, все больше молодых людей в возрасте от 18 до 25 желали бы, чтобы их свадьба проходила в соответствии со старинными традициями, с включением традиционных свадебных обрядов. Несмотря на такой интерес, возвращение к истокам наблюдается не повсеместно. Исследователи русского фольклора и традиционных верований, такие как А. Л. Налепин, Т. В. Зуева, А. В. Никитина, отмечают, что в большей мере привержены традициям жители южных регионов России Празднование свадеб на Дону, на Кубани подразумевает следование существующим в этой местности с древних времен обычаям. Современная свадьба претерпела существенные изменения, в её структуру вошли элементы, ранее ей не свойственные, пришедшие их Западной Европы и Америки, однако, наряду с этим поддерживается и множество старинных русских свадебных обрядов. Что касается северных территорий России, то здесь отмечается гораздо меньший интерес к традициям, современная свадьба практически не похожа на ту, какой она была в древности и в средние века, многие обряды утрачены, имеется стойкая тенденция следования западным свадебным традициям.

Исследователи русского фольклора и традиционных верований, такие как А. Л. Налепин, Т. В. Зуева, А. В. Никитина, отмечают, что в большей мере привержены традициям жители южных регионов России Празднование свадеб на Дону, на Кубани подразумевает следование существующим в этой местности с древних времен обычаям. Современная свадьба претерпела существенные изменения, в её структуру вошли элементы, ранее ей не свойственные, пришедшие их Западной Европы и Америки, однако, наряду с этим поддерживается и множество старинных русских свадебных обрядов. Что касается северных территорий России, то здесь отмечается гораздо меньший интерес к традициям, современная свадьба практически не похожа на ту, какой она была в древности и в средние века, многие обряды утрачены, имеется стойкая тенденция следования западным свадебным традициям.

Пытаясь ответить на этот вопрос: «Cтоит ли людям вступать в брак?», любой исследователь столкнется с различными точками зрения, к примеру четыре тысячи лет тому назад законы Хаммурапи (Свод законов Хаммурапи (или Кодекс Хаммурапи), созданный правителем Месопотамии), предупреждал, что жена может начать «вздорничать», разорять свой дом и унижать своего мужа».

Двумя тысячелетиями позднее древнегреческий автор Ахилл Татий писал так: «О размерах этого несчастия можно судить даже по приготовлению к браку. Флейты вопят, ворота лязгают, пылают факелы. Наблюдая всю эту суматоху, любой скажет: «Как видно, вступление в брак – это большое несчастье, похоже, что человека отправляют на войну…»

Прошли еще тринадцать веков, и неизвестный, но мудрый средневековый автор пишет:

«Брачующийся мужчина подобен рыбе, что привольно гуляла себе в море и плавала, куда ей вздумается и вот эдак, плавая и резвясь, наткнулась вдруг на сеть, мелкоячеистую и прочную, где бьются пойманные рыбы, кои учуяв вкусную приманку, заплыли внутрь, да и попались. И, верно, думаете, что при виде этих бедняг наша вольная рыба улепетывает поскорее прочь? Как бы не так – из всех сил тщится она найти вход в коварную ловушку и в конце концов все-таки пробирается туда, где, по ее разумению, забав и услад хоть отбавляй… А уж коли попала, то обратно не ищи, и там, где полагала найти она приятности и утехи, обретает одну лишь скорбь и печаль. Таково же приходится и женихам – завидно им глядеть на тех, кто уже барахтается в брачных сетях, будто бы вольно резвятся в внутри, словно рыба в море. И не угомонится наш холостяк до той поры, пока не перейдет в женатый чин. Да вот беда: попасть-то легко, а вернуться вспять трудненько, жена – она ведь прижмет так, что и не вывернешься».

Таково же приходится и женихам – завидно им глядеть на тех, кто уже барахтается в брачных сетях, будто бы вольно резвятся в внутри, словно рыба в море. И не угомонится наш холостяк до той поры, пока не перейдет в женатый чин. Да вот беда: попасть-то легко, а вернуться вспять трудненько, жена – она ведь прижмет так, что и не вывернешься».

На рубеже XIX и ХХ веков Оскар Уайльд устами своего героя заявляет: «Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства. И те и другие разочаровываются».

Чеховский герой, мечтающий избежать брака и умоляющий врача дать ему свидетельство, что он сумасшедший, нарывается на такую отповедь: «Кто не хочет жениться тот не сумасшедший, а напротив, умнейший человек…. А вот когда захочешь жениться, — ну, тогда приходи за свидетельством… Тогда ясно будет, что ты сошел с ума…»

Есть, однако, и противоположная точка зрения, тот же Оскар Уайльд устами другой своей героини утверждает: «Это просто позор, сколько холостяков встречаешь нынче в обществе, Надо бы провести такой закон, чтобы заставить их всех жениться в течение года».

Вольтер писал: «Брак – самое дорогое сокровище людей, когда согласие душ и сердец, чувств, вкусов и характеров стягивают его узы, созданные природой, связанные любовью и облагороженные честью…. Такой брак, такой дорогой союз, если он встречается, — само небо на земле». Правда, сам философ о «небе на земле» мог судить лишь понаслышке, поскольку всю жизнь оставался холостяком.

Итак, как видим, существует разные точки зрения. Но факт остаётся фактом: что бы, ни писали по поводу брака законодатели, философы и поэты, во всем мире во все времена люди женились, выходили замуж и избегнуть этой участи удалось очень немногим. Вступая в брак почти все, делали это очень по-разному.

История свадебных обрядов на Руси

Возникновение свадебного обряда на Руси неразрывно связано с языческими традициями. Согласно начальной летописи, радимичи, вятичи и северяне практиковали игры между селениями, в ходе которых, под песни и пляски мужчины выбирали себе жен и уводили к себе. Увод девушки мужчиной в свое селение было равнозначно браку, при этом свадеб как таковых не было. Н.М. Карамзин отмечает, что древние славяне покупали себе жен. Многие языческие обряды стали основой русских свадебных обрядов.

Н.М. Карамзин отмечает, что древние славяне покупали себе жен. Многие языческие обряды стали основой русских свадебных обрядов.

Положение жены у древних славян было незавидным, ее статус практически был равен статусу рабыни. Она должна была заниматься хозяйством, воспитывать детей, не жаловаться и не противоречить, демонстрируя полное послушание. Интересно, что после смерти мужа жена должна была сжечь себя на костре, если она отказывалась сделать это, то ее семья считалась обесчещенной. Практиковалось у древних славян и многоженство, поэтому к свадебному обряду как к чему-то важному, случающемуся один раз в жизни, не было трепетного отношения. Однако, с течением времени произошло усложнение обрядовой жизни древних славян, в частности появились некоторые обряды, сопровождавшие вступление в брак.

Много внимания описанию славянских обрядов уделял летописец Нестор. Нестор именно в свадебных обрядах видит самое резкое выражение нравственных понятий народа. Различие в брачных обрядах он считает за основное нравственное различие между славянскими племенами. Так описывая обряды полян, летописец замечает, что они имели свой свадебный славянский обряд: зять не ходил за невестой, но ее приводили вечером, а на другое утро приносили по ней то, что дадут.

Так описывая обряды полян, летописец замечает, что они имели свой свадебный славянский обряд: зять не ходил за невестой, но ее приводили вечером, а на другое утро приносили по ней то, что дадут.

Обряды других славянских племен описываются Нестором иначе. Древляне, например, по описанию его, жили по-скотски, убивали друг друга, ели все нечистое, и брака у них не было, но существовала «умычка» девиц у воды. Радимичи, Вятичи, Северяне имели одинаковый обряд: они жили в лесу подобно зверям, ели все нечистое, срамословили перед отцами и снохами, браков у них не было, но только – игрища между селами, где каждый похищал, себе жену, с какою кто сговорился; имели они и по две и по три жены. Те же обычаи имели и Кривичи и прочие поганые (язычники). «Так и при нас теперь, — прибавляет летописец, Половцы держат закон своих отцов, едят нечистое, поимают мачех своих и ятровей и иные подобные обычаи творят».

Видно, что у различных племен, в одно и то же время существовали различные свадебные обряды, различные способы заключения брачных союзов. В описании Нестором свадебных обрядов нельзя не видеть указания на два образа заключения браков у наших предков славян: на образ «ведения» жен или привода невесты к жениху и на «умычку» жен во время «бесовских игрищ» или похищение девушек во время языческих празднеств. Первый образ заключения браков был у полян, второй – у прочих славянских племен.

В описании Нестором свадебных обрядов нельзя не видеть указания на два образа заключения браков у наших предков славян: на образ «ведения» жен или привода невесты к жениху и на «умычку» жен во время «бесовских игрищ» или похищение девушек во время языческих празднеств. Первый образ заключения браков был у полян, второй – у прочих славянских племен.

С точки зрения летописца брак у полян, состоявший в «ведении» к жениху невесты и в принесении за ней приданного, был ближе к христианской, византийской форме брака. Это обуславливалось влиянием христианства, христианских понятий и византийских законов, еще ранее введения христианства при св. князе Владимире известных полянам. Брак, совершавшийся в форме так называемого «ведения» жен, перейдя к полянам, принялся первоначально у людей высшего звена, впоследствии распространился везде, вытеснив брак посредством похищения или умычки. Последний способ заключения брака является древнейшим семейным славянским обрядом, долго хранившимся в быту древнерусского человека. Брак посредством похищения является грубым. Похищение, свидетельствующее само по себе о крайней грубости. У Нестора «умычка» настолько низкий и грубый обряд, что не заслуживает даже название брака («брака у них не бываше»). Браком называется у летописца «ведение» жен, имевшее место у полян.

Брак посредством похищения является грубым. Похищение, свидетельствующее само по себе о крайней грубости. У Нестора «умычка» настолько низкий и грубый обряд, что не заслуживает даже название брака («брака у них не бываше»). Браком называется у летописца «ведение» жен, имевшее место у полян.

Большая часть свадебных обрядов была связана с родителями жениха и невесты. Уважение к родителям, их авторитет, признание их власти – это характерная черта русской семьи, что описано еще в Домострое XVI века. В тексте Домостроя отца, хозяина дома называют государем, точно также как правителя государства . Признание власти родителей было характерно для всех славянских племен. Так, например, у полян было принято, чтобы устройством брака занимались родители, жених практически не принимал ни в чем участия – невесту уже приводили к нему, никто не спрашивал взаимного согласия молодых.

Куликов И. С. Старинный обряд благословения невесты в городе Муроме. 1909 г. Госудаpственный Владимиpо-Суздальский истоpико-аpхитектуpный и художественный музей-заповедник, г. Владимир

Владимир

При этом у других племен, например древлян, радимичей, согласие родителей вообще не имело значения, представители племен просто похищали понравившихся им женщин. Единственное, что могло свидетельствовать в пользу существования свадебного обряда – это обычай похищать девушек только у воды.

В отдаленную эпоху жизни наших предков, в эпоху, когда в силе был обряд «похищения» или «умычки» невест, воде придавалось большое значение при заключении брачного союза. Реки, ручьи, озера были местами, где часто заключались браки язычника – славянина. Достаточно было объехать свадебному поезду трижды вокруг озера, чтобы считать брак совершенным. Впоследствии долгое время, по принятии нашими предками христианской веры, обряд этот держался в народе, заменяя собою церковный чин венчания. Насколько крепко держался этот обряд в быту славянского древне – русского человека, видно из того что в половине XIX века он проводился в Витебской губернии среди раскольников. Молодой парень, условившись с девушкой, отправлялся к священному озеру, объезжал его трижды вокруг и тем самым как бы скреплял брачный союз. В Костромской губернии существовал обряд, по которому во время гуляний людей на Красной горке, в первый день Фоминой недели, парни обливали водой тех девушек, которые им приглянулись. На той девушке, которую парень облил водой, он по обряду и должен был жениться.

В Костромской губернии существовал обряд, по которому во время гуляний людей на Красной горке, в первый день Фоминой недели, парни обливали водой тех девушек, которые им приглянулись. На той девушке, которую парень облил водой, он по обряду и должен был жениться.

В основе указанных свадебных обрядов, связанных со священным почитанием славянами воды, лежат древние мифологические представления. Религия славянских племен состояла, с одной стороны, в поклонение стихийным божествам, с другой, в почитании душ умерших предков. Вода, как одна из стихий мира, без которой невозможна жизнь живого существа на земле, имела в глазах древних славян большое значение. Поливание, плескание водой, употреблявшееся при заключении брачного союза в Древней Руси, имело значение освящения, заменявшего собою в те времена церковное венчание.

Не только языческие обряды составили русский свадебный обряд. Этот обряд вообще можно назвать «собирательным», поскольку в него вошли греческие, римские, скандинавские, немецкие, литовские и восточные элементы. Так, например, к греческой и римской традиции относятся венки, обручальные кольца, свечи, соединение рук и свадебные дары .

Так, например, к греческой и римской традиции относятся венки, обручальные кольца, свечи, соединение рук и свадебные дары .

В римской мифологии богиня Венера считалась покровительницей брака. Ее имя было Suada, что этимологически близко слову «свадьба».

У греков, римлян и древних пруссов существовала традиция, перешедшая в русский свадебный обряд – осыпание новобрачных хмелем. В Греции точно также как в России до XVIII века существовал обряд охранять новобрачных в первую брачную ночь. У римлян и древних германцев существовал и обычай передачи ключа жене, как символа хозяйской власти. Этот обряд также был заимствован на Руси .

Нельзя не сказать и о таком обязательном атрибуте любой русской свадьбы, сохранившимся до сих пор, как свадебный каравай. Это важный символ бракосочетания. Считается, что он пришел из Рима, в частности от римского обряда conffareatio. Confarreatio – это древнейший религиозный обряд при браке между патрициями, которым завершалось вступление жены в законное и социальное сожительство с мужем. Жена по отношению к мужу становилась «filiae loco», т.к. она из рук отца переходила «in manum» мужа. Ее приданое имущество поступало во владение мужа, для себя она ничего не могла приобретать, только для мужа. У римлян новобрачные должны были вкушать пирог, сделанный из муки, воды, соли и меда.

Жена по отношению к мужу становилась «filiae loco», т.к. она из рук отца переходила «in manum» мужа. Ее приданое имущество поступало во владение мужа, для себя она ничего не могла приобретать, только для мужа. У римлян новобрачные должны были вкушать пирог, сделанный из муки, воды, соли и меда.

На Руси после введения христианства с изготовлением свадебного каравая было связано множество правил и ограничений. Выпекали караваи из пшеницы – символа плодородия. Замешивать тесто доверялось только замужней женщине, которая была счастлива в браке и имела много детей. Так она делилась своим счастьем с будущей семьей. Перед тем, как замешивать тесто, эта женщина должна была умыться, помыть руки, надеть на голову платок, а на шею нательный крест. Замешивалось тесто под молитву – читали «Отче наш» и «Богородицу». Каравай украшали сложными узорами, в частности веточками калины, которые на Руси считались символом любви. Не просто было и поставить каравай в печь – сделать это мог только женатый, счастливый в браке мужчина, который также во время процесса читал молитву. Подносила молодым каравай, как правило, мать жениха. Подносился каравай на сведенных концах расшитого рушника после венчания в церкви. А вот традиции ломать каравай сначала не было – молодые должны были только трижды его поцеловать. После этого каравай разрезали (обычно это делал ребенок) и угощали гостей. Караваи пекли, как правило, многослойными и делили в соответствии с установленным порядком. Молодые получали верхушку, середина доставалась гостям, а низ отдавали музыкантам, игравшим на свадьбе (причем в этот низ часто запекали монетки) . Если кто-то из молодоженов вступал в брак не в первый раз, то каравай уже не выпекали.

Подносила молодым каравай, как правило, мать жениха. Подносился каравай на сведенных концах расшитого рушника после венчания в церкви. А вот традиции ломать каравай сначала не было – молодые должны были только трижды его поцеловать. После этого каравай разрезали (обычно это делал ребенок) и угощали гостей. Караваи пекли, как правило, многослойными и делили в соответствии с установленным порядком. Молодые получали верхушку, середина доставалась гостям, а низ отдавали музыкантам, игравшим на свадьбе (причем в этот низ часто запекали монетки) . Если кто-то из молодоженов вступал в брак не в первый раз, то каравай уже не выпекали.

Как известно, в настоящее время существует традиция отламывать от каравая по кусочку. Эта традиция пришла из Англии, где было принято, чтобы молодожены целовались через горку маленьких пирожков.

Существовал на Руси и обряд разувания (обряд снимания сапога). Перед тем как новобрачные отправятся спать, жених клал в один из своих сапог деньги, золотые и серебряные. Невеста должна была снять один сапог по своему выбору. Если ей удавалось снять сапог, в котором находись деньги, она не только получала их за свой труд, но с этого дня уже не обязана была снимать с мужа сапоги. Если невеста попадала впросак, то не только теряла деньги, но и наделялась обязанностью постоянно снимать сапоги с мужа . Этот вариант обряда разувания считается более поздним по отношению к обряду простого разувания, когда новобрачная должна была перед первой брачной ночью снять мужу сапоги. Этот обряд символизировал покорность и являлся заимствованием германского обряда. В Германии молодая жена снимала сапог с мужа и клала его в изголовье кровати, что символизировало господство мужчины над женщиной. Иностранцы, в начале XVI века посещавшие Россию, говорили о том, что обряд разувания не ограничивается в России простым сниманием сапога с мужа, но имеет продолжение – муж ударяет жену голенищем сапога или плетью, чтобы приучить ее к покорности .

Невеста должна была снять один сапог по своему выбору. Если ей удавалось снять сапог, в котором находись деньги, она не только получала их за свой труд, но с этого дня уже не обязана была снимать с мужа сапоги. Если невеста попадала впросак, то не только теряла деньги, но и наделялась обязанностью постоянно снимать сапоги с мужа . Этот вариант обряда разувания считается более поздним по отношению к обряду простого разувания, когда новобрачная должна была перед первой брачной ночью снять мужу сапоги. Этот обряд символизировал покорность и являлся заимствованием германского обряда. В Германии молодая жена снимала сапог с мужа и клала его в изголовье кровати, что символизировало господство мужчины над женщиной. Иностранцы, в начале XVI века посещавшие Россию, говорили о том, что обряд разувания не ограничивается в России простым сниманием сапога с мужа, но имеет продолжение – муж ударяет жену голенищем сапога или плетью, чтобы приучить ее к покорности .

Большое значение для правильного проведения свадьбы имела жареная курица. Это также заимствованный обычай, заимствован он у немцев. Встречался данный обычай и у других народов. У литовцев, например, на первый день бракосочетания муж разрывал принесенную ему к постели жареную перепелку и отдавал часть жене. В особенности в свадебных обрядах очень важное место занимал культ птиц и ужей, как символов вечной жизненной силы. Изображениями птиц и ужей украшали сакральный обрядовый хлеб – каравай. Искусно изготовленные фигурки птиц вешали над свадебным столом. У немцев же была традиция подавать новобрачным так называемую «брачную» или «любовную» жареную курицу. У русских с XV века существовала традиция подносить в первый день бракосочетания молодоженам жареную курицу, а также украшать фигурками птиц свадебный каравай.

Это также заимствованный обычай, заимствован он у немцев. Встречался данный обычай и у других народов. У литовцев, например, на первый день бракосочетания муж разрывал принесенную ему к постели жареную перепелку и отдавал часть жене. В особенности в свадебных обрядах очень важное место занимал культ птиц и ужей, как символов вечной жизненной силы. Изображениями птиц и ужей украшали сакральный обрядовый хлеб – каравай. Искусно изготовленные фигурки птиц вешали над свадебным столом. У немцев же была традиция подавать новобрачным так называемую «брачную» или «любовную» жареную курицу. У русских с XV века существовала традиция подносить в первый день бракосочетания молодоженам жареную курицу, а также украшать фигурками птиц свадебный каравай.

Обряд, который на первый взгляд кажется чисто русским, — надевание кокошника на новобрачную, разделение косы на две и заплетание – на самом деле является заимствованием у татар. На голову татарской невесты, перед выездом на венчание, надевали покрывало с полукруглой налобной частью, напоминавшей по форме кокошник. Русские невесты стали надевать кокошник по аналогии.

Русские невесты стали надевать кокошник по аналогии.

Необходимо отметить, что в XI-XVI веках большинство браков совершалось по решению родителей. Это привело к тому, что за новобрачных начало вступаться духовенство. Например, церковный статут Ярослава, относящийся к XI веку, требовал уплаты пени с родителей невесты в пользу архиерея, если невеста, выданная замуж против своей воли, кончала с собой. Это право распоряжаться судьбой детей по своему усмотрению поддерживалось силами обрядов. Так, например, высоко было значение сватов и свах, которые засылались родителями жениха к невесте. Этот обычай засылания сватов сохранился вплоть до ХХ века, но видоизменился. Во-первых, сваты стали приходить к невесте не от родителей жениха, а от него самого, помимо этого жених зачастую стал брать с собой сватов только для поддержки и соблюдения обычаев сватовства. В XI-XVI веках молодой человек не мог пойти свататься сам, поскольку это считалось неприличным. Сватовство могло проходить по поручению жениха, но эти случаи редки. Как правило, сватов засылали все-таки родители жениха. При этом разрешение на брак давали родители невесты, даже если сама невеста была против. Невеста могла быть вообще не знакома с женихом, это не имело никакого значения для успешного сватовства.

Как правило, сватов засылали все-таки родители жениха. При этом разрешение на брак давали родители невесты, даже если сама невеста была против. Невеста могла быть вообще не знакома с женихом, это не имело никакого значения для успешного сватовства.

Журавлев Ф. С. Перед венцом. 1874 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Успешное сватовство завершалось росписью приданого – так называлось составление списка того, что давалось в приданное невесте. В эту роспись включалось все движимое и недвижимое имущество. Составленная роспись передавалась родителям жениха через сватов. Жених не мог увидеть эту роспись до того момента, когда заключался сговор, т.е. принималось решение о браке. Жених не имел право, и видеться с невестой до сговора. Обязанность посмотреть на невесту возлагалась на так называемых смотрильщиц. Эти женщины приходили в дом невесты, родители показывали им свою дочь, а смотрильщицы осматривали ее, проводили беседу, после чего сообщали жениху, достойна ли его невеста. Этот обряд существовал во всех слоях общества, но дольше всего продержался у простонародья. О том, что обряд сватовства поддерживался всеми классами, свидетельствует история сватовства древлянского князя Мала к княгине Ольге, поскольку не сам князь приехал к Ольге просить ее стать его женой, а послал послов, чтобы они посмотрели на невесту и убедили ее выйти замуж:

Этот обряд существовал во всех слоях общества, но дольше всего продержался у простонародья. О том, что обряд сватовства поддерживался всеми классами, свидетельствует история сватовства древлянского князя Мала к княгине Ольге, поскольку не сам князь приехал к Ольге просить ее стать его женой, а послал послов, чтобы они посмотрели на невесту и убедили ее выйти замуж:

«Гордясь убийством как победою и презирая малолетство Святослава, древляне вздумали присвоить себе власть над Киевом и хотели, чтобы их князь Мал, женился на вдове Игоря: ибо они, платя дань государям киевским, имели еще князей собственных. Двадцать знаменитых послов» древлянских приплыли в ладии к Киеву и сказали Ольге: Мы убили твоего мужа за его хищность и грабительство; но князья древлянские добры и великодушны: их земля цветет и благоденствует. Будь супругою нашего князя Мала. Ольга с ласкою ответствовала: Мне приятна речь ваша. Уже не могу воскресить супруга! Завтра окажу вам всю должную честь. Теперь возвратитесь в ладию свою, и когда люди мои придут за вами, велите им нести себя на руках. … Между тем Ольга приказала на дворе теремном ископать глубокую яму и на другой день ехать звать послов».

… Между тем Ольга приказала на дворе теремном ископать глубокую яму и на другой день ехать звать послов».

Несмотря на то, что в случае с княгиней Ольгой, сватов ждала смерть, вообще на Руси сваты всегда пользовались большим уважением. Они одаривались подарками, в случае если сватовство прошло удачно, им отводились почетные места на свадебном пиру. О таком отношении свидетельствует, в частности, описание свадьбы дочери князя Всеволода III Верхуславы с сыном Рюрика Ростиславом: «князь Рюрик сыграл сыну своему Ростиславу свадьбу богатую, какой не бывало на Руси» и что «Якова – свата и бояр отпустил к Всеволоду в Суздаль с великою честию, одаривши их богато».

Поиск хороших сватов считался залогом удачного сватовства, а потому этот поиск требовал значительных усилий. Сваты и свахи обязательно должны были быть женатыми и замужними – это свидетельствовало об их опыте в подобных делах и серьезности намерений. Они обязательно должны были уметь красиво говорить, быть обходительными, располагать к себе людей. Приход свахи в дом сопровождался большим количеством обрядовых действий. Зайдя в дом, она проходила к печи и грела руки у огня – это, по представлению русского народа, служило залогом успешного сватовства. Перед сватовством практиковались гадания с участием свахи. Зайдя в дом к невесте, сваха садилась на лавку таким образом, чтобы половица из-под ее ног направлялась прямо к двери – это свидетельствовало о том, что невесте предстояло оставить родительский дом и выйти замуж. Сваха играла видную роль и в свадебных церемониях. Она подносила новобрачным жареную курицу, причесывала новобрачных, осыпала их в спальне и церкви хмелем и житом в знак благополучия и плодородия.

Приход свахи в дом сопровождался большим количеством обрядовых действий. Зайдя в дом, она проходила к печи и грела руки у огня – это, по представлению русского народа, служило залогом успешного сватовства. Перед сватовством практиковались гадания с участием свахи. Зайдя в дом к невесте, сваха садилась на лавку таким образом, чтобы половица из-под ее ног направлялась прямо к двери – это свидетельствовало о том, что невесте предстояло оставить родительский дом и выйти замуж. Сваха играла видную роль и в свадебных церемониях. Она подносила новобрачным жареную курицу, причесывала новобрачных, осыпала их в спальне и церкви хмелем и житом в знак благополучия и плодородия.

Пимоненко Н. К. Сваты. 1882 г. Краснодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко

Окружалось обрядами и приданное. Готовить приданное родители девочки начинали задолго до замужества, иногда прямо со дня ее рождения. С первой половины XVI века существовали так называемые «рядные записи», посредством которых совершалось назначение приданного.

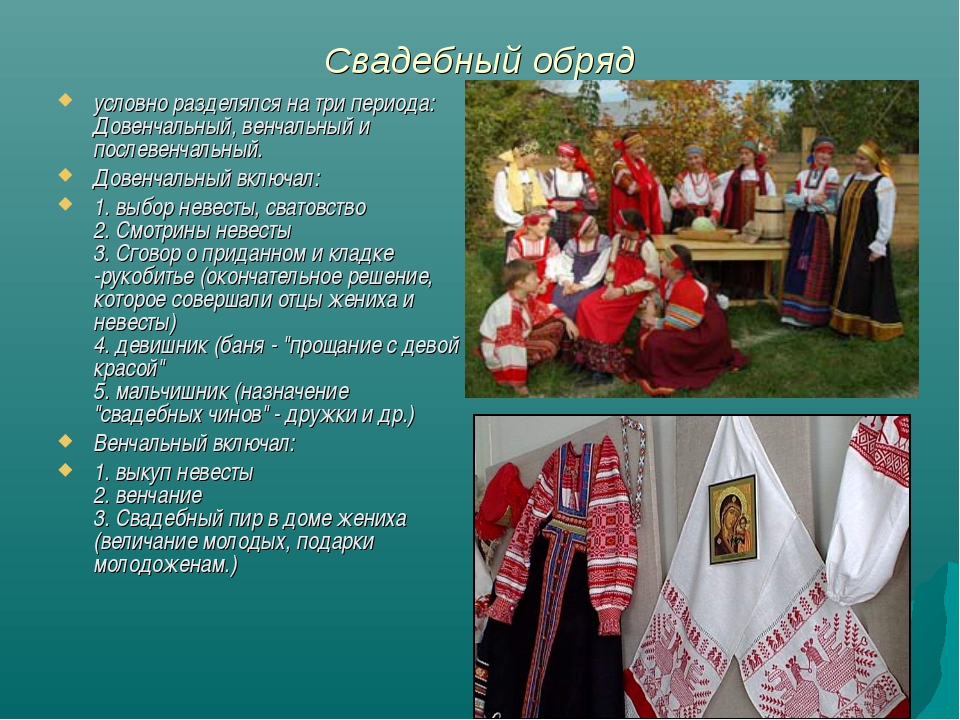

Типовая структура традиционной русской свадьбы

Русская свадьба была строго регламентирована, начиная с утра подготовки к бракосочетанию и заканчивая вторым днем свадьбы. Подруги невесты ночевали в ее доме накануне свадьбы. Утро невесты начиналось с плача. Она, не зажигая свечи и накрывшись платком, как только ударяли колокола к заутрени, обращалась к матери. Затем, также с плачем обращалась к крестному отцу, тоже ночевавшему в доме невесты. Затем все вместе отправлялись на утреннюю службу в церковь. Даже поход в церковь был регламентирован. Впереди шел крестный отец, за ним шла невеста, а за нею – подруги. После службы, выйдя из церкви, невеста снова обращалась с плачем к крестному отцу, после чего шла домой. Отец с матерью, увидев, что дочь приближается к дому, открывали ворота, после чего невеста входила во двор, оборачивалась к подругам и обращалась с плачем к ним. Затем она кланялась подругам и проходила в избу. Все шли за ней следом. Войдя в избу, невеста молилась, а затем снова плакала.

После этого ритуального плача подруги невесты расходились по домам, чтобы переодеться в праздничные наряды и снова вернуться в дом невесты. С их приходом начинался обряд выкупа невесты. В это время жених, получив от родителей благословение иконой и хлебом-солью, выезжал за невестой. Вместе с ним ехали его родственники, которых на Руси называли «поезжане». В это время невеста просила благословения умыться и одеться у родителей, кланяясь им в ноги, а затем шла одеваться. Она умывалась с мылом, надевала чистую рубашку, китайник – женскую горничную одежду типа сарафана из синего холста, на плечи накидывала шаль, а на голову повязывала ленту, на которую надевала фату. На ноги невеста надевала чулки и коты – особые женские ботинки. Во время процедуры одевания совершался еще один обряд – голое тело опоясывалось лыком, что символизировало защиту от колдунов, под правую руку ложилось немного льна, шерсти и мыла, что символизировало желание невесты одеваться чисто и богато, на грудь ложилось три кренделя для того, чтобы у мужа никогда не переводился хлеб, и три пряника, символизирующих сытую жизнь. Помогали невесте одеваться ее подруги. После процедуры одевания, они выходили к родителям невесты с песней пожелания здоровья невесте с женихом, ее родителям, а также будущим детям. После песни молились у всех икон, а затем садились на лавки и пели. Пока подруги пели песни, невеста плакала. После песни подруги расплетали невесте косу, что также сопровождалось пением специальной песни — «кому оставить свою руссу косу и девью красоту?»

Помогали невесте одеваться ее подруги. После процедуры одевания, они выходили к родителям невесты с песней пожелания здоровья невесте с женихом, ее родителям, а также будущим детям. После песни молились у всех икон, а затем садились на лавки и пели. Пока подруги пели песни, невеста плакала. После песни подруги расплетали невесте косу, что также сопровождалось пением специальной песни — «кому оставить свою руссу косу и девью красоту?»

Пимоненко Н. К. Выкуп невесты. 1908 г.

Когда жених подъезжал к дому невесты, то первым в дом входил дружка – главный персонаж в свите жениха. Он обращался к подругам невесты, чтобы они вышли из-за стола, но те не обращали на него внимания, продолжая петь. Затем, они говорили, что не уступят даром свое место и хотят, чтобы дружка прислал кого-то помоложе себя и с выкупом. После этого входил жених, а за ним вносили пряники. Жених, подойдя к столу, говорил: «ну, красные девицы, нельзя ли уступить нам это место», потом перед каждой клал по прянику или по два. Подруги невесты продолжали петь, не обращая на него внимания. Затем к девушкам подходил крестный отец жениха со словами: «Красные девицы послушайтесь хоть того, кто постарше вас, а я вам за место заплачу». После этого он клал перед любимой подругой невесты деньги. Если подругам дар нравился, то они прощались с невестой, выходили из-за стола, а на столе оставляли елку. Елка символизировала красоту. Невеста брала эту елку и выходила из-за стола, елку относила матери, а мать ставила елку в угол. Крестный отец невесты брал ее за руку и сажал на шубу за стол рядом с женихом, рядом садилась сваха, после чего невеста начинала плакать в последний раз. Во время песни сваха расплетала невесте косу, подруги пели свите жениха песни и давали деньги, гости получали угощение.

Подруги невесты продолжали петь, не обращая на него внимания. Затем к девушкам подходил крестный отец жениха со словами: «Красные девицы послушайтесь хоть того, кто постарше вас, а я вам за место заплачу». После этого он клал перед любимой подругой невесты деньги. Если подругам дар нравился, то они прощались с невестой, выходили из-за стола, а на столе оставляли елку. Елка символизировала красоту. Невеста брала эту елку и выходила из-за стола, елку относила матери, а мать ставила елку в угол. Крестный отец невесты брал ее за руку и сажал на шубу за стол рядом с женихом, рядом садилась сваха, после чего невеста начинала плакать в последний раз. Во время песни сваха расплетала невесте косу, подруги пели свите жениха песни и давали деньги, гости получали угощение.

Маковский К. Е. Под венец. 1884 г. Серпуховский художественно-исторический музей, Серпухов

Затем все вместе отправлялись на венчание. Выводил невесту брат или дядя после молитвы и благословения родителей. Выводящий получал благословение, брал от иконы свечку и шел в куть – задний женский угол в избе, где девушки от лица невесты пели каждому члену семейства песню о том, что она отказывается выйти без отца или матери без благословения. Невесту выводили за конец платка, который она держала в руках. Выводящий подводил ее к столу, вместе с ней молился, обводил вокруг стола, ставил возле жениха и предавал ему конец платка, приговаривая: «У меня невеста была послушна и почетна, держи ее так, чтобы она и тебя слушала и у тебя была честна».

Невесту выводили за конец платка, который она держала в руках. Выводящий подводил ее к столу, вместе с ней молился, обводил вокруг стола, ставил возле жениха и предавал ему конец платка, приговаривая: «У меня невеста была послушна и почетна, держи ее так, чтобы она и тебя слушала и у тебя была честна».

В это время женихова сваха заходила в куть (куть – угол в избе против устья русской печки) и с поднятыми руками вверх говорила три раза: «Обманули – провели!». Девушки просили у дружки рыбный пирог, который он отдавал с головы, вставши на стул так, что девушки вынуждены подпрыгивать. Затем они пел песню. Когда жених получал невесту, крестный жениха угощал всех вином и первую рюмку подносил выводящему невесту, потом подносил по рюмке отцу и матери, затем всем остальным подносилось вино. После этого угощения гости садились за стол, и подавалась закуска, состоящие из трех блюд: рыбного пирога, похлебки и челпана – каравая хлеба. Угощение подавалось под деревянными блюдами, что также было обусловлено обрядовым действом – крестный отец жениха снимал блюдо с каждого угощения, после чего мать невесты приносила челпан в знак того, что пора заканчивать закуску. Жених со свитой привозили с собой пиво, которым угощали родственников невесты и ее подруг. После закуски подруги пели песни для жениха, свахи и гостей, затем целовали гостей, а те дарили им деньги. После этого гости становились посередине избы, а на места невесты с женихом садились родители невесты. Посидев немного, они выходили из-за стола.

Жених со свитой привозили с собой пиво, которым угощали родственников невесты и ее подруг. После закуски подруги пели песни для жениха, свахи и гостей, затем целовали гостей, а те дарили им деньги. После этого гости становились посередине избы, а на места невесты с женихом садились родители невесты. Посидев немного, они выходили из-за стола.

Жениха и невесту благословляли хлебом и иконой, которые затем передавались свахе невесты. С собой в церковь брали пиво, чтобы угостить гостей после венчания .

Но на этом действо не заканчивалось. Подруги невесты садились на подушку или шубу, на которой за столом сидела невеста, и требовали выкуп. Выкуп уплачивал крестный отец жениха. Только после этого все выходили из избы. Выход жениха и невесты из избы обставлялся как театрализованное действо. В разных регионах России существовали разные традиции выхода жениха и невесты. Например, в Пермской губернии происходил отъезд к венцу молодых следующим образом: на дворе жених брал в охапку невесту и сам усаживал ее в сани вместе со свахой, а сам верхом ехал вместе с тысяцким (тысяцкий — должностное лицо княжеской администрации в городах Средневековой Руси, первоначально военный руководитель городского ополчения).

Гости выходили во двор и усаживались. Их нужно было угостить; в это время девушки пели трогательные песни, окружив жениха и невесту. Между тем колдун или знахарь обходил кругом все сани, телеги, верховых лошадей, экипажи и все остальное, чтобы удостовериться, что нигде нет колдовства. Наконец брат или дядя невесты отворяли ворота, и свадебный поезд отправлялся в церковь. При выезде из двора, дружки крестообразно хлестали нагайкой ворота невесты и ближайший угол дома. После этого девушки в сопровождении вытницы – женщины, причитавшей на свадьбе – возвращались в избу и усевшись на то место, где только что сидела невеста, закусывали пирогом и расходились по домам. Когда свадебный поезд останавливался у церкви, свахи ставили жениха и невесту рядом и давали им держаться руками за концы ширинки и в этом положении вели их в церковь.

Кузин С. С. Венчание. К свету Божьему. 1996 г.

После венчания молодые в сопровождении гостей отправлялись в дом жениха. Свадебный поезд встречали родители жениха и его родственники. Отец выносил икону, а мать – хлеб-соль. Братья и сестры жениха, если таковые имелись, выходили навстречу поезду с брагой и пивом. Иногда, в северных регионах России, мать жениха выходила навстречу молодоженам грязной, одетой в лохмотья. Таким образом, она хотела показаться страшной молодой жене и внушить ей боязнь к себе. После того, как гостям подавалось вино, все заходили в избу. Отец и мать жениха вставали у стола лицом к дверям. Молодые молились на икону, которая была в руках у отца, а затем трижды кланялись и подходили за благословением. После благословения свахи уводили молодых за печь или на женскую половину, где новобрачной заплетали две косы вместо одной и надевали головной убор. Затем молодоженов выводили к столу. Молодые усаживались лицом к дверям. Дружка произносил молитву и начинался свадебный пир. В южных регионах России было принято, чтобы после венчания молодожены разъезжались по своим домам. Вечером молодой муж приезжал к жене и оставался ночевать в ее доме, а утром увозил ее к себе .

Отец выносил икону, а мать – хлеб-соль. Братья и сестры жениха, если таковые имелись, выходили навстречу поезду с брагой и пивом. Иногда, в северных регионах России, мать жениха выходила навстречу молодоженам грязной, одетой в лохмотья. Таким образом, она хотела показаться страшной молодой жене и внушить ей боязнь к себе. После того, как гостям подавалось вино, все заходили в избу. Отец и мать жениха вставали у стола лицом к дверям. Молодые молились на икону, которая была в руках у отца, а затем трижды кланялись и подходили за благословением. После благословения свахи уводили молодых за печь или на женскую половину, где новобрачной заплетали две косы вместо одной и надевали головной убор. Затем молодоженов выводили к столу. Молодые усаживались лицом к дверям. Дружка произносил молитву и начинался свадебный пир. В южных регионах России было принято, чтобы после венчания молодожены разъезжались по своим домам. Вечером молодой муж приезжал к жене и оставался ночевать в ее доме, а утром увозил ее к себе .

Свадебный пир имел огромное значение, если говорить о свадебных обрядах. Молодоженов за столом называли «князь» и «княгиня», им отводилось почетное место под иконами обязательно лицом к двери. Соблюдалась степень родства при рассадке гостей, а также мужские и женские места. Жених и невеста не ели и не пили, перед ними ставили пустую миску, а столовые приборы перевязывали красной лентой. Этот обряд связан с представлениями о том, что жених и невеста не имеют права принимать участие в трапезе вместе с женатыми родственниками, поскольку еще к ним не относятся. Правда, такой запрет распространялся не на все регионы России. Так, например, в Пермской губернии молодые ели одной вилкой и одной ложкой, пили из одного стакана, что символизировало их единство. Существовала круговая подача вина, ее частота определялась возможностями устроителей пира, так у богатых вино подавали после каждого блюда, а у бедных – через три блюда. Во время подачи вина молодой наливал рюмку, а молодая подносила ее на тарелке. Гости выпивали только тогда, когда выпьют молодые. Было принято при каждой подаче высказывать пожелания молодым и дарить им деньги. Свадебный ужин состоял, как правило, из рыбного пирога, щей, холодца, жареной баранины, утки, индейки и челпана. Если свадьба выпадала на постный день, то предлагались судак с уксусом, рыбный пирог, уха, мед и кисель.

Гости выпивали только тогда, когда выпьют молодые. Было принято при каждой подаче высказывать пожелания молодым и дарить им деньги. Свадебный ужин состоял, как правило, из рыбного пирога, щей, холодца, жареной баранины, утки, индейки и челпана. Если свадьба выпадала на постный день, то предлагались судак с уксусом, рыбный пирог, уха, мед и кисель.

Одним из основных свадебных обрядов была брачная ночь. Именно брачная ночь, а не венчание в церкви делала жениха и невесту мужем и женой. В некоторых северных регионах России брачная ночь проводилась следующим образом: спустя час после начала свадебного пира молодых вели спать в сопровождении отца, матери, свахи и всех поезжан, включая знахаря (колдуна) и дружек. Дружки приносили пирог, пиво, брагу. Отец и мать называли молодую хозяйкой и предоставляли ей право угощать всех, знахарь доставал свой пирог и подавал молодым. Они его ели вместе, в знак того, что они муж и жена и теперь неразлучны. Поезжане пили и закусывали, целовали молодых по три раза, дарили деньги. Молодая произносила молитву, разувала мужа. Верхнее платье молодой снимал сам. Затем гости уходили, оставались только знахарь и сваха. Раздетую до рубашки невесту сваха и знахарь просили обнять и поцеловать мужа, уложить его в постель, потом молодая ложилась сама. Когда они ложились, сваха от радости плясала. Знахарь поправлял постель, обходил вокруг и нашептывал заговор. Затем молодых оставляли до утра. Утром к молодым приходил знахарь и будил их. Молодая одевалась и одевала молодого в чистое белье.

Молодая произносила молитву, разувала мужа. Верхнее платье молодой снимал сам. Затем гости уходили, оставались только знахарь и сваха. Раздетую до рубашки невесту сваха и знахарь просили обнять и поцеловать мужа, уложить его в постель, потом молодая ложилась сама. Когда они ложились, сваха от радости плясала. Знахарь поправлял постель, обходил вокруг и нашептывал заговор. Затем молодых оставляли до утра. Утром к молодым приходил знахарь и будил их. Молодая одевалась и одевала молодого в чистое белье.

Второй день свадьбы начинался с того, что гостей приглашали позавтракать. После завтрака продолжался свадебный пир. Тесть и теща очень редко приглашались на второй день свадьбы. Молодая жена приглашала всех родственников вымыть руки перед тем, как садиться на стол, этим она выражала свою покорность и смирение перед новой родней. После умывания всем дарились подарки. Молодые кланялись отцу с матерью, а затем передавали им подарки – вино, сыр, каравай и медную монету. Этой медной монетой отец тер усы и бороду, а затем сам одаривал их деньгами, которые клал на блюдо. Подаренные деньги молодая жена брала себе. Праздничный пир начинался примерно в три часа, потому что процедура одаривания была достаточно продолжительной.

Подаренные деньги молодая жена брала себе. Праздничный пир начинался примерно в три часа, потому что процедура одаривания была достаточно продолжительной.

В конце обеда дружка спрашивал родителей: «Не пора ли молодых спать уложить?». Отец говорил: «Не пора». Только после третьего вопроса дружки, отец соглашался и стол заканчивался. Молодые, кланялись трижды по пояс, трижды в землю, потом опять трижды в пояс, падали отцу и матери в ноги и просили благословения. Знахарь вел молодых спать, приносил рюмку вина или стакан пива, нашептав в напиток и отплюнув в сторону, давал выпить молодым и уходил. Все разъезжались по домам, кроме знахаря и дружки. Через полчаса дружка, по поручению родителей, отправлялся за молодой. Молодая, по приказанию свекрови заводила хлеб или брагу к завтрашнему дню и опять отправлялась спать.

Собирали гостей и на третий день. В этот день собирали так называемый пирожный стол, молодые угощали всех пирогами. Это символизировало желание водить хлеб-соль с новой родней. Молодые сами не садились за стол на третий день, они только подавали угощение и напитки гостям.

Молодые сами не садились за стол на третий день, они только подавали угощение и напитки гостям.

Свадьбы на Руси были двух типов – драма или праздник. Свадьба-драма праздновалась, как правило, на севере, особенно в Сибири. Ее отличительной особенностью являлось большое количество причитаний, сопровождавших действо с момента сговора и до венчания. Для южных регионов была характерна свадьба-праздник. Причитания на южной свадьбе были возможны только в том случае, если невеста была сиротой. Невеста-сирота причитала на могилах своих родителей о том, что они не дожили до этого счастливого дня и не могу выдать ее замуж. Подруги невесты пели грустные песни, поэтому же поводу.

Куликов И. С. Убор невесты. 1907 г. Муромский историко-художественный музей, г. Муром

Фольклорно-историческая трактовка традиционных свадебных обрядов

В древности свадебный обряд был неразрывно связан с магией. Именно поэтому многие свадебные обряды имеют конкретное «магическое» содержание. Например, можно говорить о таком обряде, как необходимость обвести молодых вокруг дерева или печного столба. Переход молодой жены из отцовского рода в род мужа являлся одновременно и переходом под покровительство духов другого рода. Такой переход требовал защиты молодых специальными оберегами. Эти обереги не только защищали молодую жену, но и способствовали здоровью молодых и возможности иметь много детей.

Например, можно говорить о таком обряде, как необходимость обвести молодых вокруг дерева или печного столба. Переход молодой жены из отцовского рода в род мужа являлся одновременно и переходом под покровительство духов другого рода. Такой переход требовал защиты молодых специальными оберегами. Эти обереги не только защищали молодую жену, но и способствовали здоровью молодых и возможности иметь много детей.

Во многих словесных выражениях сохранилась символика обвода молодых вокруг дерева: окручаться (выходить замуж, жениться), крученка (любовная связь), крутить, повивать (менять невесте прическу и девичий головной убор на женский), округа, повойник, завивало (головной убор замужней женщины).

Разумеется, с течением времени, изменением религиозных представлений русского народа этот обряд утратил свое первоначальное значение и стал представлять собой эстетическое действие, обязательную свадебную игру, не имеющую под собой той особой магической базы – принятие из чужого рода в свой род.

Это положение верно для огромного количества свадебных обрядов, которые с течением времени утратили свое значение и либо стали восприниматься просто как обязательная, но ничем не подкрепленная часть свадебного действа, либо получили новое значение в соответствии с веяниями времени. Например, обычай, согласно которому жених не видит невесту с момента сговора до свадьбы, объясняемый тем, что жених не участвовал в ее выборе и порой был не знаком с ней до дня свадьбы, сохранился и в настоящее время. Современные молодые люди, которые зачастую живут вместе до свадьбы, предпочитают разъезжаться по разным квартирам в ночь перед свадьбой, при этом объяснение этому многие не могут найти.

Что касается традиций, получивших новую трактовку в соответствии с веяниями времени, то здесь можно сказать об уже упомянутой традиции преломления свадебного каравая. Она возникла в XIX веке в Англии. Каждый гость на английской свадьбе приносил с собой маленький пирог, эти пироги складывались перед женихом и невестой, которые должны были целоваться над ними. В настоящее время традиция преломления пирога получила новую трактовку – тот, кто отломит или откусит от пирога больший кусок, будет главой семьи.

В настоящее время традиция преломления пирога получила новую трактовку – тот, кто отломит или откусит от пирога больший кусок, будет главой семьи.

Интересна традиция кражи и покупки невесты. Так, покупка невесты в выражается в обряде выкупа невесты, в символической продаже ее косы и даже в словах, с которых начинается сватовство – «У вас – товар, у нас – купец». Обряд кражи невесты сохранился до сих пор, он уходит корнями в те времена, когда древние славяне воровали понравившихся им девушек, которые затем жили с ними в качестве жен .

На форму проведения свадебных обрядов ощутимо повлияло представление об умирании и возрождении молодых в качестве супругов. Именно поэтому во всех свадебных обрядах тесно переплетаются слезы и смех, радость и грусть.

Традиция заключения брака путем сговора сторон, когда семья жениха отправляет сватов к невесте диктовала строгое соблюдение всех примет, обещающих благополучный исход дела. Так из дома выгонялись собаки и кошки, поскольку считались нечистыми, все присаживались «на дорожку», на стол мать жениха выставляла каравай и соль, которые являются древнейшими мифическими воплощениями благополучия, счастья, постоянства и верности.

Шибанов М. Празднество свадебного договора. 1777 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Боязнь отпугнуть удачу приводила к тому, что приход сватов в дом невесты сопровождался соблюдением целого ряда условностей. При входе в избу свату полагалось перенести через порог сначала правую ногу, да еще пристукнуть о порог пяткой, чтобы невеста не попятилась, т.е. свадьба не сорвалась. Войдя в дом, сваты останавливались под поперечной балкой, которая служила опорой потолку. Она называлась матицей. Выражение «стать под матицу» приобрело значение «прийти посвататься», так как стояние сватов под ней уже означало начало посредничества между домами жениха и невесты.

Одним из наиболее распространенных мотивов русского фольклора является мотив испытания жениха путем выполнения различных русских заданий. Этот мотив исследует известный ученый фольклорист, В. Я. Пропп на материале русской волшебной сказки. Невеста в ответ на сватовство предлагает жениху трудное задание, от выполнения которого зависит ее ответ: «Раньше, чем вступить в брак, она испытывает жениха, задавая ему различные трудные задачи. Мотив «трудных задач» — один из самых распространенных в сказке… Иногда задача может задаваться в самом начале сказки. Сказка начинается с того, что царь желает выдать свою дочь и кличет всенародный клич, сообщая условия выдачи. В таких случаях сватовство вызвано задачей. Здесь мы имеем сперва задачу, а потом сватовство, состоящее в попытке решить эту задачу… Что, собственно, заставляет царя задавать задачу, об этом ничего не говорится. Другими словами, задачи не мотивированы. Неясно пока и другое. Задачи настолько трудны, что они должны быть признаны невыполнимыми. Герой их выполняет, потому что у него есть волшебный помощник. Пока совершенно неясно, должны ли эти задачи привлечь или отпугнуть женихов, или помочь найти единственного достойного жениха… Герой сватается, но ему ставят условие сперва решить задачи невесты. Первый случай, как мы видели, не содержит мотивировки. В этом же случае мотивировка есть. «Надо наперед у жениха силы попытать». «Если старухин сын все это сделает, тогда можно за него и королеву отдать: значит больно мудрен; а если не сделает, то и старухе и ему срубить за провинность головы»… Во всех этих случаях невеста и ее отец солидарны во вражде к настоящему или ложному жениху. Сам ли царь, будущий тесть, задает задачу или это делает царевна-невеста, это роли не играет. Иногда это задаванье задач исходит от отца, иногда – от царевны. Но это не всегда бывает так. Можно проследить некоторую дифференциацию: враждебен к жениху только отец царевны, будущий тесть, а царевна, наоборот, помогает герою, обманывая своего отца».

Множество свадебных обрядов связано с кругом, который является, по своей сути, древним символом брака. Именно исходя из этого формируются предметные воплощения круга – кольца, венки, круглый каравай, свадебные калачи.

Со времен покупки невест идет и другая традиция – скрепление брачного договора после сговора рукобитием и залогом. После рукобитья во многих деревнях невесту покрывали платком от сглаза и жгли куделю на ее прялке, отмечая тем самым ее переход от девичества к замужеству. Девушку называли «сговоренной», и ей полагалось ходить в темном платке, с распущенной лентой в косе и реже показываться на людях.

Обряд предсвадебного мытья в бани символизировал собой очищение невесты, причем как физическое, так и духовное. Множество примет сопровождало и отправление свадебного поезда. Так, число подвод должно было быть нечетным. Четные числа символизировали неудачу, смерть, зло и тьму. Отправлялся поезд к дому невесты не по прямой, а по объездной дороге, чтобы обмануть злые силы и не дать им расстроить свадьбу. Кстати, до сих пор в деревнях принято отправляться к дому невесты вокруг деревни, но дело уже идет не о боязни злых сил, а о желании показать всем в деревне, что в этой семье свадьба.

С необходимостью отпугивать злых сил связано и приглашение колдуна на свадьбу. Причем, если колдуна не приглашали, то считалось, что он может расстроить свадьбу, например, превратить в стаю волков свадебный поезд. От древнего обычая похищать невесты сохранились обряды, согласно которым родные невесты оказывают притворное сопротивление жениху, не желая якобы отдавать ему невесту. Обмен хлебами между сватами со стороны жениха и невесты знаменовал примирение сторон.

Сохранились до сих пор обряды, связанные с ритуальным жертвоприношением. Например, осыпание молодых хмелем, зерном или деньгами представляет собой просьбу высшим силам о богатстве и достатке для этой семьи. Свечи, олицетворяющие жениха и невесту, после венчания слепляли вместе и хранили отдельно. Слепленные вместе свечи олицетворяли единство новой семьи. Правда, в некоторых регионах России свечи не прятали сразу в укромное место, их слепляли и ставили в кадку с пшеницей в головах постели молодых, где они стояли целый год. После этого свечи заворачивали в рушник и хранили как огромную ценность. Потеря венчальных свечей означала, что семью будут преследовать несчастья, которых она не перенесет, поскольку отныне будет подвержена злым силам.

Вообще борьба со злыми силами – центральная идея свадебных обрядов. Например, тщательно сопровождались охранительными мерами поездки на венчание и с венчания. Повозки тщательно осматривались на предмет поиска магических признаков порчи – собачьей шерсти, стручков гороха, сломанных иголок. Вся процедура свадьбы сопровождалась молитвами, а в своих песнях невеста, а также свекор со свекровью обращались к приглашенным с просьбой уберечь ее от сглаза. Это свидетельствует о типичном для русского народа смешении языческих и христианских традиций. Например, традиционная свадебная песня свекра и свекрови звучит следующим образом:

«Ой, вы, гости, гости званые,

Званые-прошеные!

Ой, вы, братья-сватья,

Ой, вы милые!

Выводите вы нашу невестушку,

На то ли на крыльцо тесовое,

Вывозите нашу свет-княгинюшку

Белою лебедушкой…

Берегите-стерегите ее

Не упало бы из крылышек

Ни одного перышка,

Не сглазил бы ее, лебедушку,

Названную нашу доченьку,

Ни лихой удалей,

Ни прохожий молодей,

Ни старая старуха – баба злющая!»

До настоящего времени сохранилась традиция прохождения молодых к свадебному столу через «ворота», выстраиваемые приглашенными. Эта традиция соотносится с тем временем, когда выстраивались «воротики», через которые должны были проехать молодые, или зажигались костры для отпугивания злых духов.

Во время свадьбы приносились и жертвы. Подойдя к дому жениха, невеста выпускала привезенную с собой черную курицу. Это была жертва Домовому, чтобы он принял молодую хозяйку и не чинил ей в дальнейшем препятствия в ведении дома. Считалось, что если Домового не задобрить, он может невзлюбить молодую и устраивать ей всякие пакости – воровать еду, гонять животных, прятать вещи. А вот если Домового задобрить, то он станет всячески помогать, в доме будет порядок и уют.

Были и другие обычаи. Так дружка должен был окрестить путь молодых кнутом, а сваха – помести дорожку веником. Родители жениха, встречая молодых, часто надевали шубы мехом наружу. Шуба мехом наружу имела для славян сакральный смысл, ее одевали таким образом, чтобы отпугнуть нечистую силу. Шуба вообще была символом богатства и благополучия, поэтому молодых часто благословляли на расстеленной шубе для того, чтобы у молодой семьи все было в достатке.

За свадебным столом молодые сидели опять же на шубах. На колени невесте сажали мальчика, чтобы рождались сыновья. Людей из «чужого» рода вымазывали печной сажей, как бы приобщая к новому домашнему очагу. Родных жениха, его дружков и подруг одаривали подарками. Все это сопровождалось веселыми песнями и плясками.

Маковский Е. Г. Боярский свадебный пир в XVII веке. 1883 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Исследователи обратили внимание на взаимосвязь календарной и свадебной обрядности. Кроме тесной зависимости последней от земледельческого и скотоводческого календаря, важным моментом был архетип космической свадьбы между Небом и Землей, устраиваемой громовержцем. Так, в некоторых горных районах все свадьбы каждого года справлялись одновременно, причем, только в один Ильин день. Праздничное время должно было, как нельзя лучше способствовать счастливому выбору и свадьбе. Наилучшим для начала свадьбы днем считалось воскресенье.

Согласно этнографическим источникам, часто играли свадьбы в дни Нового года, перед Великим постом, в Троицу и осенью.

Свадебные обряды вологодской свадьбы

Вологодская губерния включала в себя помимо Вологды такие города, как Вельск, Грязовец, Кадников, Никольск, Тотьма, Усть-Сысольск, Великий Устюг, а также большое число сел и деревень. Свадебные обряды в Вологодской губернии во многом повторяют те традиционные славянские обряды, которые были описаны выше. Так, например, типичным являлось заключение соглашения о браке между родителями, знакомство жениха и невесты не считалось необходимым, но допускалось. Они могли видеться у церкви или на гуляниях по случаю больших праздников, возможны были и случайные встречи. При условии, если жених и невеста знали друг друга и нравились друг другу, такие случайные встречи могли устраиваться сознательно. Подготовка к сватовству могла начинаться заранее, жениха и невесту расхваливали дальние родственники или просто посторонние люди, после чего родители жениха, заинтересовавшись, старались собрать как можно больше сведений о невесте, но, не обращаясь к ее родственникам напрямую, поскольку сватовство в итоге могло и не состояться.

Существовали четкие критерии, по которым выбирались жених и невеста. Для жениха важным были хозяйственность и достаток, а для невесты – приветливость и обходительность. Дородство и работоспособность ценились как у жениха, так и у невесты, а вот красота невесты редко принималась в расчет.

Еще до процедуры официального сватовства велись переговоры, в которых предмет интереса не затрагивался напрямую, но намекалось на него. Таким образом, сторона жениха могла составить себе представление о том, будет ли сватовство успешным, или не стоит его затевать. При этом сторона невесты может быть неискренна в своих ответах, потому что сватовство не одного жениха, а нескольких свидетельствует о замечательных качествах девушки. Именно поэтому возможны были намеки на искреннее расположение со стороны родственников невесты к противоположной стороне, а следующее за этим сватовство заканчивалось неудачей. Не только родители жениха решали, стоит ли начинать сватовство, но также братья и сестры, а иногда и другие родственники. Согласие на брак с другой стороны также давалось после совещания родственников, при этом мнение невесты могло вообще не приниматься в расчет.

Костюм новобрачной 1870-х гг. Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник

О начавшемся сватовстве говорили «Сваты были». Сват и сваха, которые выбирались из родственников, состоящих в браке, умеющих красиво говорить и обладающих «навыком продаж» приходили в дом невесты. Одежда сватов зависела о того, были ли предполагаемые жених и невеста знакомы ранее. Если они были знакомы, то сваты одевались просто, а если они знакомы не были, то сваты приходили нарядными, причем с ними мог прийти и жених. Сваты садились вдоль стола, вставали и двигали столбом (чтобы дело двигалось), шевелили заслонку у печи, а затем садились снова.

«Я к вам добрым делом» — первые слова свата.

«Каким же добрым делом?»

«У нас есть женишок, у вас – невеста, — так не мошно ли свести в одно место?»

«Мошно, мошно, отчево нельзя!»

«Парень смирной, непьющей!»

На этих словах родители невесты собирали сватам угощение .