Обряды древней руси. Основные праздники, обычаи и обряды на руси и у древних славян

Очень часто люди, только начинающие интересоваться Родной Верой и историей Славянской, Русской земли, ее обрядов, традиций и ритуалов, сталкиваются с проблемой восприятия информации о язычестве ввиду трудной для осознания терминологии и научных споров, исследований, таблиц. Мы же постараемся кратко и просто, своими словами объяснить – как и почему возникли славянские верования и древние языческие традиции, какой смысл они несут, что происходит в процессе каждого ритуала и почему его выполняют.

Самые важные события у каждого человека имеют свою точку. Наиболее главные для него, его Предков и Потомков – это рождение, создание семьи и смерть. К тому же именно с этими ситуациями связан самый частый вопрос: откуда такое сходство языческих обрядов и славянских ритуалов с христианскими? Поэтому ниже мы рассмотрим и сравним именно их.

Славянские обряды рождения и имянаречения

Древние славяне при рождении ребенка не проводили популярный ныне, но трансформированный под привязку человека к христианскому эгрегору обряд крещения – имянаречения, Языческие традиции позволяли дать детям только Прозвища, то есть известные всем имена.

Настоящим же именем называли его при совершении славянского обряда имянаречения. Языческие Жрецы, Волхвы, Ведуны или просто Старшие Рода – называйте как хотите, призывали ребенка к себе и начинали ритуал. В проточной воде они посвящали его как Потомка Богов Родных, окуная несколько раз в реку с головой и, наконец – тихонько сообщали ему посланное Богами Имя.

Славянский свадебный обряд

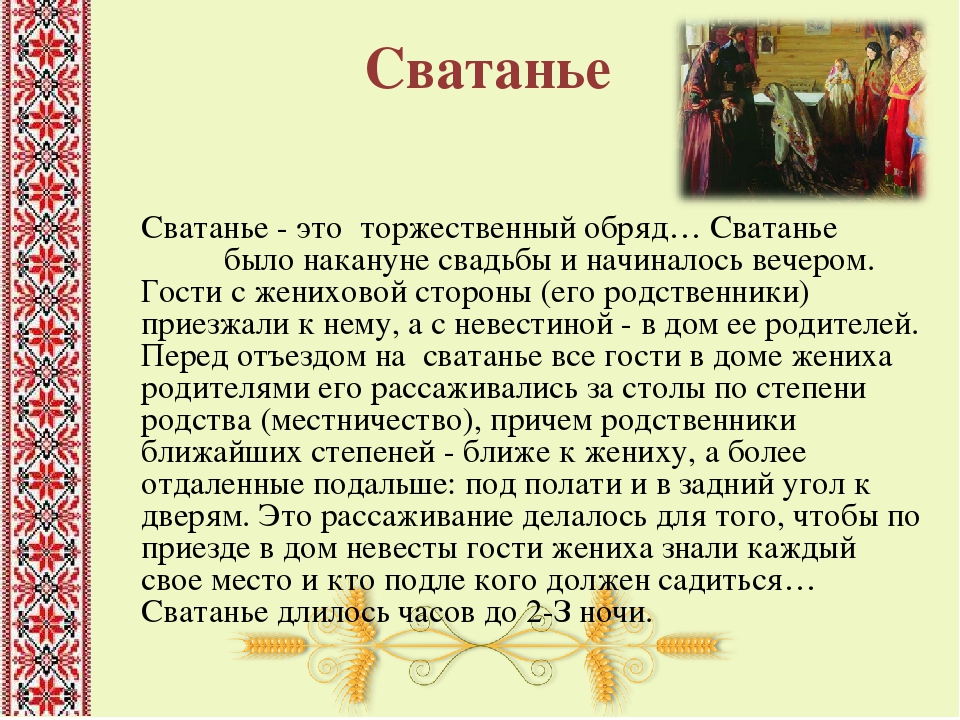

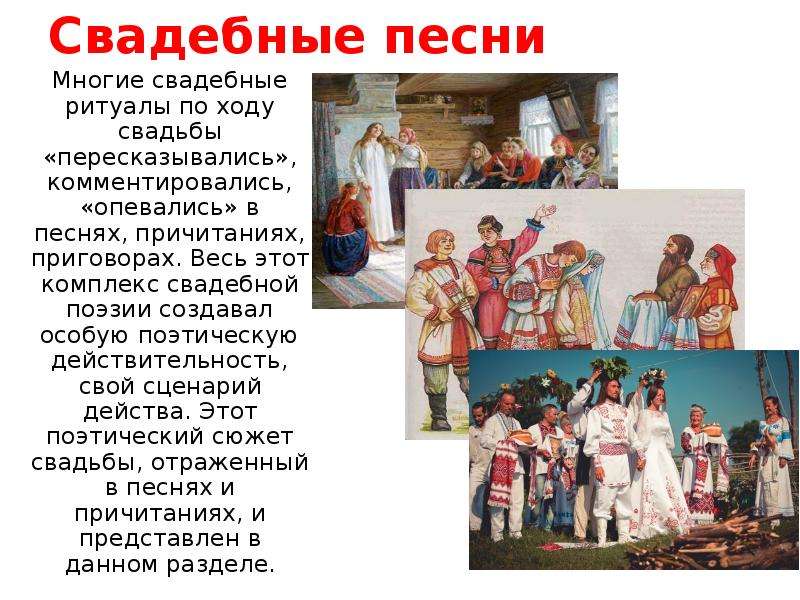

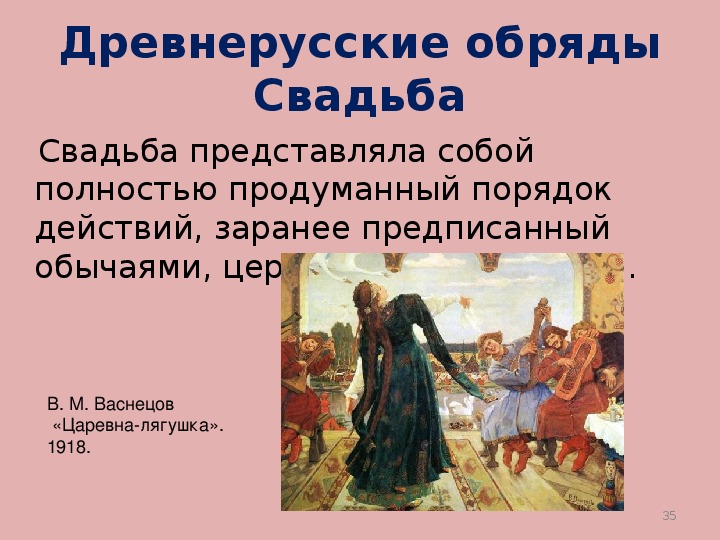

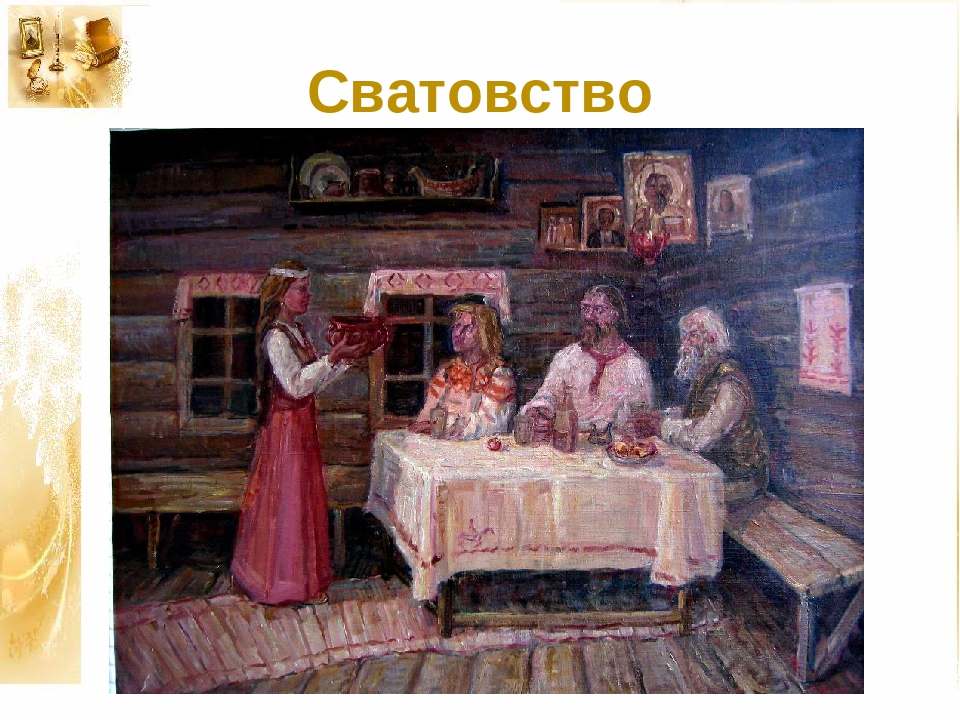

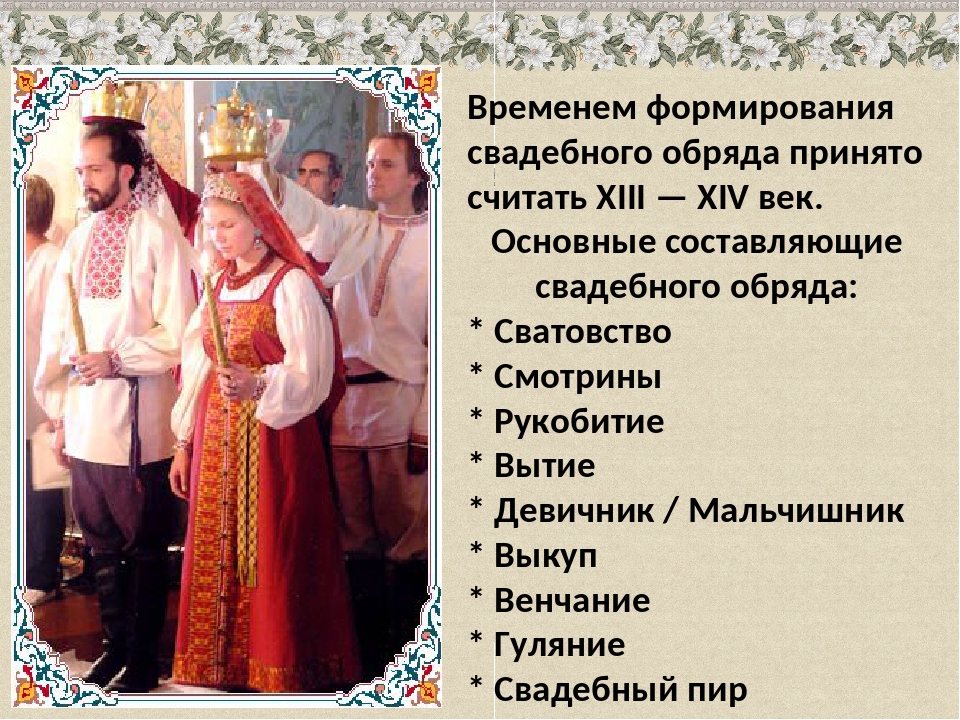

Славянский свадебный обряд на самом деле включает в себя множество ритуалов и традиций, языческие корни многих из которых остались в современности до сих пор. Обычно свадебные действия продолжались в течение года и начинались со Сватовства – прошение согласия девушки на создание семьи с женихом.

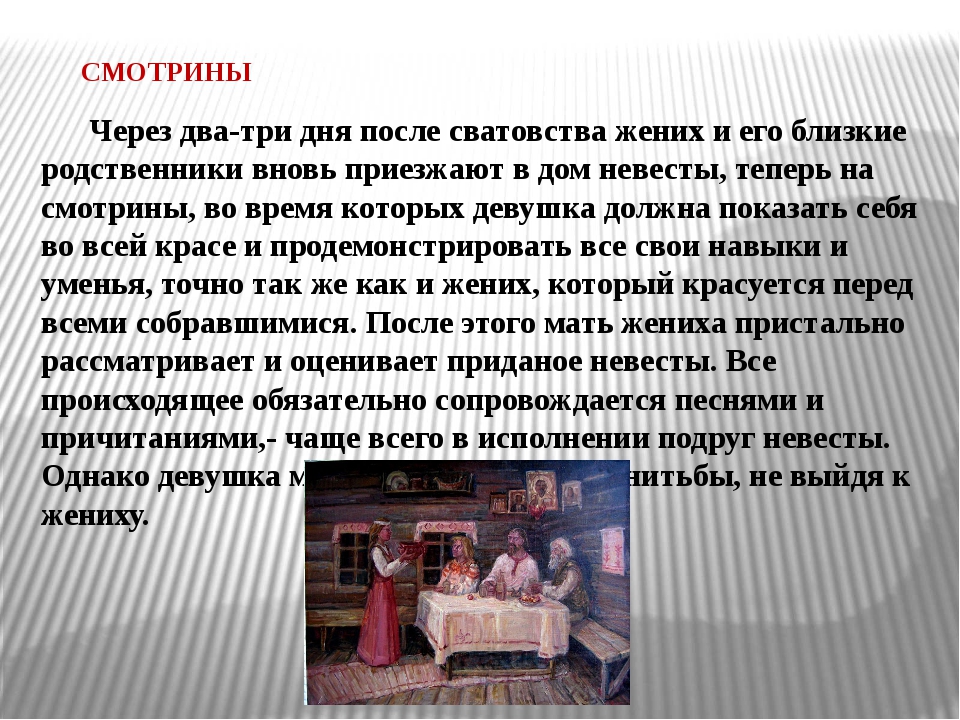

Далее проводились Смотрины – знакомство двух соединяющих свои Рода в Единый славянских семей. После удачного их прохождения проходило Обручение – заключительный этап сватовства, где руки будущих молодоженов связывали в знак крепости и нерушимости союза.

Далее начиналась непосредственная подготовка к языческой свадьбе и сам славянский обряд соединения двух Судеб в единый Род:

- Умывание молодых отварами целебных трав для очищения их от наносного перед созданием семьи.

- Одевание молодой дружками и сватьюшками в новые славянские рубахи со специальной символикой для проведения свадебного обряда.

- Бгание – готовка караваев различных видов. Восточные славяне при проведении свадебного обряда соединения Судеб выпекали круглый каравай как символ ладной и сытной жизни без углов и препятствий.

- Запросины – официальное обрядовое приглашение на свадебный ритуал и празднование родственников, знакомых и друзей жениха и невесты.

- Выпроваживание молодого из семьи матерью для создания новой из дома жениха в дом суженой, а потом в их новый Общий дом.

- Выкуп за невесту – символические попытки удержать молодую от замужества и решительные действия жениха по устранению этих препятствий. Выкупов на протяжении всей церемонии было несколько, и заканчивались они свадебным Пропоем.

- Посад – ритуальное распределение мест в Семье и роли каждого: молодоженов и их Родственников, обмен дарами и скрепление Союза Родов.

- Покрытие – невесту расплетали или вообще отрезали косу как символ привязки к Старому и покрывали ее голову платком – очипком, иначе – чепцом. С той поры девушка становилась женой.

После самого древнего свадебного обряда с надеванием колец со славянской обережной символикой – Свадебником начинали следующие языческие ритуалы:

- Посаг (приданое) – передача Родителями Невесты приДаного для создания новой семьи и Рода. Все : от полотенец до кухонной утвари начинали собираться еще с рождения девочки.

- Комора – цикл обрядов первой брачной ночи и проверка невесты на Чистоты и Девственность перед Родами с обеих сторон, заРождение новой Семьи.

- Калачины, Сватины, Гостины – языческие традиции угощения и благодарения Родственников, Братьев и Сестриц по Духу и Сердцу – торжественные пиры и подарки со всех сторон молодоженам и ими для всех пришедших поЗдравить.

Славянский погребальный обряд

Древние языческие обряды погребения славян включали в себя обычай сожжения умершего. Это делалось, чтобы тело не мешало душе человека отправиться в Навь и начать там новую жизнь, ждать следующего воплощения в Круговороте Природы и возвратиться в Явь в новом обличье. При начале славянского погребального обряда на Древней Руси подготавливали лодку для переправления покойника через реку Смородину в другой Мир. На ней устанавливали Краду – костер из бревен, окруженный снопами травы или просто сухими ветками, в него помещали тело и дары Навьим Богам. Сила Крады – Жертвенного Огня отжигала привязки умершего с Явьим Миром, а пуск по реке уже зажженной лодке на закате дня, чтобы лунный свет указал верную дорогу, сопровождался всеобщими последними словами Памяти о Предке и Брате Славянском.

В регионах, где похороны с использованием проточной воды были недоступны ввиду засушливости территории, этот древний славянский обряд погребения был немного изменен. Полученный пепел собирали в горшок и хоронили в курганах. Часто туда клали и личные вещи умершего, чтобы в Нави он мог обустроить комфортный быт. У восточных славян до насильственного обращения в христианскую веру и настояний следовать их правилам, сохранялась и следующая интересная традиция. После ритуала сожжения и сбора праха горшок ставился на высокий столб на дорожном перекрестке Судеб и накрывался домовиной – специально смастеренным для этого деревянным домиком. Таким образом, к умершему могли придти попрощаться и оставить помин, а также он попадал в Навье Царство, где мог выбрать свой дальнейший путь ВозРождения.

После всех видов вышеперечисленных языческих обрядов похорон древние славяне устраивали тризну – пир в помин усопшего и ритуальные бои, символизирующие битву с Трехголовым Змеем на Калиновом Мосту за возможность покойному выбрать свой путь, тем самым, помогая ему дойти до своего нового места жительства.

Тризна как способ почтения Предков Рода проводилась и в специальные календарные даты поминовения усопших: Красную Горку, Родоницу и в другие древние славянские праздники. Как видно из описания древнего языческого обряда погребения славянина – делалось все возможное для облегчения его Дальнейшего Пути, появление же плакальщиц как традиции многие трактуют как навязывание христианством своих догм и попытки сделать уход человека из Яви наиболее трудным и долгим, привязать его к живым Родным и внушить чувство вины.

Календарные праздники и обряды на Руси: весенние, зимние, летние и осенние

Самые главные календарные языческие праздники и славянские обряды в этот день проводились согласно Коло Года: в даты Солнцестояния и Равноденствия. Эти поворотные точки значили большую роль в жизни славян, так как оповещали о начале нового ПриРодного сезона и прохождении ПредИдущего, давали возможность задать хорошее Начало и получить желаемый результат: собрать щедрый урожай, получить богатый приплод, построить дом и т. д.

д.

Такими календарными зимними, весенними, летними и осенними праздниками древних славян с важнейшими обрядами засева, сбора урожая и другими ритуалами являются и являлись:

- Весеннее равноденствие 19-25 марта – Комоедицы или Масленица, Великдень

- Летнее солнцестояние 19-25 июня – Купала

- Осеннее равноденствие 19-25 сентября – Радогощь

- Зимнее солнцестояние 19-25 декабря – Карачун

Описание этих древних языческих праздников и славянских обрядов или ритуалов, проводимых на Руси в эти и другие сильные дни при Движении Коло Года, вы можете прочитать в нашем .

Принесение треб как языческий обряд благодарности Родным Богам: что это такое

Отдельное внимание стоит уделить Требам Родным Богам перед проведением славянского обряда, в процессе проведения ритуала или наступлении календарного праздника в честь кого-либо из Покровителей. Подарки от чистого сердца и с душевной благодарностью Богам славянского Пантеона приносились обязательно – они могли быть любой цены, так как достаток каждой славянской семьи был разным, но должны были выражать почтение Роду и хранителям Яви, Нави и Прави.

Очень часто требы приносили на ПриРоде при совершении ритуальных языческих действий славянами и славлении того или иного Покровителя в его персональный праздник, а также при активации амулетов и . В наши дни сохранилось мало исконно древних славянских обрядов преподнесения треб и обращения к Богам, поэтому Ведуны и Волхвы советуют многим при проведении обряда просто общаться с Родными, как с Родичами – с искренностью и вежливостью, с пониманием важности своей роли как Потомка Земли Русской и Продолжателя Славянского Рода. Если просимое действительно важно и нужно, если вы имеете Право – Боги обязательно помогут и встанут на защиту.

Просмотры: 6 492

История и культура русского народа насчитывает уже много столетий. Все эти годы она беспрерывно обогащалась новыми явлениями и традициями, но продолжала хранить память об опыте и обычаях предков. Часто русские национальные обряды образуют собой довольно причудливое сочетание действий, обусловленных древними языческими верованиями, которые, тем не менее, гармонично соотносятся с христианскими православными канонами.

Большинство обрядов на Руси, так или иначе, связано с религией, а более древние, дохристианские традиции с мифологическим олицетворением стихий и природных явлений.

К наиболее известным и важным языческим обрядам, которые сохранились и после крещения Руси относят:

- Масленицу.

- День Ивана Купалы.

- Колядование.

- Ярилин день.

Все они, так или иначе, были связаны с архаичными представлениями славян о силах природы и чаще всего были привязаны к каким-то событиям, календарю или временам года.

Масленица

Издревле событие, наступавшее в день весеннего равноденствия, отмечалось широко и с размахом. Люди радовались приходу весны: не случайно символом этого праздника был блин – миниатюрное символическое солнце. Сама Масленица символизировала зиму. Считалось, что после обряда сожжения всю свою мощную энергию она передаст земле, обеспечив, тем самым, богатый урожай и защитив от стихийных бедствий.

День Ивана Купалы

Изначально праздник привязывался ко дню летнего солнцестояния, но само название, дошедшее до наших дней, получил уже в христианскую эпоху по имени Иоанна Крестителя. Этот эпитет на греческом звучит как «купатель», «погружатель», что вполне соответствует сути празднования – ритуальному омовению в открытом водоеме. Этот праздник очень наглядно демонстрирует причудливое совмещение христианских религиозных традиций с языческими, архаичными верованиями и обрядами.

Этот эпитет на греческом звучит как «купатель», «погружатель», что вполне соответствует сути празднования – ритуальному омовению в открытом водоеме. Этот праздник очень наглядно демонстрирует причудливое совмещение христианских религиозных традиций с языческими, архаичными верованиями и обрядами.

Одной из главных традиций на Ивана Купалу являются прыжки через костёр. Считалось, что это способствует очищению, уберегает от хворей и позволяет защититься от злых духов. Очень важно было в ночь на Ивана Купалу искупаться в реке или озере, поскольку вода считалась очищенной от всякой нечисти и приобретающей некие волшебные свойства.

Ярилин день

Опять же в изначально языческий праздник, посвященный богу солнца – Яриле, с принятием христианства были добавлены некие мотивы о борьбе святых с языческим божеством.

В этот день древние славяне обращались к Яриле за помощью, чтобы он обеспечил посевы солнечным светом и защитил от затопления. Важный обряд, проходивший в этот день, носил название «Отмыкание земли». Непременно нужно было искупаться в росе, т.к. считалось, что она в этот день обладает целебными и чудодейственными свойствами.

Непременно нужно было искупаться в росе, т.к. считалось, что она в этот день обладает целебными и чудодейственными свойствами.

Колядование

Этот обряд, как правило, был приурочен к святкам и представлял собой обход всех домом в деревне группой молодых людей и девушек, которые исполняли шуточные песни или благожелания в адрес хозяев, получая за это ритуальное вознаграждение. Древнерусские землепашцы были уверены, что участие в святочных обрядах удваивает энергию плодородия и способствует увеличению урожайных сборов, приплоду у скота и обеспечивает общее благополучие в подворье.

С принятием православия появилось значительное количество религиозных обрядов, связанных с наступлением в жизни человека тех или иных важных этапов. Среди основных можно выделить:

- Крещение.

- Свадебные обряды.

- Погребальные обряды.

Крещение

Обряд крещения означал духовное рождение человека и его принадлежность к христианской религии. Ребёнка необходимо было покрестить на первом году жизни. Для каждого младенца назначались крестные родители, которые преподносили ребёнку икону его покровителя и православный нательный крестик. Называли новорожденного в соответствии с именем святого, упоминаемого в святцах.

Для каждого младенца назначались крестные родители, которые преподносили ребёнку икону его покровителя и православный нательный крестик. Называли новорожденного в соответствии с именем святого, упоминаемого в святцах.

К выбору крёстных относились очень ответственно: считалось, что они отвечают за ребенка и должны подавать ему достойный пример в такой же степени, как и биологические родители. После совершения обряда в церкви, устраивалось праздничное и щедрое застолье с присутствием всех близких новокрещёному младенцу людей.

Свадебные обряды

Для свадеб на Руси старались отводить определённые периоды в календарном году. Нельзя было жениться во время больших постов. Кроме того, редко играли свадьбы в период наиболее интенсивных сельскохозяйственных работ.

К основным свадебным обрядам относили:

- Сватовство.

- Смотрины и погляд.

- Сговор.

- Свадебный поезд.

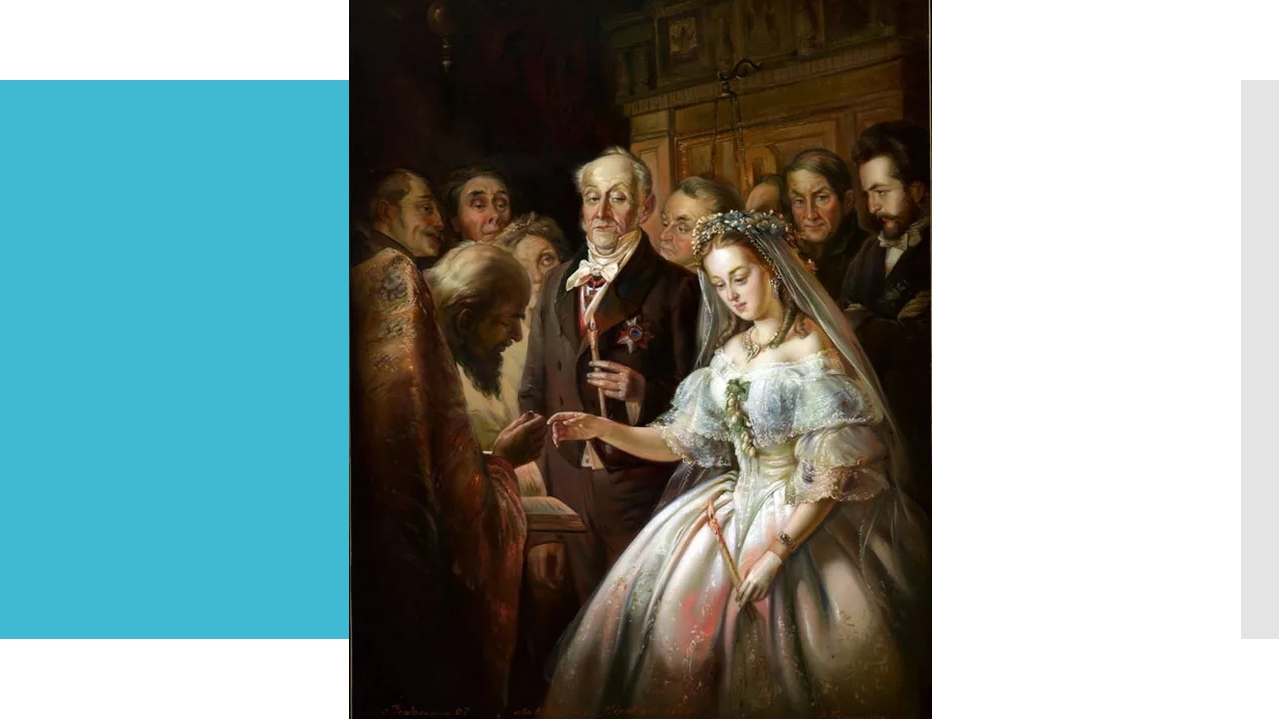

- Венчание.

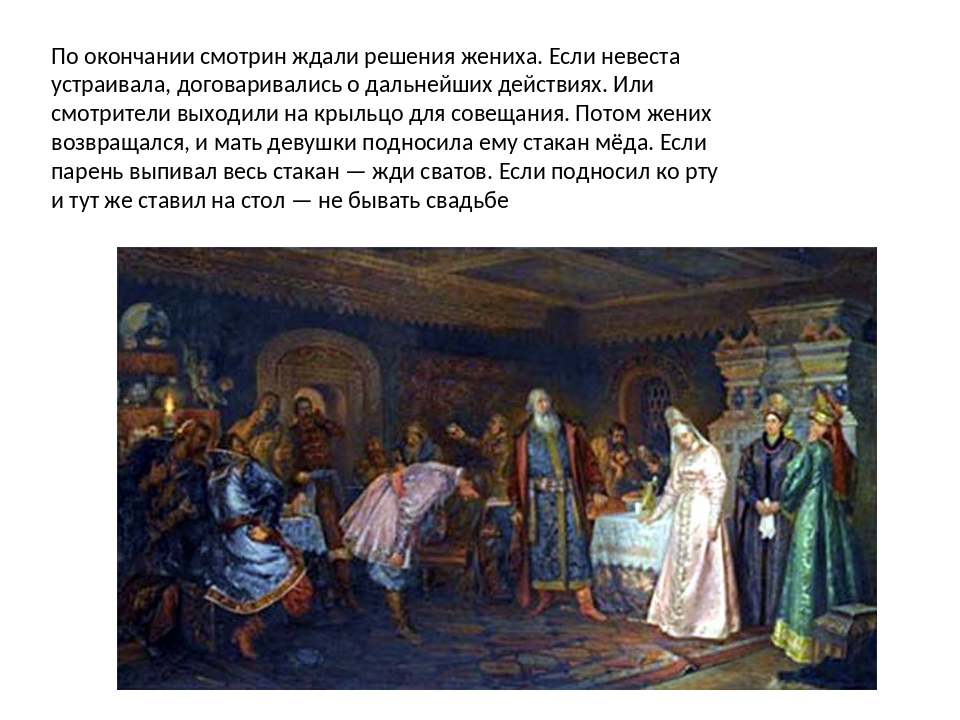

Без сватовства не обходилась ни одна свадьба. Это был важнейший этап, на котором семейство жениха принимало решение о том стоит ли уговорить отдать замуж за своего сына приглянувшуюся девушку. Причём, очень часто на этом этапе, мнением самих потенциальных молодоженов даже не интересовались, а увидеть друг друга жених с невестой могли разве что только на смотринах.

Это был важнейший этап, на котором семейство жениха принимало решение о том стоит ли уговорить отдать замуж за своего сына приглянувшуюся девушку. Причём, очень часто на этом этапе, мнением самих потенциальных молодоженов даже не интересовались, а увидеть друг друга жених с невестой могли разве что только на смотринах.

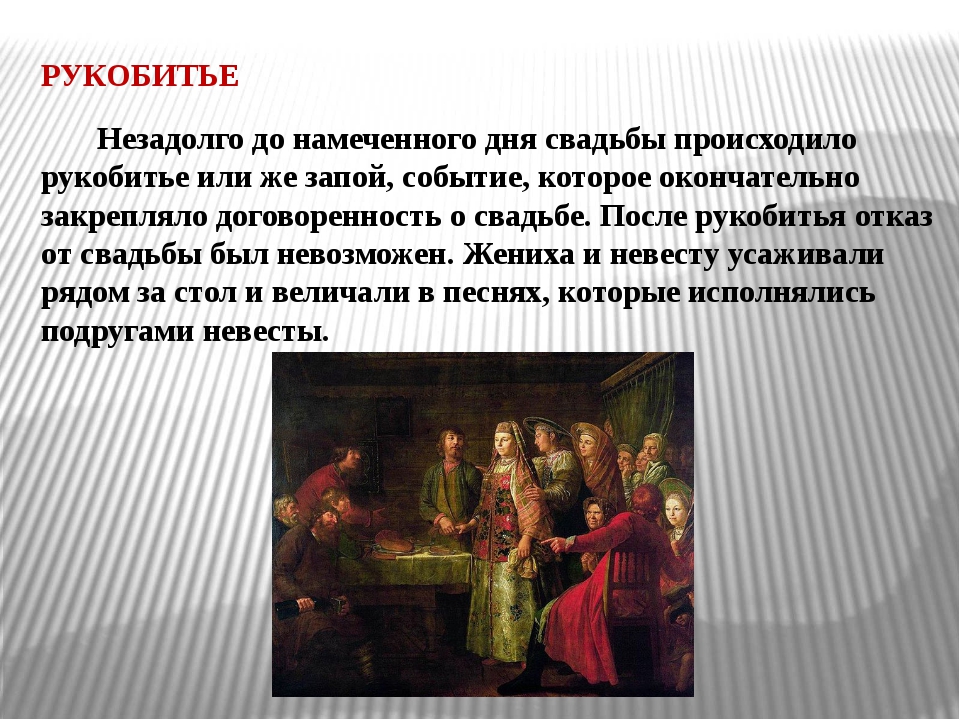

Если обе стороны всё устраивало, происходил свадебный сговор, в ходе которого, главы семейств, в прямом смысле, били друг другу по рукам, символически обозначая тем самым достижение принципиального согласия на брак между своими детьми. Во время сговора обсуждалась дата венчания, приглашенные гости, а также иные организационные вопросы.

Отказаться от заключения брака после сговора – означало опозорить себя и своего потенциального супруга. В случае отказа, «потерпевшая» сторона, была в праве потребовать возместить ей все убытки, связанные с этим действием.

В день венчания собирался свадебный поезд, представлявший собой нарядные брички, повозки или сани, во главе которого находился дружка жениха распоряжавшийся на маршруте.

Наконец, самым главным свадебным обрядом было венчание. После свершения таинства, в доме жениха молодых ждали родители, встречали их хлебом-солью и закатывали щедрый и весёлый свадебный пир.

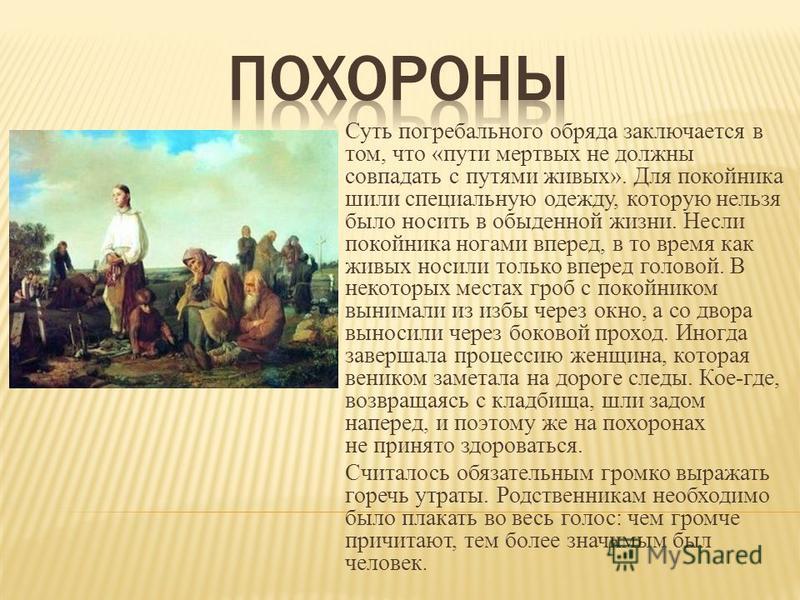

Погребальные обряды

Главным смыслом всех обрядов, связанных с погребением усопшего, было желание облегчить ему переход из этого мира в царство Божие. Отпевание не могло быть совершено, если человек был не крещеным, совершил грех самоубийства или в течение года перед смертью не исповедовался или не причащался. На усопшего одевали нательный крест, облачали в чистые одежды и укрывали погребальным покрывалом. Музыка считалась неуместной, также как и цветы.

Считалось, что главное в этот день – молитва о прощении грехов усопшего. После предания земле покойного, родственники организовывали поминальную трапезу, которая сопровождалась соответствующими молитвами. Приносить еду на погост считалось недопустимым. По традиции продукты приносили в церковь и угощали прихожан. На 3, 9 и 40 день в церкви заказывалась поминальная панихида. Всё это время родственники скорбели по усопшему, одевались в платья темных оттенков

Всё это время родственники скорбели по усопшему, одевались в платья темных оттенков

Многовековые обряды на Руси своими корнями уходят глубоко в пору язычества, которое даже после принятия христианства не смогло окончательно исчезнуть и еще долгое время продолжало негласно существовать. Удивительный факт: многие из тех языческих обрядов живы и по сегодняшний день, как одна из неотъемлемых частей богатой русской культуры и истории.

Какие же духовные традиции дошли до наших времен и продолжают передаваться от поколения к поколению?

С чем связано появление самых первых обрядов на Руси?

Как появлялись обряды

Самые важные и наиболее древние русские обряды неразрывно связаны с силами природы, с мифологическими олицетворениями стихий и могущественных природных сил. Не следует забывать, что основой жизни простого смертного крестьянина являлся тяжкий труд земледельца, а, следовательно, и большинство старорусских обрядов, в первую очередь, было связано с умилостивлением природы и существующих в ней сил.

Для каждого времени года существовала своя совокупность обрядов и ритуалов, направленных на получение щедрого урожая, на привлечение дождя или обильного снега, на укрощение нечистых сил, на защиту скота или получение от него здорового потомства и т. д. Отсюда, кстати, и начинает прослеживаться взаимосвязь первых обрядов с существующим тогда календарем. Этот негласный календарь брал свое начало в декабрьскую пору, когда солнце «поворачивалось на лето», и заканчивался глубокой осенью – с окончанием земледельческих работ и сбора урожая.

Обряды на Руси и их взаимосвязь с Церковью

Дошедшие до нашего времени древнерусские обряды связаны не только с плотно укоренившимся язычеством, но и с принятым на тот момент христианством. К примеру, среди важнейших из таинств, признаваемых всеми религиями, по сегодняшний день считаются крещение и причащение.

Обращаясь к церковному календарю, можно заметить, что практически все православные праздники связаны с теми или иными ритуальными деяниями. В качестве примера здесь можно привести Рождество Христово, Крещение и Вознесение Господне, которые и поныне сопровождаются проведением символичных церемоний.

В качестве примера здесь можно привести Рождество Христово, Крещение и Вознесение Господне, которые и поныне сопровождаются проведением символичных церемоний.

Колядование – своеобразный ритуал, приуроченный к святкам (т. е. к периоду двенадцати праздничных дней у славян, именуемому «от звезды и до воды»), во время которого участники обряда обходили дома, исполняли песни, «колядки» и всевозможные приговоры в адрес их хозяев, за что получали от них специальное угощение.

В ту пору было принято считать, что в период святок солнце набирает энергию, чтобы вскоре пробудить землю и оживить матушку-природу. В частности, древнерусские земледельцы были убеждены, что участвуя в святочных играх, сопровождающихся различными забавами и вкусными угощениями, люди удваивают пробуждающуюся энергию плодородия и, тем самым, способствуют получению щедрого урожая.

Масленица

Этот праздник исстари отмечался славянскими народами в конце мартовских дней, в период вешнего равноденствия. Традиционным блюдом этого древнего праздника были блины, олицетворяющие золотой диск небесного светила.

Традиционным блюдом этого древнего праздника были блины, олицетворяющие золотой диск небесного светила.

Кроме этого, непременным атрибутом масленичных гуляний было чучело самой Масленицы, которое жгли, закапывали или, разорвав на части, разбрасывали по пашням. Это чучело, наряженное в женскую одежду, символизировало окончание зимних дней и наступление долгожданной весны. После ритуального погребения или сожжения Масленица должна была передать свою могущественную энергию полям, подарив им плодородие и защитив от коварства стихий.

Весенние обряды

С приходом весны начиналась новая пора ритуальных деяний, также направленных на умилостивление сил природы и защиту от разрушительных стихий и гнева языческих божеств. Многие весенние обряды древней руси дошли и до наших дней. К примеру, ярким тому подтверждением служит традиция расписывать куриные яйца, без которых сейчас не обходится такой важный религиозный праздник, как Пасха.

Изначально расписное яйцо само по себе являлось самостоятельным атрибутом многих старинных обрядов (приблизительно с Х века). Еще много столетий назад считалось, что он обладает чудодейственными свойствами – к примеру, им можно было излечить больного человека и даже погасить пламя, разгоревшееся после удара молнии.

Еще много столетий назад считалось, что он обладает чудодейственными свойствами – к примеру, им можно было излечить больного человека и даже погасить пламя, разгоревшееся после удара молнии.

Также по весне непременно осуществлялись всевозможные земледельческие ритуалы, связанные с укрощением нечисти, помышлявшей в местных водоемах. В тот период на пашнях уже появлялись первые всходы, и все, чего опасались землепашцы на этом отрезке времени – это коварства русалок и кикимор, способных пробудить воду, затопить посевы и оставить население без урожая. Чтобы выманить нечисть из омутов, на берегах рек устраивали хороводы, шумные гуляния и пляски, жгли костры и пели песни.

Ярилин день

В ожидании щедрого урожая требовалось не только защитить первые посевы от затопления, но и обеспечить их достаточным количеством солнечного света. С этой целью славяне обращались к Ярилу – богу восходящего (вешнего) солнца. Он же считался божеством, покровительствующим животным и растениям, богом любви, храбрости и силы.

На Ярилин день проводили очень важный обряд – «отмыкание землиОтмыкание земли» (или, как его еще называли заРОД т.е. обряд, связанный с зарождением). Непременной частью обрядов на Ярилу являлось умывание, а если говорить точнее, то и вовсе – купание в утренней росе. Издавна считалось, что роса, выпавшая на Ярилин день, обладает чудодейственными, целебными свойствами.

Иван Купала

Описывая самые известные старинные русские обряды и обычаи, нельзя обойти стороной и всем известный праздник – день Ивана Купалы. Под этим именем в мифологии славян фигурирует могущественное божество, тесно связанное с поклонением Солнцу. Любопытно, что изначально этот праздник был привязан к летнему солнцестоянию, но по мере укоренения христианства его стали связывать со днем рождества Иоанна Крестителя.

По ритуальному наполнению ночь на Ивана Купалу превосходит день, поскольку все гуляния и ритуальные деяния осуществлялись преимущественно в темное время суток. По настоящее время этот день является общенациональным и церковным праздникам во многих странах мира.

Символом данного праздника во все времена являлись цветы иван-да-марья, из которых плели венки, использующиеся для гаданий. Венки с зажженными свечами незамужние девушки пускали по воде, чтобы с их помощью определить свою дальнейшую жизнь в супружестве. Считалось дурной приметой, если венок тонул – это говорило об измене в отношениях между незамужней девушкой и ее избранником («Венок утонул – милый обманул»).

Согласно старинным поверьям в ночь на Ивана Купалу распускаются цветы папоротника, указывающие верное направление к старинным кладам и несметным сокровищам, однако отыскать их, как и открыть местонахождение богатств, считалось почти невыполнимой задачей для простого смертного.

Непременной частью обрядов в ночь этого праздника являлись хороводы и прыжки через распаленный костер, который, согласно поверьям, способствовал очищению души и защищал от болезней, колдовских чар и дурного глаза.

Прочие обряды

Другие, менее известные старорусские обряды приходились на время сбора урожая и началу его переработки. В этот период наиболее важными считались такие праздники, как:

В этот период наиболее важными считались такие праздники, как:

ритуальный период «первых плодов», приходившийся на первые недели августа, когда пожинали первый урожай;

сезон «бабьего лета», в период которого собранный урожай ссыпали в закрома;

время прядения льна, приходившееся на октябрь.

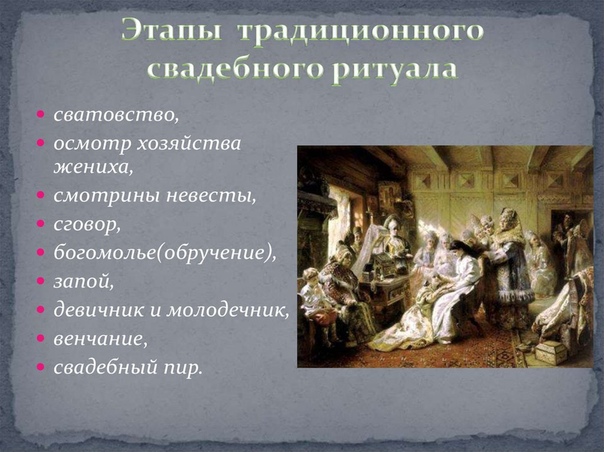

С давних пор именно свадьба считается самым важным событием в жизни. Наши предки создавали семью, придерживаясь традиций и строго соблюдая особые правила. Отголоски свадебных обрядовых традиций Руси присутствуют и в современном бракосочетании.

Традиции свадебных обрядов славян насчитывают не один век: наши предки крайне внимательно следили за соблюдением правил. Создание семьи было сакральным и наполненным смыслом действием, которое в среднем занимало три дня. С того времени до нас дошли свадебные приметы и суеверия , на Руси передающиеся из поколения в поколение.

Свадебные обряды древних славян

Для наших предков свадебный обряд был крайне важным событием: к созданию новой семьи подходили крайне ответственно, надеясь на помощь Богов и судьбы. Само слово «свадьба» состоит из трех частей: «сва»-небо, «д»-деяние на земле и «ба»-благословленное Богами. Получается, что исторически слово «свадьба» расшифровывается как «земное деяние, благословленное Богами». Из этого знания и исходили древние свадебные обряды.

Само слово «свадьба» состоит из трех частей: «сва»-небо, «д»-деяние на земле и «ба»-благословленное Богами. Получается, что исторически слово «свадьба» расшифровывается как «земное деяние, благословленное Богами». Из этого знания и исходили древние свадебные обряды.

Вступление в семейную жизнь в первую очередь всегда направлено на продолжение здорового и сильного рода. Именно поэтому древние славяне накладывали несколько ограничений и запретов на создание новой пары:

- возраст жениха должен быть не меньше 21 года;

- возраст невесты — не меньше 16 лет;

- род жениха и род невесты не должны быть близки кровно.

Вопреки существующему мнению, и жениха, и невесту редко выдавали замуж или женили против их воли: считалось, что Боги и сама жизнь помогают новой паре найти друг друга в особом, гармоничном состоянии.

В наше время достижению гармонии тоже уделяется много внимания: к примеру, все больше людей начинают использовать специальные медитации для привлечения любви . Наши предки лучшим способом гармоничного слияния с ритмами матери-природы считали танец.

Наши предки лучшим способом гармоничного слияния с ритмами матери-природы считали танец.

В день Перуна или в праздник Ивана Купалы молодые люди, желающие встретить свою судьбу, собирались в два хоровода: мужчины вели круг «посолонь» — по ходу солнца, а девушки — «противосолонь». Таким образом оба хоровода шли спинами друг к другу.

В момент сближения танцующих столкнувшихся спинами парня и девушку выводили из хоровода: считалось, что их свели Боги. Впоследствии, если девушка и парень были любы друг другу, устраивались смотрины, родители знакомились между собой, и, если все было в порядке, назначалась дата свадьбы.

Считалось, что в день бракосочетания невеста умирала для своего рода и его духов-хранителей, чтобы возродиться в роду жениха. Этой перемене придавалось особое значение.

В первую очередь, о символической смерти невесты для своего рода говорил свадебный наряд: у наших предков было принято красное свадебное платье с белым покрывалом вместо нынешней полупрозрачной фаты.

Красный и белый на Руси были цветами траура, а плотное покрывало, которым полностью закрывали лицо невесты, символизировало ее нахождение в мире мертвых. Снять его можно было только во время свадебного пира, когда благословение Богов над молодыми уже было совершено.

Подготовка к свадебному дню как для жениха, так и для невесты начиналась накануне вечером: подруги невесты вместе с ней отправлялись в баню для ритуального омовения. Под горькие песни и слезы девушку омывали водой из трех ведер, символически указывая на ее присутствие между тремя мирами: Яви, Нави и Прави. Невеста и сама должна была плакать как можно больше, чтобы получить прощение духов своего рода, которых она покидает.

Утром дня свадьбы жених присылал невесте подарок, означающий верность его намерений: шкатулку с гребнем, лентами и сладостями. С момента получения подарка невесту начинали переодевать и готовить к обряду бракосочетания. Во время одевания и причесывания подруги также распевали самые печальные песни, а невеста должна была плакать еще больше, чем накануне: считалось, что чем больше слез будет пролито до свадьбы, тем меньше их прольется во время супружеской жизни.

Тем временем в доме жениха собирался так называемый свадебный поезд: повозки, в которых сам жених и его дружина отправлялись за невестой с дарами ее подругам и родителям. Чем богаче семья жениха, тем длиннее должен быть поезд. Когда все приготовления завершались, поезд отправлялся к дому невесты под пение и танцы.

По прибытию родственники невесты проверяли намерения жениха вопросами и шуточными заданиями. Эта традиция сохранилась и в наше время, превратившись в «выкуп» невесты.

После того, как жених прошел все проверки и получал возможность увидеть невесту, свадебный поезд вместе с молодыми, дружиной и родственниками направлялся на капище. Ехали на него всегда долгой дорогой, закрыв лицо невесты плотным покрывалом: считалось, что в это время будущая жена наполовину находится в мире Нави, и видеть ее «полностью живым» людям было нельзя.

По приезду на капище ожидающий молодых волхв проводил обряд благословения союза, тем самым подтверждая лад в паре и скрепляя клятву молодых перед Богами. С этого момента жених и невеста считались семьей.

С этого момента жених и невеста считались семьей.

После обряда все гости во главе с семейной парой отправлялись на пир в честь свадьбы, который мог длится до семи дней с перерывами. Во время угощения молодые получали подарки, а также многократно одаривали своих гостей поясами, куколками-оберегами и монетами.

Кроме того, в течение полугода семейной жизни новая семья, оценив подарок каждого гостя, должна была нанести ответный визит и подарить так называемый «отдарок» — ответный дар, стоимостью превышающий подарок гостя. Этим молодая семья показывала, что подарок гостя пошел впрок, увеличив их благосостояние.

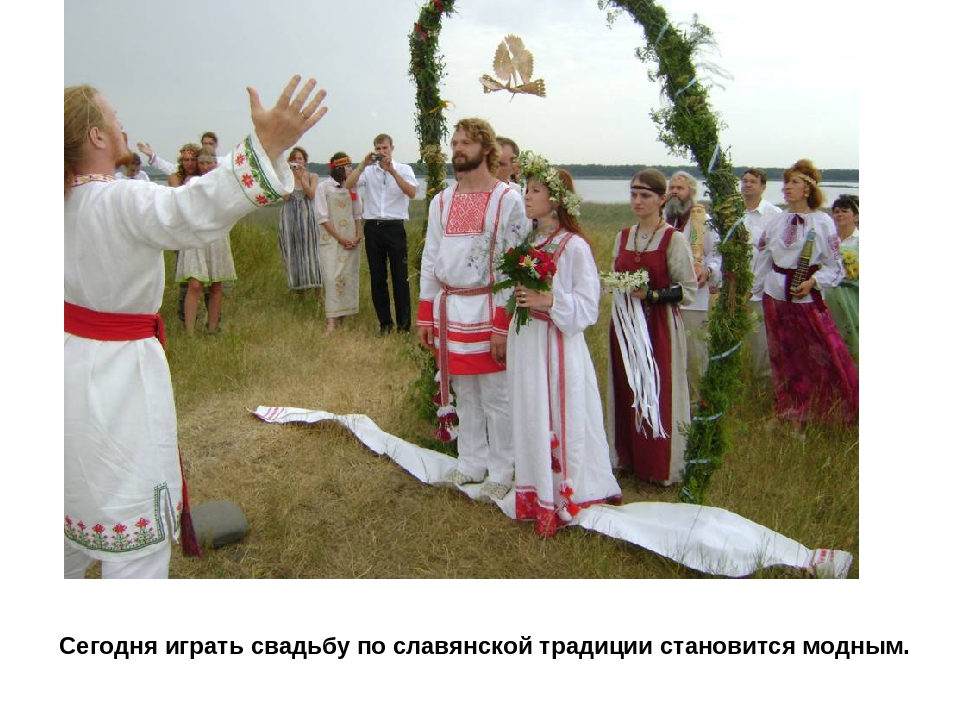

Со временем непоколебимые свадебные традиции претерпели некоторые изменения, вызванные переселениями и войнами. Изменения прижились и принесли нам память о русских народных свадебных обрядах.

Русские народные свадебные обряды

С появлением христианства на Руси свадебные обряды изменились коренным образом. За несколько десятилетий обряд благословения Богов на капище перешел в обряд венчания в церкви. Люди не сразу приняли новый уклад, и это прямым образом сказалось на проведении такого важного события, как свадьба.

Люди не сразу приняли новый уклад, и это прямым образом сказалось на проведении такого важного события, как свадьба.

Поскольку без венчания в церкви брачный союз не считался действительным, свадебный обряд состоял из двух частей: венчание в церкви и обрядовая часть, пир. «Волхование» не поощрялось высшими церковными чинами, но некоторое время церковнослужители участвовали в «невенчальной» свадебной части.

Так же, как и у древних славян, в традиции русской народной свадьбы долгое время сохранялись традиционные обычаи: сватовство, смотрины и сговор. На общих смотринах, проходивших на гуляньях, семья жениха присматривала невесту, справляясь о ней и ее семье.

Найдя девушку подходящего возраста и статуса, родственники жениха засылали сватов в семью невесты. Сваты могли приходить до трех раз: первый — заявить о намерениях семьи жениха, второй — присмотреться к семье невесты, и третий — получить согласие.

В случае удачного сватовства назначались смотрины: семья невесты приезжала в дом жениха и осматривала хозяйство, делая вывод: хорошо ли будет жить здесь их дочери. Если все было в порядке и соответствовало их ожиданиям, родители невесты принимали приглашение разделить трапезу с семьей жениха. В случае отказа сватовство прекращалось.

Если все было в порядке и соответствовало их ожиданиям, родители невесты принимали приглашение разделить трапезу с семьей жениха. В случае отказа сватовство прекращалось.

Если и этап смотрин оказывался успешным, то родители жениха приезжали с ответным визитом: они лично знакомились с невестой, наблюдали за ее умением вести хозяйство и общались с ней. Если в итоге они не разочаровывались в девушке, то к невесте привозили жениха.

Девушка должна была показаться во всех своих нарядах, показать, насколько она хороша как хозяйка и собеседница. Жених тоже должен был показать свои лучшие качества: в вечер «третьих смотрин» невеста в большинстве случаев имела право отказаться от жениха.

Если молодые смогли понравиться друг другу и не возражали против свадьбы, их родители начинали обсуждать материальные затраты на свадьбу своих детей, размер приданого невесты и подарки от семьи жениха. Эта часть называлась «рукобитием», потому что, договорившись обо всем, отец невесты и отец жениха «били руки», то есть скрепляли договор рукопожатием.

После завершения договора начиналась подготовка к свадьбе, которая могла продолжаться до месяца.

В день свадьбы подруги невесты одевали ее в подвенечный наряд под причитания о ее девичьей веселой жизни. Невеста должна была постоянно плакать, провожая свое девичество. Тем временем жених с друзьями приезжал к дому невесты, готовясь выкупать свою будущую жену у ее семьи и подруг.

После удачного выкупа и символических испытаний жениха молодые ехали в церковь: жених с друзьями отправлялся шумно и с песнями, а невеста — отдельно, долгой дорогой, не привлекая к себе особого внимания. Жених непременно должен был прибыть к церкви первым: таким способом будущая жена избегала клейма «брошенной невесты».

Во время венчания невесту и жениха ставили на расстеленную белую ткань, осыпанную монетами и хмелем. Также гости внимательно следили за венчальными свечами: считалось, что кто выше свою свечу держит, тот и в семье главенствовать будет.

После завершения венчания молодые должны были задуть свечи одновременно, чтобы умереть в один день. Погашенные свечи следовало хранить всю жизнь, оберегать от повреждений и зажигать ненадолго только во время появления первого ребенка.

Погашенные свечи следовало хранить всю жизнь, оберегать от повреждений и зажигать ненадолго только во время появления первого ребенка.

После венчального обряда создание семьи считалось законным, и далее следовал пир, на котором в значительной степени проявлялись обрядовые действия древних славян.

Этот обычай существовал долгое время, пока не видоизменился в современные свадебные традиции, которые все же сохранили многие обрядовые моменты старинных свадеб.

Старинные свадебные обряды

Многие люди в наше время даже не догадываются о том, какое сакральное значение имеют ставшие привычными моменты любой свадьбы. Вместо аутентичного обряда на капище или венчания в церкви, долгое время являющегося обязательным, теперь происходит государственная регистрация брака с последующим банкетом. Казалось бы, что в этом осталось от древнего уклада? Оказывается, очень многое.

Традиция обмена кольцами. Обмен кольцами существует очень долгое время: еще наши предки надевали друг другу кольцо в знак соединения перед Богами на небе и на земле. Только в отличие от современного обычая носить обручальное кольцо на правой руке, раньше его надевали на безымянный палец левой руки — ближней к сердцу.

Только в отличие от современного обычая носить обручальное кольцо на правой руке, раньше его надевали на безымянный палец левой руки — ближней к сердцу.

До крещения Руси восточные славяне поклонялись многочисленным языческим божествам. Их религия и мифология оставляли свой отпечаток и на повседневном быте. Славяне практиковали большое число обрядов и ритуалов, так или иначе связанных с пантеоном божеств или духами предков.

История славянских языческих обрядов

Древние языческие традиции дохристианской Руси имели религиозные корни. У восточных славян был собственный пантеон. Он включал в себя множество божеств, которых в целом можно описать как могущественных духов природы. и обычаи славян соответствовали культам этих существ.

Другим важным мерилом народных привычек был календарь. Языческие традиции дохристианской Руси чаще всего соотносились с определенной датой. Это мог быть праздник или день поклонения какому-нибудь божеству. Подобный календарь составлялся на протяжении многих поколений. Постепенно он стал соответствовать хозяйственным циклам, по которым жили крестьяне Руси.

Постепенно он стал соответствовать хозяйственным циклам, по которым жили крестьяне Руси.

Когда в 988 году великий князь Владимир Святославович крестил свою страну, население стало понемногу забывать о своих прежних языческих обрядах. Конечно, этот процесс христианизации шел гладко далеко не везде. Часто люди защищали свою прежнюю веру с оружием в руках. Тем не менее уже к XII веку язычество стало уделом маргиналов и изгоев. С другой стороны, некоторые прежние праздники и обряды смогли ужиться с христианством и принять новую форму.

Имянаречение

Какими были языческие обряды и ритуалы и чем они могут помочь? Славяне придавали им глубокий практический смысл. Обряды окружали каждого жителя Руси всю его жизнь вне зависимости от того к какому племенному союзу он принадлежал.

Любой новорожденный сразу после своего появления на свет проходил через ритуал имянаречения. Для язычников выбор того, как назвать своего ребенка, был жизненно важным. От имени зависела дальнейшая судьба человека, поэтому родители могли определяться с вариантом на протяжении довольно долгого времени. У данного обряда был и другой смысл. Имя устанавливало связь человека с его семьей. Часто по нему можно было определить, откуда славянин родом.

У данного обряда был и другой смысл. Имя устанавливало связь человека с его семьей. Часто по нему можно было определить, откуда славянин родом.

Языческие традиции дохристианской Руси всегда имели религиозную подоплеку. Поэтому принятие имени новорожденным не могло состояться без участия волхва. Эти колдуны, согласно верованиям славян, могли общаться с духами. Именно они закрепляли выбор родителей, как бы «согласовывая» его с божествами языческого пантеона. Кроме всего прочего, имянаречение окончательно делало новорожденного посвященным в древнеславянскую веру.

Раскрещивание

Имянаречение было первым обязательным обрядом, через который проходил каждый член славянского рода. Но этот ритуал являлся далеко не последним и не единственным. Какие еще были языческие традиции дохристианской Руси? Кратко говоря, раз все они были основаны на религиозных убеждениях, значит, существовал еще один обряд, который позволял человеку вернуться в лоно родной веры. Этот ритуал историки назвали раскрещиванием.

Действительно, у славян была предусмотрена возможность отказаться от христианства и вернуться к религии предков. Для того чтобы очиститься от чуждой веры, необходимо было отправиться на капище. Так называлась часть языческого храма, предназначенная для проведения обряда. Эти места скрывались в самых глухих лесах Руси или небольших рощах в степной полосе. Считалось, что здесь, вдали от цивилизации и больших поселений, связь волхвов с божествами особенно сильна.

Человек, желавший отречься от новой греческой иноземной веры, должен был привести с собой три свидетеля. Этого требовали языческие традиции дохристианской Руси. 6 класс в школе, согласно стандартной программе, поверхностно изучает как раз реалии того времени. Славянин вставал на колени, а волхв читал заклинание — обращение к духам и божествам с просьбой очистить заблудшего соплеменника от скверны. В конце обряда необходимо было обязательно искупаться в близлежащей реке (или отправиться в баню), чтобы завершить ритуал по всем правилам. Таковы были тогдашние традиции и обряды. Языческая вера, духи, священные места — все это имело большое значение для каждого славянина. Поэтому раскрещивание было частым явлением в X-XI вв. Тогда люди так выражали протест против официальной государственной киевской политики, направленной на замену язычества православным христианством.

Таковы были тогдашние традиции и обряды. Языческая вера, духи, священные места — все это имело большое значение для каждого славянина. Поэтому раскрещивание было частым явлением в X-XI вв. Тогда люди так выражали протест против официальной государственной киевской политики, направленной на замену язычества православным христианством.

Свадьба

У древних славян на Руси свадьба считалась событием, которое окончательно подтверждало вступление молодого человека или девушки во взрослую жизнь. Более того, бездетная жизнь была признаком неполноценности, ведь в таком случае мужчина или женщина не продолжали свой род. К таким родственникам старшие относились с неприкрытым осуждением.

Языческие традиции дохристианской Руси отличались друг от друга в некоторых деталях в зависимости от региона и племенного союза. Тем не менее везде важным свадебным атрибутом были песни. Их исполняли прямо под окнами дома, в котором должны были начать жить молодожены. На праздничном столе обязательно лежали калачи, пряники, яйца, пиво и вино. Главным угощением был свадебный каравай, который, кроме всего прочего, был символом изобилия и богатства будущей семьи. Поэтому пекли его с особенным размахом. Длительный свадебный обряд начинался со сватовства. В конце жених обязательно должен был выплатить отцу невесты выкуп.

Главным угощением был свадебный каравай, который, кроме всего прочего, был символом изобилия и богатства будущей семьи. Поэтому пекли его с особенным размахом. Длительный свадебный обряд начинался со сватовства. В конце жених обязательно должен был выплатить отцу невесты выкуп.

Новоселье

Каждая молодая семья переезжала в собственную избу. Выбор жилья у древних славян был важным ритуалом. Тогдашняя мифология включала в себя множество злобных существ, умевших наводить порчу на избу. Поэтому место для дома выбиралось с особой тщательностью. Для этого использовалась магическая ворожба. Весь ритуал можно назвать ритуалом новоселья, без которого невозможно было представить начало полноценной жизни только что появившейся семьи.

Христианская культура и языческие традиции Руси со временем тесно переплелись друг с другом. Поэтому можно с уверенностью сказать, что некоторые прежние обряды просуществовали в глубинке и провинции вплоть до XIX столетия. Существовало несколько способов определить, подходит ли участок для строительства избы. На нем могли на ночь оставить горшок с пауком внутри. Если членистоногое плело паутину, значит, место подходило. Также безопасность проверялась с помощью коров. Делалось это следующим образом. Животное выпускалось на просторный участок. Место, куда ложилась корова, и считали счастливым для новой избы.

На нем могли на ночь оставить горшок с пауком внутри. Если членистоногое плело паутину, значит, место подходило. Также безопасность проверялась с помощью коров. Делалось это следующим образом. Животное выпускалось на просторный участок. Место, куда ложилась корова, и считали счастливым для новой избы.

Колядование

У славян была отдельная группа так называемых обходных обрядов. Самым известным из них считалось колядование. Этот ритуал проводился ежегодно вместе с началом нового годового цикла. Некоторые языческие праздники праздники на Руси) пережили христианизацию страны. Таким было и колядование. Оно сохранило многие черты прежнего языческого обряда, хотя его стали приурочивать к православному сочельнику.

Но еще самые древние славяне имели обычай в этот день собираться небольшими группами, начинавшими обход родного поселения в поисках гостинцев. В таких сборищах, как правило, принимали участие только молодые люди. Помимо всего прочего, это было еще и увеселительное празднество. Колядовщики рядились в скоморошные костюмы и обходили соседские дома, возвещая их хозяев о наступающем празднике нового рождения Солнца. Эта метафора означала конец старого годового цикла. Рядились обычно в диких зверей или потешные костюмы.

Колядовщики рядились в скоморошные костюмы и обходили соседские дома, возвещая их хозяев о наступающем празднике нового рождения Солнца. Эта метафора означала конец старого годового цикла. Рядились обычно в диких зверей или потешные костюмы.

Калинов мост

Ключевым в языческой культуре был обряд погребения. Он завершал земную жизнь человека, а его родственники, таким образом, прощались с усопшим. В зависимости от региона, сущность похорон у славян менялась. Чаще всего человека хоронили в гробу, в который, кроме тела, клали личные вещи умершего, чтобы они могли послужить ему в загробной жизни. Однако у племенных союзов кривичей и вятичей, напротив, было распространено ритуальное сжигание усопшего на костре.

Культура дохристианской Руси основывалась на многочисленных мифологических сюжетах. Например, похороны проводились согласно поверью о Калиновом мосте (или Звездном мосте). В славянской мифологии так назывался путь из мира живых в мир усопших, который душа человека проходила после его смерти. Мост становился непреодолимым для убийц, преступников, обманщиков и насильников.

Мост становился непреодолимым для убийц, преступников, обманщиков и насильников.

Похоронная процессия проходила длинный путь, который символизировал путешествие души усопшего в загробный мир. Далее тело клали на краду. Так назывался погребальный костер. Его заполоняли ветками и соломой. Покойника наряжали в белые одежды. Кроме него, сжигали еще и различные дары, в том числе поминальные кушанья. Тело обязательно должно было лежать ногами по направлению на запад. Костер поджигал жрец или старейшина рода.

Тризна

Перечисляя, какие были языческие традиции в дохристианской Руси, нельзя не упомянуть о тризне. Так называлась вторая часть похорон. Она состояла из поминального пиршества, сопровождающегося плясками, играми и состязаниями. Также практиковались жертвоприношения и к духам предков. Они помогали найти утешение оставшимся в живых.

Особенно торжественной была тризна в случае похорон воинов, защищавших свои родные земли от врагов и иноземцев. Многие дохристианские славянские традиции, обряды и обычаи основывались на культе силы. Поэтому воины пользовались в этом языческом обществе особенным уважением как обычных жителей, так и волхвов, умевших общаться с духами предков. Во время тризны прославлялись подвиги и мужества богатырей и витязей.

Поэтому воины пользовались в этом языческом обществе особенным уважением как обычных жителей, так и волхвов, умевших общаться с духами предков. Во время тризны прославлялись подвиги и мужества богатырей и витязей.

Гадания

Многочисленными и разнообразными были древнеславянские гадания. Христианская культура и языческие традиции, перемешавшись между собой в X-XI вв., оставили сегодня немало обрядов и обычаев этого рода. Но в то же время немало гаданий жителей Руси были утеряны и позабыты. Часть из них была спасена в народной памяти благодаря тщательной работе фольклористов нескольких последних десятилетий.

Гадания основывались на почитании славян многоликого природного мира — деревьев, камней, воды, огня, дождя, солнца, ветра и т. д. Другие подобные ритуалы, необходимые для того, чтобы узнать свое будущее, проводились в качестве обращения к духам умерших предков. Постепенно сложился уникальный основанный на природных циклах, по которому сверялись, когда лучше всего идти гадать.

Магические обряды были необходимы для того, чтобы узнать, каким будет здоровье родственников, урожай, потомство у домашнего скота, благосостояние и т. д. Самыми распространенными были гадания о браке и предстоящем женихе или невесте. Для того чтобы провести такой ритуал, славяне забирались в самые глухие и нелюдимые места — заброшенные дома, лесные рощи, кладбища и т. д. Делалось это потому, что именно там обитали духи, у которых и узнавали будущее.

Ночь на Ивана Купалу

Из-за отрывочности и неполноты исторических источников того времени языческие традиции дохристианской Руси, коротко говоря, изучены мало. Более того, сегодня они стали отличной почвой для спекуляций и низкокачественных «исследований» разных писателей. Но есть в этом правиле и исключения. Одним из них является праздник ночи на Ивана Купалу.

Это народное торжество имело свою строго определенную дату — 24 июня. Этот день (точнее, ночь) соответствует летнему солнцестоянию — краткому периоду, когда световой день достигает годового рекорда своей длительности. Понять, что значил для славян Иван Купала, важно, чтобы осознать какие языческие традиции были в дохристианской Руси. Описание этого праздника встречается в нескольких летописях (например, в Густынской).

Понять, что значил для славян Иван Купала, важно, чтобы осознать какие языческие традиции были в дохристианской Руси. Описание этого праздника встречается в нескольких летописях (например, в Густынской).

Праздник начинался с того, что готовились поминальные блюда, которые становились жертвоприношениями в память об ушедших предках. Другим важным атрибутом ночи являлись массовые купания в реке или озере, в которых принимала участие местная молодежь. Считалось, что на Иванов день вода получала магические и целебные силы. Часто для купания использовали святые источники. Связано это было с тем, что, согласно поверьям древних славян, некоторые участки на обычных реках кишели русалками и другими злыми духами, готовыми в любой момент утащить человека на дно.

Главным обрядом Купальской ночи было разжигание ритуального костра. Вся сельская молодежь вечером собирала хворост для того, чтобы топлива хватило до самого утра. Вокруг костра водили хороводы, через него прыгали. Согласно поверьям, такой огонь был не простым, а очищающим от злобных духов. Около костра должны были побывать все женщины. Не пришедших на праздник и не принявших участие в обряде считали ведьмами.

Около костра должны были побывать все женщины. Не пришедших на праздник и не принявших участие в обряде считали ведьмами.

Купальскую ночь невозможно было представить без ритуальных бесчинств. С наступлением праздника в общине снимались привычные запреты. Празднующие молодые люди могли безнаказанно воровать вещи в чужих дворах, растаскивать их по родному селу или забрасывать на крыши. На улицах возводились шуточные баррикады, которые мешали остальным жителям. Молодежь переворачивала телеги, затыкала дымовые трубы и т. д. Согласно традициям того времени, такое ритуальное поведение символизировало праздничный разгул нечисти. Запреты снимались только на одну ночь. С окончанием праздника община возвращалась к привычной размеренной жизни.

Обычаи восточных славян как отражение периодов жизни с сакральным содержанием.

Обычай в жизни восточных славян имел огромную роль. Они всю свою жизнь проживали по определенным видам обычаев и традиций. Обычай представлялся мудростью предков и их бесконечным «присмотром» последующих поколений. Таким образом, обычаи восточных славян больше являлись преемственными, чем возникающими в результате каких-либо социальных изменений. Вся жизнь славян делилась на несколько самых значимых периодов, каждый из них отделялся особыми моментами в их жизни, связанными со всем обществом, причем каждый такой момент имел особый ритуальный обычай, передающийся из поколения в поколение. К самым значимым моментам в жизни человека являлись тогда и сейчас: рождение и детство, посвящение во взрослую жизнь, свадьба и отход в мир иной.

Они всю свою жизнь проживали по определенным видам обычаев и традиций. Обычай представлялся мудростью предков и их бесконечным «присмотром» последующих поколений. Таким образом, обычаи восточных славян больше являлись преемственными, чем возникающими в результате каких-либо социальных изменений. Вся жизнь славян делилась на несколько самых значимых периодов, каждый из них отделялся особыми моментами в их жизни, связанными со всем обществом, причем каждый такой момент имел особый ритуальный обычай, передающийся из поколения в поколение. К самым значимым моментам в жизни человека являлись тогда и сейчас: рождение и детство, посвящение во взрослую жизнь, свадьба и отход в мир иной.

У восточных славян не было равенства мужчин и женщин в обществе. Обязанности были четко разграничены, и женщина не могла делать то, что ей заблагорассудится. Главенствующее положение в обществе играл мужчина, женщины же выказывала свою покорность мужчине. Патриархат пришел на смену матриархату, поэтому в религии древних восточных славян сохранялись женские божества, но они были воплощением хранительниц, например, очага или семьи. Первые три года ребенок воспитывался матерью, если мать по какой-либо причине не могла участвовать в воспитании своего ребенка, его воспитывали родственники, но обязательно женщины. По достижении трех лет детей начинали готовить к взрослой жизни. Девочек приучали к домашнему труду и рукоделию. Что касается мальчиков, то их передавали на воспитание мужчинам.

Первые три года ребенок воспитывался матерью, если мать по какой-либо причине не могла участвовать в воспитании своего ребенка, его воспитывали родственники, но обязательно женщины. По достижении трех лет детей начинали готовить к взрослой жизни. Девочек приучали к домашнему труду и рукоделию. Что касается мальчиков, то их передавали на воспитание мужчинам.

В новом мужском окружении мальчики готовились стать добытчиками и войнами. На протяжении в среднем десяти лет их обучали разным видам боевого искусства, охоты, ремеслам. По достижению 14-16 лет юноши должны были «сдать» так называемый экзамен — посвящение во взрослую жизнь. В основном этот обычай представлял собой помещение испытуемого в экстремальные условия, например, в лес или в запертую избушку и он должен был там показать все свои способности в тех условиях. Именно от этого обычая происходит появление в славянском фольклоре персонажа Бабы Яги и избушки на курьих ножках. Попав в такую избушку, неподготовленный юноша мог быть «зажарен в печи» или «сварен в котле» Бабой Ягой. Если же он был готов к прохождению этого непростого экзамена, то выходил победителем. Считалось, что в результате удачного прохождения, юноша побеждал смерть и преображался, становясь готовым ко взрослой жизни и, следовательно, свадьбе. Таким образом сказки о Бабе Яге имели огромную воспитательную ценность. Мальчиков с самого раннего детства готовили к взрослой жизни, показывая, что при неудовлетворительной подготовке к ней, их жизнь может оборваться очень рано.

Если же он был готов к прохождению этого непростого экзамена, то выходил победителем. Считалось, что в результате удачного прохождения, юноша побеждал смерть и преображался, становясь готовым ко взрослой жизни и, следовательно, свадьбе. Таким образом сказки о Бабе Яге имели огромную воспитательную ценность. Мальчиков с самого раннего детства готовили к взрослой жизни, показывая, что при неудовлетворительной подготовке к ней, их жизнь может оборваться очень рано.

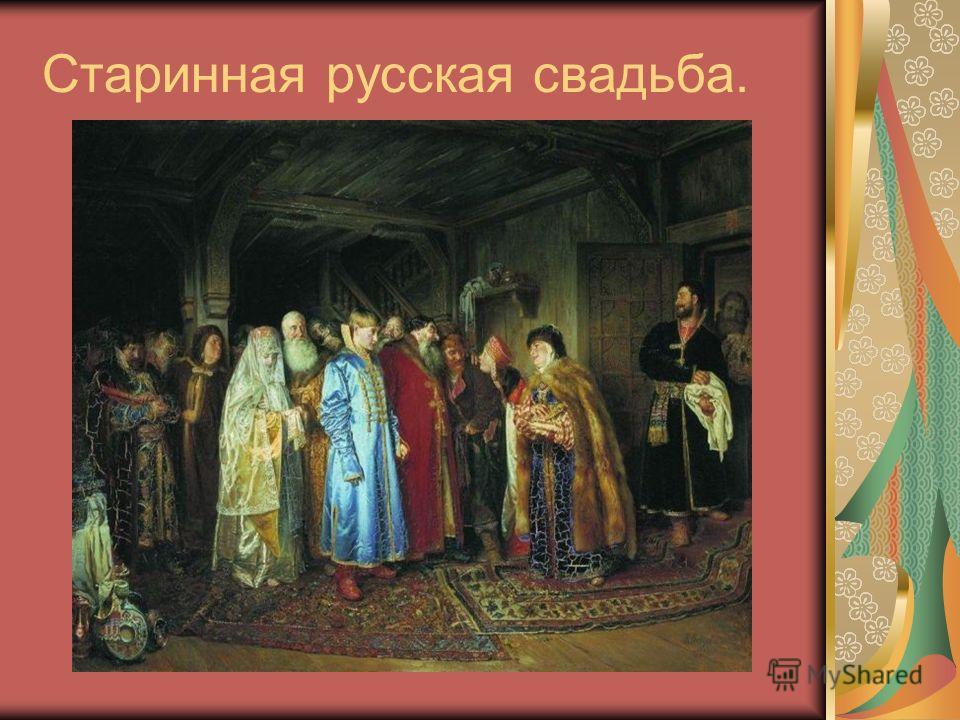

По достижении брачного возраста, родители и сами юноши девушки искали себе пару для создания семьи. Следует отметить, что в брак вступали очень рано по сегодняшним меркам — девушки к 12-14 годам, мальчики к 16-18. Свадебный обряд восточных славян имеет древнюю историю, но сохранившихся письменных источников, раскрывающих их суть на сегодняшний день не обнаружено. Однако русские, белорусские и украинские свадебные традиции, описанные в XVIII- XIX веках, указывают на то, что эти обычаи имеют древние дохристианские корни, поэтому мы можем говорить о них, как о первых свадебных обрядах восточных славян. Весь свадебный обряд состоял из трех этапов: сватанье, помолвка и непосредственная свадьба. Во время всех этапов повторялись определенные действия, с течением времени превращавшиеся в обычаи и традиции. К их числу относятся похищения невесты, они сопровождались силовым сопротивлением со стороны родственников невесты, по окончание чего следовало примирение сторон. Неотъемлемым атрибутом свадьбы у восточных славян являлся выкуп, в процессе которого сваты со стороны жениха отдавали определенную плату за невесту.

Весь свадебный обряд состоял из трех этапов: сватанье, помолвка и непосредственная свадьба. Во время всех этапов повторялись определенные действия, с течением времени превращавшиеся в обычаи и традиции. К их числу относятся похищения невесты, они сопровождались силовым сопротивлением со стороны родственников невесты, по окончание чего следовало примирение сторон. Неотъемлемым атрибутом свадьбы у восточных славян являлся выкуп, в процессе которого сваты со стороны жениха отдавали определенную плату за невесту.

Если говорить о похищении невест, то следует отметить, что это не был неожиданный акт, он заранее обговаривался, и все присутствующие знали, что невесту должны украсть. Но на страже стояли родственники, обеспечивающие ее охрану, хотя сам факт похищения невесты был обязательным условием свадебного обряда. Поэтому, если родственникам и друзьям жениха не удавалось этого сделать, то родственники невесты ослабляли «оборону» предоставляя возможность похищения. Говоря о выкупе невесты, не приходится размышлять о ее стоимости. Чаще всего сваты для выкупа использовали бутылку хмельного напитка и хлеб. При этом они говорили, что в этом доме спрятался зверек (добыча), за ним они и пришли, естественно под зверьком подразумевалась невеста. Далее перед сватами и женихом представала невеста и родители спрашивали согласна ли она стать его женой. Если она давала согласие, то сватам преподносился символический подарок — рушник. Если же невеста была несогласна, сваты получали гарбуза (тыкву), свидетельствующую отказ невесты.

Чаще всего сваты для выкупа использовали бутылку хмельного напитка и хлеб. При этом они говорили, что в этом доме спрятался зверек (добыча), за ним они и пришли, естественно под зверьком подразумевалась невеста. Далее перед сватами и женихом представала невеста и родители спрашивали согласна ли она стать его женой. Если она давала согласие, то сватам преподносился символический подарок — рушник. Если же невеста была несогласна, сваты получали гарбуза (тыкву), свидетельствующую отказ невесты.

Сама свадьба происходила очень торжественно и сопровождалась распитием хмельных напитков, танцами, песнями, при этом невеста и ее подруги исполняли, что-то вроде песни-плача, исполняемого на поминках. После первой брачной ночи восточные славяне производили обряд омовения. Сохранились сведения о различных видах омовения — в бане, в реке или водоеме, в колодце, путем обливания водой и даже валянием в снегу.

Заключительным для любого жителя был похоронный обряд. Этот обряд был тесно связан с верой в загробную жизнь. Покойника сжигали на костре. Считалось, что вместе с дымом его душа отходит в мир иной. Оставшийся прах собирали, помещали в глиняный горшок и относили в деревянную избу, находящуюся в лесу. По-другому обычаю на том месте, где производили сожжение, возводили земляную насыпь, называющуюся курганом. По завершении устраивались конные состязания, а завершался похоронный обряд бурным весельем. Восточными славянами смерть рассматривалась не как потеря, а как переход души в новый мир — царство мертвых, где душа продолжала жить.

Покойника сжигали на костре. Считалось, что вместе с дымом его душа отходит в мир иной. Оставшийся прах собирали, помещали в глиняный горшок и относили в деревянную избу, находящуюся в лесу. По-другому обычаю на том месте, где производили сожжение, возводили земляную насыпь, называющуюся курганом. По завершении устраивались конные состязания, а завершался похоронный обряд бурным весельем. Восточными славянами смерть рассматривалась не как потеря, а как переход души в новый мир — царство мертвых, где душа продолжала жить.

В итоге можно сказать, что большинство восточнославянских обрядов связано с периодами жизни человека. Многие обряды были утеряны и сегодня мы знаем о них исключительно из воспоминаний современников и анализов исторических и этнографических трудов. Но все же отдельные виды обрядов сохранились и дошли до наших дней к таковым можно отнести свадебные обряды, эпизодично отражающиеся ну современных свадьбах в среде славянского населения.

youtube.com/embed/cAupFSN-Grg» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>

Русская свадьба традиции и обряды кратко. Традиции и обряды русской свадьбы. Венчание как важный этап замужества

Свадьба издревле считалась самым главным событием в жизни. Православие не предусматривает возможности развода, поэтому женились люди лишь один раз. И хотя наша религия продвигает целомудрие и воспевает непорочность, во время празднования молодежи разрешались некоторые веселые вольности.

В дохристианскую эпоху обряд женитьбы символизировал расцвет природы и плодородие. После Крещения Руси некоторые языческие элементы сохранились, к ним добавились новые традиции. И в богатых семьях, и у простых крестьян, решение важного вопроса выбора спутника жизни главы семейств оставляли за собой. Но не все было так плохо. Молодые понимали сложившийся порядок и находили свои способы склонить отца к выбору полюбившегося суженного или суженой.

Русская свадебная традиция

Во все времена обряд женитьбы делился на несколько частей, растянутых во времени. Каждый этап требовал не только определенных слов и действий, но и других обязательных атрибутов – костюмов, подарков, украшения помещений или средств передвижения. Основные этапы:

Каждый этап требовал не только определенных слов и действий, но и других обязательных атрибутов – костюмов, подарков, украшения помещений или средств передвижения. Основные этапы:

- Обручение

- Подготовка

- Свадебный поезд

- «Покупка» невесты

- Гуляние и пир

- Второй день свадьбы – блинный

Весь процесс занимал от одной недели до трех месяцев. У крестьян даты расставлялись в соответствии с церковным и сельскохозяйственным календарями. Участие принимали не только родственники, но и друзья жениха и невесты.

Особенной красотой, торжественностью и великолепием отличался центральный этап – венчание.

Свадебные костюмы

Важная роль отводилась одежде участников церемоний. Главные цвета – красный и белый. Красный символизировал мужскую силу и богатство, а белый – женскую чистоту, непорочность и красоту. Тканые вещи украшались причудливой вышивкой с символическими узорами.

Интересно, что в Древнем Риме и Средневековой Европе красный цвет одежды могли позволить себе только очень богатые люди. Краситель добывался из раковин средиземноморских моллюсков и стоил дорого. На Руси красная краска делалась из кармина, вещества, добываемого из насекомых кошенили. Поэтому русская невеста, даже из бедняков, могла позволить себе шикарный наряд красивого, темно-красного цвета.

Наряд невесты

Молодая обувала на ноги сандалии, лапти или шерстяные валенки, в зависимости от сезона. Ближе к началу ХХ века часто стали использоваться кожаные сапожки.

Под одежду невеста надевала рубаху из домотканого полотна. В те времена еще не существовало нижнего белья, его функции выполняла эта деталь гардероба. Повседневные рубахи были простыми и грубыми. Другое дело – свадебная. Невеста начинала украшать и вышивать свои наряды еще до того, как определялась дата венчания. Чаще всего применялись нитки красного и желтого цветов.

На рубаху надевался сарафан – платье с лямками, не без рукавов. Он мог состоять сразу из нескольких частей и обычно имел клиноподобную форму. Портные в те времена не уделяли внимания женской талии, самое узкое место сарафана находилось вверху, в районе груди. А самое широкое – у земли. Цвет почти всегда был красным, в редких случаях – белый или черный с обилием разноцветной вышивки.

Он мог состоять сразу из нескольких частей и обычно имел клиноподобную форму. Портные в те времена не уделяли внимания женской талии, самое узкое место сарафана находилось вверху, в районе груди. А самое широкое – у земли. Цвет почти всегда был красным, в редких случаях – белый или черный с обилием разноцветной вышивки.

Поверх сарафана надевали передник, который служил своеобразной «визиткой» невесты. Девушки тратили годы на украшение его вышивкой. Весь костюм стягивался одним или несколькими поясами.

Отдельно стоит отметить головной убор новобрачной. Практически во всех регионах России женщины носили кокошники. Могла отличаться только форма или декоративные элементы. По традиции, невеста должна была снять кокошник только перед своим будущим мужем, на церемонии венчания. Священник возлагал на склоненные головы молодоженов венцы и начинал обряд. В разных губерниях кокошник называли сорокой, кичкой, повойников. Но суть всегда была одна и та же – твердый околыш и цветастая ткань, украшенная бисером.

Наряд жениха

Если в западных странах молодой надевает невзрачный костюм и теряется в пестрой толпе, то на русской свадьбе его одежда выделяется сред других. Главный элемент – красная рубаха или косоворотка. В холодное время года ее мог заменить кафтан того же цвета. Часто для пошива костюма использовалось не грубое сукно, а тонкая и изящная льняная ткань. Рубаха жениха тоже украшалась вышивкой, но в меньшем количестве, чем у невесты. Чаще всего тонкий слой вышитой ткани покрывал только ворот. Богатые люди зимой надевали шубы.

На ноги жених надевал штаны или как говорили на Руси – портки, часто черного цвета, и сапоги. Нижняя часть мужского костюма не имела особого значения.

Головной убор жениха – обязательно шапка, вне зависимости от сезона. Меха всегда стоили дорого и являлись признаком достатка. Поэтому жених мог надеть меховую шапку, украшенную бархатом или жемчугом, даже летом. Простые люди носили шапки из войлока.

Русский свадебный обряд в деталях

Интересно, что многие традиции дожили до наших дней. Но, хотя форма их осталась почти прежней, суть полностью изменилась.

Но, хотя форма их осталась почти прежней, суть полностью изменилась.

Если сейчас сваты приходят добиваться согласия молодой, то раньше они шли за благословением отца. Приходили обычно не родители жениха, а его родственники или знакомые, обладающие самым высоким социальным статусом. Весь процесс мог проходить без невесты, ее желание мало интересовало участников церемонии.

Что характерно, на сватовстве было не принято говорить прямо, использовались косвенные выражения. «У вас товар, у нас купец» или «У вас курочка, у нас петушок». Сваты заводили разговор издалека, ведь отец молодой первый раз должен был ответить отказом. Хотя во многих случаях, именно он был больше всех заинтересован в браке. Поэтому церемония отдаленно напоминала торговлю – будущий тесть расхваливал свою дочь и приданное, а сваты хвалили жениха и его род.

Смотрины

Во время сватания вопрос женитьбы еще не решался положительно. Поэтому следующий этап – это смотрины, визит родителей невесты к жениху. По старой православной традиции муж забирал жену к себе домой. Поэтому отец будущей новобрачной ехал смотреть на хозяйство, в котором будет жить и работать его дочь.

По старой православной традиции муж забирал жену к себе домой. Поэтому отец будущей новобрачной ехал смотреть на хозяйство, в котором будет жить и работать его дочь.

Формально именно во время смотрин родители жениха впервые могли посмотреть на невесту и пообщаться с ней. В некоторых регионах обряд смотрин проходил иначе – родители жениха ехали (после сватов) к родителям невесты.

В любом случае, именно на смотринах семьи принимали окончательное решение о браке и о размере приданного. Для невесты этот день был самым важным. Понятно, что формально решение принимал всегда глава семьи. Но мы то знаем, что решение вместо мужчины часто принимает женщина, будущая свекровь.

Обручение в русской традиции

Помолвка в православном мире сильно отличалась от западного. Хотя наши предки тоже использовали кольца для венчания, этот аксессуар не играл главенствующей роли. Самым важным было официальное объявление согласий отцов каждой из стороны и объявление даты. Стороны как бы заключали «свадебный договор», который скреплялся привселюдным «рукобитием» – отцы семейств пожимали друг другу руки. Именно отсюда пошло крылатое выражение «ударить по рукам».

Именно отсюда пошло крылатое выражение «ударить по рукам».

Интересно, что в процессе обручения окончательно утверждался не только размер «приданного», но и размер «клада». Этим словом называли гарантии материального обеспечения невесты со стороны семьи жениха. В том случае, если будущий муж не справится со своими новыми обязанностями, жена должна была какое-то время жить за счет этих средств.

Подготовка

(Подготовка невесты к свадьбе )

Дальнейшие действия в русской свадебной традиции сильно менялись, в зависимости от эпохи и региона. В целом, их суть сводилась к подготовке торжественной церемонии венчания. Будущая невеста носила уже другую одежду чем сообщала окружающим о предстоящем событии. Иногда проводился девичник, только суть его отличалась от современных гуляний женской компании. Молодая собирала незамужних девушек, чтобы они помогли ей вышить свадебную одежду и подготовить приданное.

Жених тоже не бил баклуши. Ему нужно было позаботиться о выкупе, свадебном поезде и месте для пира. А уже перед самой церемонией венчания, молодой вместе с друзьями шел в баню, чтобы очиститься от всех грехов холостяцкой жизни.

А уже перед самой церемонией венчания, молодой вместе с друзьями шел в баню, чтобы очиститься от всех грехов холостяцкой жизни.

«Свадебный поезд»

Под этим термином в старину подразумевался кортеж из лошадей и подвод, на котором жених и невеста ехали в церковь. Пешая свадебная процессия была только у самых бедных слоев населения.

Сбруя лошадей украшалась цветами и лентами, участники процессии пели песни и желали здоровья и благополучия новобрачным. Мужчины, участвовавшие со стороны жениха, надевали красные рубахи либо украшали свой наряд красными поясами и лентами.

«Выкуп» за невесту

В нашей православной традиции всевозможные ритуалы, связанные с «покупкой» невесты или права проезда жениха, могли проходить на всех этапах свадебной церемонии. В некоторых селах символическую плату брали даже со сватов, которые только шли с предложением.

В большинстве случаев размер платы был символичным или взимался в виде совершения какого-то действия. Иногда предметом выкупа могла быть не сама невеста, а что-то из ее вещей или часть свадебных угощений. Эта часть церемонии во все времена была самой веселой и интересной. Наши предки тоже любили подшутить над женихом, например, предлагая ему другую девушку.

Иногда предметом выкупа могла быть не сама невеста, а что-то из ее вещей или часть свадебных угощений. Эта часть церемонии во все времена была самой веселой и интересной. Наши предки тоже любили подшутить над женихом, например, предлагая ему другую девушку.

Венчание в церкви

Самое важное таинство во всем свадебном ритуале. Именно тут невеста становилась женой, а жених – мужем. На церковный обряд бракосочетания священнослужитель надевал самые красивые и торжественные одежды. На головы молодоженом возлагались венцы, часто имеющие форму короны.

Ряд ритуальных действий во время венчания символизировал единение молодоженам. Им связывали руки одним полотенцем или поясом, они пили из одной чаши или ели один кусок хлеба. На севере России было принято давать молодым один платок, они должны были, держась за него, войти в церковь.

Только сейчас церковный обряд венчания обрел одинаковую форму по всей стране. В старину священники старались следовать традициям той местности, в которой служили. Они могли накрывать головы молодых тканью или «сталкивать их лбами». Иногда молодые обходили алтарь, становились на одно полотенце, платок или пояс. Вы удивитесь, но традиция после выхода из церкви закрывать символический замок на ключ и бросать его в реку, существует уже несколько столетий.

Они могли накрывать головы молодых тканью или «сталкивать их лбами». Иногда молодые обходили алтарь, становились на одно полотенце, платок или пояс. Вы удивитесь, но традиция после выхода из церкви закрывать символический замок на ключ и бросать его в реку, существует уже несколько столетий.

Гулянья, пир и второй день свадьбы

Сразу после завершения обряда в церкви начинались гулянья. Проходили они, как правило, в доме жениха. Из-за обилия красного цвета в одежде новобрачных, в некоторых регионах России традиционное застолье еще называют «красным обедом».

Свадебных столов могло быть сразу несколько. Гости делились по полу, социальному статусу либо родственным связям. В любом случае, самой важной деталью обряда был процесс рассаживания гостей. Молодые как бы обозначали свое отношение к каждому из гостей. Тут впервые молодожены могли вместе сесть за стол, на самое почетное место, под иконами.

Почти во всех регионах России принято продолжать гуляния и на второй день после свадьбы. Только на эту церемонию приглашают уже не всех гостей, а только самую близкую родню и друзей.

Только на эту церемонию приглашают уже не всех гостей, а только самую близкую родню и друзей.

В настоящее время сохранились некоторые старинные традиции русской свадьбы. Традиционная русская свадьба — достаточно жестко выверенный и последовательный ритуал, в котором все целесообразно, символично и ничего лишнего.

Свадебный день в доме невесты начинается причитаний девушки, которая по русским традициям обязательно должна поплакать. Наряжают невесту ее подружки, главная из которых — свидетельница.

В доме жениха утро начинается с совершения обрядов от сглаза: в костюм жениха следует воткнуть иглу или булавку — оберег от дурного взгляда завистников или злопыхателей. Раньше эти обряды совершал колдун, затем его функции стал выполнять дружка, сейчас этим занимается свидетель, тамада или свадебный распорядитель.

Жених собирает сватов, дружку, родственников, готовит деньги и продукты, подарки и едет в дом невесты, которую полагается выкупить у ее родственников и подружек. Начинается церемония выкупа невесты, смысл которой в том, чтобы жених показал семье невесты свою состоятельность, способность заботиться и содержать молодую жену, готовность преодолевать ради нее любые трудности.

Начинается церемония выкупа невесты, смысл которой в том, чтобы жених показал семье невесты свою состоятельность, способность заботиться и содержать молодую жену, готовность преодолевать ради нее любые трудности.

Подружки и родственники невесты становятся у ворот ее дома (у подъезда — в городском варианте), на пороге, у входа в каждую комнату и задают жениху вопросы, загадывают загадки, которые жених обязан отгадать, чтобы получить невесту. За каждую неотгаданную загадку жених должен дать подружкам невесты подарок или денег. Подарками могут быть пироги, конфеты, напитки, платки. Подружки прячут туфли невесты, без которых она не сможет пойти под венец. Жених должен выкупить и их. Подружки требуют похвалить невесту, признаться ей в любви и дать обещание верности. Они обманывают жениха, пропуская его якобы в горницу к невесте, где находится маленькая девочка или кошка, наряженная в свадебное платье. Сторона жениха должна хвалить его, подчеркивая положительные стороны и качества и доказывая, что жених достойный и видный.

После того, как жених выкупит невесту, молодые едут сочетаться браком и венчаться. Затем муж и жена приезжают в дом жениха, где их встречают родители, осыпая зерном, символизирующим богатство и плодородие. Родители приподносят новобрачным хлеб и соль. Каравай для молодых родители должны испечь сами. Жених и невеста принимают хлеб-соль с поклоном, жених отламывает кусочек хлеба, густо обмакивает его в соль и предлагает невесте. То же самое делает невеста. Как говорится, молодые должны съесть пуд соли вместе. Муж берет жену на руки и вносит в дом, чтобы обмануть домового, ведь жена родилась в другой семье и для домового она чужая.

Затем начинается застолье. Молодым отводится отдельное место за столом. Дружка должен развлекать гостей, поизносить тосты и следить за молодыми. Задача дружки (свидетеля) смотреть за тем, чтобы не свистнули ритуальные деревянные ложки, которые перевязываются красной лентой и кладутся перед молодыми, туфлю невесты, чтобы не убрали лавку из-под молодых или, чего доброго, не украли саму невесту, заговорив жениху зубы. В некоторых деревнях юга России сохранился обычай катания тестя. Берут железное корыто, к которому привязывают жестяные банки, разные гремящие предметы, чтобы было больше шума. Спереди к корыту привязывают вожжи или веревки. Тестя сажают в корыто, и жених, дружка (свидетель) или друзья и родственники жениха с грохотом волокут корыто с тестем по всей деревне. Смысл, очевидно, таков: с одной стороны, грохот распугивает и отгоняет нечистую силу, с другой — тесть таким образом оповещает всех о том, что он выдал свою дочь замуж и приобрел новый социальный статус тестя.

В некоторых деревнях юга России сохранился обычай катания тестя. Берут железное корыто, к которому привязывают жестяные банки, разные гремящие предметы, чтобы было больше шума. Спереди к корыту привязывают вожжи или веревки. Тестя сажают в корыто, и жених, дружка (свидетель) или друзья и родственники жениха с грохотом волокут корыто с тестем по всей деревне. Смысл, очевидно, таков: с одной стороны, грохот распугивает и отгоняет нечистую силу, с другой — тесть таким образом оповещает всех о том, что он выдал свою дочь замуж и приобрел новый социальный статус тестя.

В старину первую брачную ночь молодые проводили вне дома, обычно в бане (баня — чистое место, свободное от нечистых сил), чтобы укрыться от сглаза и порчи. В настоящее время эта традиция сохранилась: первую брачную ночь молодые часто проводят в отеле, за городом или в новой квартире.

расслабляет мимические мышцы, разглаживая кожу вокруг губ, глаз и на лбу. Пептидные комплексы сыворотки уменьшают глубину морщин и препятствуют образованию новых. А морские компоненты мгновенно подтягивают и разглаживают кожу, делая ее более упругой.

А морские компоненты мгновенно подтягивают и разглаживают кожу, делая ее более упругой.Во все времена и у всех народов свадьбе придавалось важное ритуально-эзотерическое значение. Поэтому зарождались и проносились сквозь поколения различные ритуалы и обычаи. Русские свадьбы также были насыщены весьма яркими и специфическими обрядами.

Разумеется, в наши дни русская свадьба значительно отличается от той, что была несколько веков назад, но все же основные традиции, которые выделяют русскую свадьбу среди всех остальных, сохранились и поныне.

Издавна считалось, что свадьба – это не просто праздник, а комплекс событий, которые идут друг за другом. Самыми важными обрядами были сватовство, затем шли сговор и девичник, потом венчание, а завершалось все свадебным пиром.